内容提要:本文通过对电信自然垄断属性和美欧竞争法律制度的形成和发展的分析,探讨竞争法律制度在电信监管中的具体适用,力图为我国电信竞争中的监管问题提供一些有益的借鉴。

关键词:自然垄断、美欧竞争法律制度、电信监管

竞争法(Competition Law)是调整经济运行中市场竞争关系和市场竞争管理关系的法律规范的总称。[1]从竞争法所规范的反竞争行为类型的角度看,现代竞争法主要包括反垄断法、反限制竞争法和反不正当竞争法[2]以及相关的一些程序立法。以下通过对电信业自然垄断和美欧竞争法律制度的简要分析,讨论竞争法律制度在电信监管中的适用。

一、电信业的自然垄断属性

自然垄断是经济学中一个传统概念。早期的自然垄断概念与资源条件的集中有关,主要是指由于资源条件的分布集中而无法竞争或不适宜竞争所形成的垄断。在现代这种情况引起的垄断已不多见。而传统意义上的自然垄断则与规模经济紧密相连,指一个企业能以低于两个或者更多的企业的成本为整个市场供给一种物品或者劳务,如果相关产量范围存在规模经济时自然垄断就产生了。自然垄断行业大都集中在基础设施和公用事业,如公路、铁路、港口、航空、电力、通信等。特别是电信业投资量大,是典型的资金密集型和技术密集型产业,投资回收期长,需要协调的关系很多,为避免私人资本控制而损害国家和公众利益,多数国家通过设立国有或国有控股企业控制电信行业。电信自然垄断的特征主要表现在:1.企业数量有限。投资者为了实现规模经济和减少对资源的浪费,一般在同一项目上尽量避免重复建设,所以电信业的企业数量较少。2.电信运营企业经营带有公益性。电信行业要为社会提供公共通信产品和公共通信服务,满足社会的公众利益,企业经营公益性较强,特别是普遍服务机制,使得电信业不能完全按照市场机制和市场规则运作。[3] 3.电信企业的目标与公共目标难以协调。企业经营的目标是追求利润最大化,自然要维持较高的价格。但自然垄断的公益性又要求以较低的价格和较好的质量服务于公众,如电信中的普遍服务问题。4.企业处于支配地位。企业往往利用自己的垄断优势,以较劣的产品和较差的服务换取较高的收费,甚至附加种种不合理的交易条件。对于消费者来说,只能在为数很少的自然垄断电信企业中进行选择,使自己处于不利的被动地位。

现代法学一般认为:自然垄断是指由于市场的自然条件而产生的垄断,经营这些部门如果进行竞争,则可能导致社会资源的浪费或者市场秩序的混乱。法学上的自然垄断概念不仅涵摄了经济学上自然垄断的内容,还突出了现代竞争法的精髓。实际上,电信业的自然垄断特征最主要表现在典型的"网络性"属性方面,世界电信业管制研究的知名专家拉丰和泰勒尔在其名作《电信竞争》中文版前言中写道:"某些经济领域并不那么容易放开管制,一些基础产业行业,如电信,其基础设施的固定成本极高,如果为激发竞争复制多套基础设施,社会成本将过于高昂。因此,这些行业仍必须保持国家管制状态。"[4]因此,电信分拆模式的两难处境就在于:一方面电信业网络难以拆分,因为电信网络分得过大,局部地区仍然只有一家"垄断"没有形成本地竞争,分得过小又失去规模效益,容易产生过度竞争和网间接入问题;另一方面如果通过新投资建设独立网络,又需面对重复建设问题。为了破除电信业的自然垄断,各国大都采取了分拆的模式(如美国司法部对AT&T的分拆),我国也不例外,通过几次分拆和重组,我国电信市场形成了“5+1”的电信竞争局。那么,分拆模式是否是自然垄断行业引入竞争的有效模式?,对此市场的回答是否定的。中国电信业经过几次分拆试图引入有效竞争的正面效应并没有实现,反倒是分拆后的负面效应不断凸现,各地陆续发生了一系列恶性竞争事件,最严重的是互联互通事件,当然重复建设问题更加严重。我以为,在自然垄断监管方面的分拆模式非但不是唯一模式甚至只能是最后选择的模式,这一逻辑同样适用于其他自然垄断行业监管的讨论。因此,在电信业引入竞争后的市场监管问题上,重要模式的是竞争法律制度的完善和有效的适用。

二、欧盟竞争法在电信监管中的适用

欧盟竞争法起源于欧洲经济共同体条约。为了建立确保欧共体内部市场竞争不被扭曲的体系,鼓励所有经济资源如货物、人员、服务和资本的自由流动,不受国界的阻碍,建立一个单一和统一的市场,维持一个合理的市场结构,提高经济效率,1957年德国、法国等六个欧洲国家在罗马签署《建立欧洲经济共同体条约》(以下称《欧共体条约》)。《欧共体条约》于1958年1月1日生生效;1997年10月2日,《欧共体条约》于阿姆斯特丹进行了修订,这次修改主要是对条文序号的更改,原来条约的85条至94条的规定被列为81条至89条,但在内容上没有变化。该条约主要包括禁止限制竞争协议(欧共体条约第81条)[5]、禁止滥用市场支配地位(第82条)[6]、原则禁止国家补贴(第87-89条), 其中第81、82条是主要的竞争规则。欧共体在条约生效后的30多年里逐渐形成了一套完备的竞争法律体系。理事会在1989年12月制定了《企业合并控制条例》,主要管制企业合并,凡是在欧共体范围内造成影响的合并都是条例的适用对象。整个竞争法律体系除欧共体条约外,还包括据此制定的部长理事会和委员会的条例、指令和决定。主要包括《关于实施欧共体条约第81、82条竞争规则的第1/2003号决议》、《关于在欧共体条约第81条、82条下处理申诉的委员会通告》、《关于竞争主管当局网络合作的通告》、《关于欧盟委员会根据欧共体条约第81、82条调查程序的第773/2004号决议》、《关于实施条约第81(3)条的指南》、《关于控制企业集中的第139/2004号决议》、《关于在控制企业集中的理事会条例下评估横向合并的指南》、《关于实施理事会第139/2004号条例的802/2004号条例及其附件(包括CO申报表,简化CO申报表和简化RS申报表)》等。

《欧共体条约》第81条(前85条)第1款,概括了对联合行使市场优势地位的政策:凡可能影响成员国间贸易,并以阻碍、限制或扭曲共同市场内的竞争为目的的或有此效果的企业协议、企业联合组织的决定或一致行动,均视为与共同体市场不相容而被禁止,特别是具有如下特征的行为:

1、 直接或间接地固定购买、销售价格,或其它任何交易条件;

2、 限制或控制生产、销售、技术进步和投资;

3、 分割市场或供货来源;

4、 对同等交易条件的贸易伙伴适用不同的交易条件,从而使其处于不利的竞争地位;

第85条第2款提出,为本条所禁止的协议或决定当然无效;第85条第3款又指出,如果这些协议、决定或一致行动,有利于改善产品的生产或销售,或有利于促进技术和经济进步,同时使消费者能公平分享由此产生的利益,那么《欧共体条约》第81条第1款所禁止的协议可以做例外处理,即可以得到豁免。

《欧共体条约》第85条第3款的规定与美国反托拉斯法有重大差异。在欧盟,如果限制贸易的协议、联合和协商行为能够促进技术和经济进步的话,它们将是被容许的。当然,相关企业应当提供它们的协议、决议或者协商行为同时满足以下4个条件:

1、 有助于改善商品的生产或者销售,有利于推动技术进步或经济进步;

2、 消费者可以获得适当好处;

3、 为实现上述的限制竞争是绝对必要的;

4、 限制竞争不得大到排除市场竞争的程度。[7]

《欧共体条约》第82条(前86条)专门对企业行使市场优势地位的情况进行了规定。根据第82条的规定,一个或更多的企业滥用在共同市场上,或在其中大部分中的支配地位,如果有可能影响成员国间的贸易,则被视为与共同市场不相容而被禁止。这些滥用主要有:

1、 直接或间接强加不公平的购买或销售价格或其它不公平贸易条件;

2、 通过限制生产、销售或技术发展所损害消费者的利益;

3、 就同等的交易,对其他贸易伙伴适用不同的交易条件,从而使其在竞争中处于不利的地位;

4、 在缔结合同时,强迫另一方接受附加责任条款的协议,而这些条款从其业务性质或商业惯例上看,与这种协议之间没有联系。

关于欧盟竞争法在电信竞争中的监管适用,表现在电信市场引入竞争,必须依照《欧共体条约》第82条执行。按照第82条的规定:如果公共事业或者是成员国授予特定或独占权利的事业,成员国既不能制定也不能保持任何违背条约规则的措施。虽然条约没有对“公共事业”这个词作出定义,很显然适用“公共”就指的是国有事业。由于电信业的规模经济性、国家主权的政治性和普遍服务的公益性以及技术上的全程全网性等特点,决定了国有电信公司所具有的公共事业性。这一问题在英国的一例电信案例中得到了首先得适用。例如,一家私有的英国信息传递公司发现自己不能传送电报,因为英国国有电信公司(BT)依照英国电信法利用优势地位施加了限制。这家英国信息传递公司就这种限制行为,向欧洲委员会针对电信管理机构提起了申诉。欧洲委员会裁定英国电信施加这样的限制是一种违反《欧共体条约》第82条滥用主导地位的行为。

欧盟通过将《欧共体条约》竞争规则适用于电信市场,将竞争引入欧盟电信市场的监管。欧盟将条约的81条作为提示国有垄断经营者的一种方式,即如果违反了条约确定的规则,在电信市场上具有主导地位是被禁止的,即使是这种地位是国家授权取得的。在比利时电话公司(RTT)铺设和经营公共电信网络的垄断案例中,比利时电话公司可以决定哪家公司可以提供设备,并且可以决定这些设备能否与其网络进行连接。法院认为,比利时电话公司的垄断行为应当按照《欧共体条约》第82条第2款进行规制,即如果公共事业或者是成员国授予特定或独占权利的事业,成员国既不能制定也不能保持任何违背条约规则的措施。尽管比利时电信试图将其权利延伸到电话的设备,法院也不认为在电话设备上的交易构成具有一般经济利益的服务。在这个案件中,欧共体法院认定RTT 的垄断权是以企业职能和国家主权职能二者共生为特征的,即RTT既能作为企业开展市场经营活动,又具有国家主权职能,可以从事电信行业的管理活动。为了限制国有企业的垄断权,法院认为成员国有义务改变这种政企不分的企业组织结构。在这个判决的基础上,欧共体委员会发布了一个指令,提出了成员国在电信市场上的义务:“为了保证各国政府机构的独立性,它们必须得在法律上使自己与提供电信网络、电信设备或者电信服务的所有企业区别开来,并且在职能上相互独立。如果成员国拥有经营电信网络企业或者提供电信服务企业的所有权,或者通过所有权可以对企业实施支配性的影响,它们就必须建立一种有效的制度,保证其主权权能与其所有权或管理权相关的经营活动区别开来。”(注:AB1 EG29.10. 1997, L.295/23.)委员会的这个指令不仅对电信业,而且对其他国家垄断的行为也有极其重要的意义。RTT案件在欧共体非常引人注目, 这是因为电信业具有网络特征,长期被视为自然垄断的行业。然而,同电力垄断企业一样,欧洲电信企业的垄断权事实上已经远远超出了合理的程度。随着科学技术的发展,网络部门的垄断权近几年已经成为这些部门发展的障碍。因此,这些部门的垄断企业随意扩大垄断权的行为更得被视为滥用市场支配地位的行为。[8]

为促进电信自由化及跨产业竞争环境之建立,欧盟执委会于1997年公布《电信、广播及信息科技汇流绿皮书》、1999年公布《电子通信基础建设及相关服务新架构咨询文件》、2000年提出《朝向电子通信网路及服务共同管制架构指令草案》,其政策目标为:1、推动开放且具竞争性的电子通信网路、电子通信服务及相关设备市场; 2、致力发展欧盟市场; 3、促进欧盟公民之利益。 特别是绿皮报告标志着欧盟的电信监管将通过适用竞争规则在欧洲实行电信自由化和协调一致的目标。

三、美国竞争法在电信监管中的适用

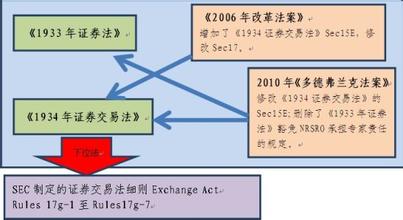

美国是最早制定竞争法的国家之一,它于1890年制定了美国最早的一部竞争法,即《谢尔曼法》。该法颁布一个多世纪以来,美国竞争法历经变化,并有了许多发展。在目前竞争领域起主要作用的是《谢尔曼法》(1890年)、《克莱顿法》(1914年)、《联邦贸易委员会法》(1914年)以及《罗滨逊-帕特曼法》(1936年)四个法典。虽然世界上已经有80多个国家都相应地制定了竞争法,但是由于美国特定的政治、经济和历史条件,使得美国的竞争法对世界其他国家的影响最为深远。

按照美国《1996年电信法》的规定,在电信监管领域除非法律作出明确的除外,美国《1934年通信法》和《1996年电信法》的任何规则不能改变、消弱或取代法托拉斯法所有条款的适用性。所以,美国电信市场的监管,不仅需要电信法,还需要适用《谢尔曼法》和《克莱顿法》这样的反垄断法。《谢尔曼法》是美国反垄断法的基础法律,其的目标是控制经济权力,消除竞争限制,保护自由竟争。《谢尔曼法》仅有短短8个条款,主要精神集中在该法的前两条:即,第1条:任何限制州际间或与外国之间的贸易或商业的契约,以托拉斯形式或其它形式的联合,或共谋,都是非法的。任何人签订上述契约或从事上述联合或共谋,将构成重罪。第2条:任何人垄断或企图垄断,或与他人联合、共谋垄断州际或与外国间的商业和贸易,是严重犯罪。[9]由于《谢尔曼法》条文过于抽象,给反垄断执法带来诸多不便,从而无法有效回应反垄断实践的需要。因此,在总结该法实贱的基础上,美国联邦政府于1914年又制定了《克莱顿法》和《联邦贸易委员会法》。《克莱顿法》对《谢尔曼法》作了强化反垄断控制的重要补充,进一步扩展了禁止垄断和竞争限制的范围。根据该法第二条、第三条和第八条的规定,以下限制商业交易的行为将受到禁止:1.价格歧视行为;2.独家交易和搭售安排;3.联锁董事会。[10]在规定上述行为受到禁止的同时,该法又规定了例外的情形,如出售劳务、许可证和贷款等行为不受该法的管辖。《克莱顿法》第七条禁止任何从事商业或者从事影响商业活动的法人从另一个同样从事商业或者影响商业活动的人的手中购买股票、股本或者资产,如果该购买将导致实质上减少竞争或者有形成垄断的趋势。1980年反托拉斯法程序法案扩大了《克莱顿法》第七条反兼并的适用范围。该法案规定,《克莱顿法》第七条除了适用于1980年12月12日之后从事州内交易或者任何从事影响商业交易活动的公司外,还适用于在该时间之后从事上述行为的个人、合伙、合营企业及其他一些经济实体。法院在决定兼并的非法性时所要考虑的因素主要有:1.市场份额;2.市场集中的程度;3.对其他竞争者的攻击程度;4.对竞争造成的影响。

美国反托拉斯法的主要执行机构是司法部和反托拉斯局。特别是美国司法部反垄断的起诉案件,诸如微软、IBM以及英特尔反垄断案,在世界上有着极大的影响力。在电信领域, AT&T在美国电信业中的垄断地位整整延续了70年之(1913——1983年),对长途、市话、国际通信进行全面控制,并建设了遍及全国的通信网。在AT&T被分拆前,美国司法部对AT&T曾经有过一次反托拉斯诉讼威胁和两次实质性的反托拉斯诉讼。[11] 1984年,美国司法部正式分解AT&T,分拆出一个继承了母公司名称的新AT&T公司(专司长途业务)和七个本地电话公司(即“贝尔七兄弟”),美国电信业从此进入了竞争时代。AT&T解体后,长途业务的竞争迅速放开,除MCI、斯普林特、世界电信等全国性长途公司外,还出现了几百家地区性的长途电话公司。AT&T的长途业务市场份额从解体前的90%以上逐步下降到目前的40%左右。但是,本地电话和有线电视在80年代仍然是垄断经营。1996年,美国新电信法通过,该法案进行了两大实质性改革:一是开放本地电话市场;二是打破电信、信息和有线电视业的界限,推进通信信息业的融合。这标志着美国电信与信息业进入全面竞争时代,也标志着美国电信业与信息业的大融合、大变革时代的开始。

四、国外竞争法对中国电信市场监管的启示

市场经济成熟的国家制订的反垄断法通常包括三大制度,即:禁止垄断协议、禁止滥用市场支配地位、控制经营者集中。我国即将出台的反垄断法也充分借鉴了这三大制度。笔者认为,电信市场的反垄断应当重点关注滥用市场支配地位的行为。滥用市场支配地位的行为是指具有市场支配地位的企业不适当地甚至违法地利用其市场优势,在一定的领域实质性地限制竞争,损害国家利益或社会公共利益的行为。支配地位在美国反托拉斯法里被称为市场力量(market power),按照美国司法部和联邦贸易委员会在其联合发布的《知识产权许可的反托拉斯指南》中的界定,"市场力量是指为营利而在相当长的期限内将价格保持在竞争水平以上或将产量保持在竞争水平以下的能力。"欧洲法院在United Brands一案中对"支配地位"界定为:"一个企业所享有一个经济力量的地位,即通过给予其在相当程度上不受其竞争对手、客户以及最终消费者影响而自行其是的能力,能够使行为人防止或至少阻碍在相关市场上保持有效的竞争。"[12]显然美国和欧盟都是从市场力量的角度去定义市场支配地位。俄罗斯竞争法则将市场支配地位定义为:"一个或若干个经济实体在一个无互替品或互替商品的市场中所占有的排他性地位,或者它是指一个或者若干个经济实体在一组互替商品的市场中所占有的排他性地位,使其有机会对有关市场中的一般商品流通施加决定性影响,或者有可能阻碍其他实体进入这一市场。"[13]俄罗斯竞争法是从影响竞争的机会角度定义支配地位的,但其表达的含义与美国、欧盟并无实质差异,即企业所具有的优势地位,这种地位使其可以无视竞争,妨碍竞争或排除竞争。

滥用市场支配地位的行为在我国电信服务领域比较多见且较严重,其具体种类主要有:网内网外差别定价行为、独家交易行为、瓶颈垄断行为、暴利价格行为、歧视行为、搭售行为、限定转售价格行为、拒绝提供交易行为、强制交易行为等等。我们以网内网外差别定价为例,作为一个电信运营商其电信网吸引的用户量越多,竞争优势越明显,因此各家运营商都千方百计扩大自己的用户群。但在目前国内市场力量不均衡的格局下,主导运营商基于其优势地位,通过差别定价的方法吸引更多的用户加入。而对处于劣势的非主导运营商来讲,这种差别定价的手段具有不能效仿的特性,因而不能采取同样的手段回应。为了争夺用户、获得生存空间,处于劣势的运营商只好通过更低的资费来吸引用户入网,从而引发一轮接一轮的价格战。电信资费网内网外差别定价一般出现在不同电信网络之间,目前主要体现在移动通信资费的优惠套餐中。

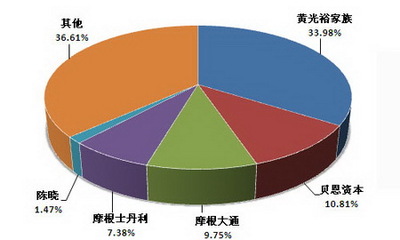

在移动通信市场,我国尽管存在中国移动和中国联通的所谓"双寡头垄断"局面,但双方力量对比悬殊太大。从市场份额来看,发达国家移动通信市场各运营商之间的力量对比基本均衡,任何一家都没有足够的影响力控制整个市场,而我国的移动通信市场则清晰地具有一家独大的特征。以美国为例,2004年初,Cingular通过高价收购了AT&T无线公司的控股权,一举成为美国第一大无线通信公司,但其国内市场份额仅为36%。再如德国,当前德国境内最大的移动运营商的市场份额为41%,而且市场结构仍在渐趋均衡。在亚洲,韩国政府为防止移动通信市场的垄断行为,规定各电信运营商的市场份额不能超过50%。而反观中国,力量对比极不平衡的现象则非常突出。中国移动的用户市场份额已经超过72%,其中净利润、ARPU值、收入占有率以及高端客户的市场份额更是联通所无法比拟的。2002年中国移动的净利润是中国联通的16.58倍,2003年是15.28倍,2004年是17倍;2002年中国移动的ARPU值比中国联通高71%,2003年比中国联通高80%,2004年比中国联通高86.23%; 尽管2004年中国联通的手机用户全国市场占有率达到35.6%,而其收入占有率却只有约27%,这说明中国联通手机用户中、低端用户占较大比例。据估计,在中国移动通信市场上,90%的高端客户在中国移动手中,中国联通只占高端客户市场份额10%左右。[14] 2006年上半年中移动用户总数达2.74亿户,月均增长430万户,比去年同期增长22.3%,截至2006年6月30日,中国联通移动电话用户总数仅有1.3508亿。[15]

从四大运营商财报数据看,2006年上半年中国移动(0941.HK)净利润为301.68亿元(人民币,下同),较2005年同期增长25.5%。中国电信(0728.HK)不计算一次性初装费收入的净利润达到115.9亿元,比2005年同期上升了2.6%,中国联通(0762.HK)净利润仅为28亿元,较2005年同期增长20.2%。中国网通上半年盈利人民币70.94亿元,比2005年同期的76.88亿元下降7.7%。

下面,选取几个全球移动通信发达国家和地区主要移动通信运营商用户市场占有率的情况进行对比(主要选取2001~2002年的数据)。[16]

1、 中国香港,2001年初移动电话用户570万户,其主要运营商市场份额分别为:CSL占19%,和记黄埔GSM占18%,SmarTone(GSM900/1800双频)占15%,和记黄埔CDMA占12%,NewWorld占11%,PeoplesTelephone占10%,Sunday占8%,SmarToneGSM1800占5%,和记黄埔GSM1800占2%。

2、 德国,2002年初移动用户达到5664万户,其四大移动运营商的市场份额分别是:T-Mobile拥有2340万用户,市场占有率为41%;VodafoneD2的用户数2200万,市场占有率38%;E-Plus拥有750多万用户,市场占有率为13%;VIAGInterkom拥有380万用户,市场占有率6%。

3、韩国,2002年移动通信用户3236万户,其中SK拥有用户1722万户,占53.2%;KTF有用户1000万户,占31%;LGTelecom有479万用户,拥有14.8%的市场份额。

4、加拿大,2001年底共有移动用户近1000万,共有BellWirelessAliiance、Rogers Wireles、Telus Mobility、Alian、MTS mobility和Sasktel mobility 6家公司经营移动业务。从市场份额来看,三家主要的运营商—Bell Wireless Aliiance、Rogers

Wireles和Telus Mobility分别占据了37%、28%和25%总共90%的市场份额。

5、日本,2002年初移动用户达6912万户,日本的三大全业务综合运营商占据了绝对的市场份额:NTT为57%,KDDI为27%,J-phone为15%。

目前,在四大运营商中,中国移动正将其他三大运营商远远抛在身后。中国移动净利润为301.68亿元,远远超过其他三大运营商净利润总和(214.84亿元)。笔者认为中国移动一支独大,不利于中国电信市场的充分竞争,也影响和谐社会的构建,特别是与即将出台的《反垄断法》相悖,应当引起高度重视。实践证明持续不均衡发展已经导致强者愈强,弱者愈弱的“马太效应”,长此以往,必将会影响整个行业的健康发展。因此,国家应当重构一种以市场为基础的监管机制,这种机制应当在加强反垄断和反不正当竞争方面发挥作用,而反垄断和反不正当竞争也理应成为电信市场监管中地位高于其他监管的一个及其重要的监管内容。

主要参考资料:

1、Sherman Act of 1890。

2、Clayton Act of 1914。

3、拉丰、泰勒尔《电信竞争》,人民邮电出版社,2001年版

4、杨紫煊主编《经济法》,北京大学出版社和高等教育出版社联合出版,2006年版。

5、王晓晔 《竞争法研究》,法制出版社,1999年版。

6、王春晖 《服务贸易总协定(GATS)框架下的电信竞争与监管问题研究》,本文获“第四届中国加入WTO年会”论文评比一等奖。

作者简介:王春晖,男,山东栖霞市人,法学教授、法学博士、营销学博士、中国律师。任国务院发展研究中心企业研究所-EDP专家、中国移动通信集团山西有限公司首席法律顾问、中国管理科学研究院研究员、中华人民共和国信息产业部网间互联法律专家、德国德来斯顿工业大学中方客座教授、英国剑桥大学专业/职业资格证书中国认证中心高级培训师、国际律师协会(IBA)商法部成员。

[1] 杨紫煊主编《经济法》第173页,北京大学出版社和高等教育出版社联合出版,1999版。

[2] 种明钊主编《竞争法》第15页,高等教育出版社,2002年版。

[3] 例如电信的“普遍服务”是定性电信公益性的一个重要指标。从1907年美国AT&T公司提出“电信普遍服务”以来,随着信息技术的快速发展和信息对社会经济生活的作用日益显著,以及人们对电信企业应该承担社会责任意识的逐步觉醒,其定义和内涵发生了很大的变化,所包含的内容不断得以扩展和丰富。国际经济合作与发展组织(OECD)在“普遍服务和电信资费的改革”的报告中,将电信普遍服务定义为“任何人在任何地方任何时候都能以承担得起的价格享受电信服务,而且服务质量和资费一视同仁。”换而言之,电信普遍服务就是对任何人都要提供无地域、质量、资费歧视且能承担得起的电信服务。正是“普遍服务”之一特点为AT&T长达70年的垄断提供了理论基础,也成为世界性电信垄断的理论基础之一。

[4] 拉丰、泰勒尔《电信竞争》,人民邮电出版社,2001年版

[5] 欧共体条约第81条在修改前为85条。

[6] 欧共体条约第82条在修改前为86条。

[7] 王晓晔 《欧共体竞争法》第129页,中国法制出版社,2001年版。

[8] 王晓晔 《欧共体竞争法中的国有企业》,载《外国法译评》 1999年第3期。

[9] 《谢尔曼法》第1、2条还规定:如果参与人是公司,将处以不超过1000万美元的罚款;如果参与人是个人,将处以不超过35万美元的罚款,或三年以下监禁。也可由法院酌情并用两种处罚。

[10] 《克莱顿法》第八条规定: 任何人不得同时任两家或多家公司的董事。其中任何一家公司其资产、盈余、未分配的利润累计超过一百万美元,部分地或整体地从事商业。银行、银行联合会,信托公司和受1887年2月4日通过的《商业管理法》管辖的公共运输商除外。根据公司的性质、经营位置,如果公司是或将成为竞争者,那么公司间任何消灭竞争的协议,将构成是对任何反托拉斯法的任何条款的违反。

[11] 第一次发生在1913年,AT&T利用自己的长途线路优势,限制独立电话公司的网络接入,并以垄断市场为目的大量收购独立电话公司,为此,司法部威胁将对其进行发托拉斯起诉;第二次发生在1949年,AT&T利用自己的本地网上的优势,限制其他用户设备制造商的设备接入到BELL系统的网络,司法部起诉西部电子与AT&T共谋寻求垄断,违反了反托拉斯法;第三次发身在1974年,与第二次起诉的理由基本相同,但当时长途专线市场的竞争已近出现。

[12] 孔祥俊:《中国现行反垄断法理解与适用》,北京:人民法院出版社,2001。

[13] 季晓南:《中国反垄断法研究》,北京:人民法院出版社,2001。

[14] 来源:2005年04月06日 《上海证券报》

[15] 来源:2006-09-05诺达咨询

[16] 来源:《国内外主导电信运营商市场运营分析》,2003

爱华网

爱华网