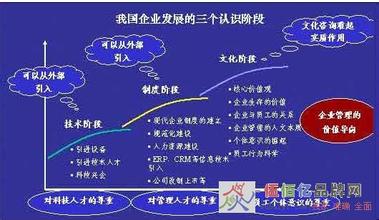

近年来,随着国内企业管理理论界和实践界对西式管理的反思,也随着中国企业在国际舞台上的逐步崛起,中国式管理成了一个十分热门的话题。与此同时,在文化复古主义一直占有一席之地的情况下,一些人热衷于讨论封建式的管理,加上荧屏上帝王将相的粉墨登场,使很多人在残酷的现实中追忆着和诉说着圣君贤臣式的管理,并且大有以此取代现代科学管理的意思。 在这样的情况下,我们感觉十分有必要探讨一下关于封建社会是什么、封建式管理的毛病到底在什么地方等问题,并希望藉此引起大家肃清封建流毒的意愿。 在说这个题目之前还想声明一点,就是我认为,如果说秦建立以前的中国社会还算是封建社会的话,那么秦之后的社会已经不能算是所谓封建社会了。封建社会,顾名思义是“封疆建土”,但是,秦始皇建立了大一统的国家之后,实施的不是分封制度,而是郡县制。朝庭分封的诸位王再也没有象周代诸王一样庞大的权利和独立性了。所以,将中国秦以后的社会称为专制主义社会恐怕更为适合。当然,为了叙述的方便,我们在这里还是继续沿用大家熟悉的一般说法吧。 一、“溥天之下,莫非王土”的迷局 对私有财产的确认和保护,是社会稳定和发展的基本前提,正如孟子所说,“有恒产者有恒心,无恒产者无恒心”。那么,中国封建社会的财产权是怎样的呢? 《诗经》有云:“溥天之下,莫非王土。率土之滨,莫非王臣。”这句话,很形象地说明了中国封建时代财产的归属问题。这就是说,在这个国家范围内的所有东西——包括不能动的物质和能活动的人,全部是帝王家的财产了。那么,帝王家这么庞大的财产是通过怎样的方式得来的呢?熟悉中国历史的人自然都知道,除了略带神话色彩、无法考证的尧舜禹的“禅让”之外,所有帝王的这个“大资产”都是通过暴力从别人手里夺过来的。 那么,这种掠夺是怎样怎样发生的呢?在几乎每一个朝代,我们都可以看到这样的一个历史的循环:王朝建立之初,前一两代皇帝一般都实施所谓“轻徭薄赋”的“无为之治”。这样做的原因,一是大多数靠造反起家的皇帝来自社会底层,深知民间疾苦和“官逼民反”的道理,二是在经过连年战争的巨大破坏和生产的停滞以后,民间已经没有什么好盘剥的了,无为而治只是不得已而已。刘邦当了皇帝后,想找四匹纯色的马给自己拉车而不可得,一些大臣甚至坐牛车上朝。明末四川的一个原本十分繁华和富庶的县,其“县志”记载清初的情形是“臻臻莽莽,如天地初辟”。再看下一个阶段:在几十年的“修养生息”和“无为之治”之后,民力得到了暂时的“休息”,社会生产得以发展,民间的财富增多起来,于是,在王朝的之后一个或几个帝王时期,就出现了所谓“盛世”,王朝的“成长曲线”达到了顶端。“盛世”之后,民间日益增长的财富让皇帝和统治利益集团红了眼,加上这个时候的皇帝多成长于宫廷、“长于妇人之手”,没有多少社会阅历,同时封建官僚队伍日益庞大,管理松弛,贪欲日盛。于是,以皇帝为首的统治利益集团就变成了一个巨大的“搅肉机”和无度的“掠食者”,开始以各种非法方式疯狂地掠夺民间财富;于是,社会财富越来越多地集中到少数人手中;于是,广大的小民又像其前朝的祖先一样,开始过着“劳作终日而不得温饱”的日子;于是,在人祸加天灾的双重压迫下,越来越多的农民离开土地变成流民,期望找到一块没有压迫和剥削的“世外桃园”;于是,在遍地觅食无着的情况下,流民们汇集到了一起,大家的眼睛不约而同地盯上了富人家的粮仓;于是,新一轮的造反就开始了!新的王朝和新的皇帝产生了!当然,我们的史书上将这一类行为叫做“农民起义”。这种以暴力夺取获得财产权的方式,必然产生两个基本结果: 第一个结果就是,前世的暴力者为后世的暴力者树立了榜样,产生了一个巨大的“以暴易暴”的示范效应。自打秦末的陈胜吴广提出了“王侯将相宁有种乎”的口号之后,历代的造反者打出的旗帜和口号基本是一致的。意思就是说,“你们家的大财产也是从别人手里夺过来的,我为什么就不能从你的手里夺过来呢?!”于是,在“等贵贱、均贫富”的旗帜下,一场场“全武行”纷至沓来,中国历史在刀光剑影和悲惨呼号中走完一个轮回。 这种非法的、不依靠任何法律措施而是依靠蛮力取得的财产来源方式,直接导致了中国近两千年改朝换代的动荡不安和毫无进步意义可言的历史轮回。其对中国文化传统的直接“贡献”,就是产生了以武力征服为唯一有效手段的“暴民文化”! 第二个结果就是,谁想将天下所有的好处都占尽,谁的处境就是最危险的,其最终灭亡就是必然的。每一个朝代的故事都是这样:在前几代帝王“夺取天下”的无限风光之后,便是其子孙后代的“死无丧身之地”!明代最后一个皇帝崇祯在李自成大军攻入皇宫时,亲手将他花季的女儿砍死时长叹:“你为什么要生在帝王之家啊!” 为了保住拥有一个国家这样的巨大利益,无论是谁做了皇帝,都要施尽浑身解数来提防其他人篡权。经历了多次将领自立为王变故的宋太祖赵匡胤,上台之后第一件事就是“杯酒释兵权”。石守信等人开始还辩释:“皇上,我们不会这么做的,您放心吧。”老赵却说:“我知道你们现在不一定会这样想和这样做。但是,谁不想富贵啊!当你们遇到像我一样的情形——部下拥立你‘黄袍加身’时,面对拥有和统治一个国家的巨大利益时,你们能拒绝吗?”石守信等人听了,乖乖地交出兵权,回家享乐去了。而朱元璋却没有这么好的耐性,干脆将功臣们一个个找个理由杀掉拉倒。 综观历史,这些有图谋的“其他人”,在内有亲属、大臣、太监,在外则有将领、王侯和有野心的民间人世。因此,中国历史上每个朝代都会演绎骨肉相残的宫廷政变,也会有诸如韩信、岳飞等“功高震主”的历史悲剧。曾国藩在对洪秀全战争胜利上奏章向皇帝表功时,清帝惊叹:“去了半个洪秀全,来了一个曾国藩!”被湘军的日渐强大吓得不轻。 二、“霸王之道”的恶果 我们有一种习惯的思维,认为中国封建社会是以儒家思想作为统治模式的,因此多少年来一逢批判封建思想,以孔子为首的儒家人物就被揪出来批判一通。当然,这并不怪现代人,因为历朝历代的帝王这是这样自诩的。但实际上,现代学者也有一个可以算作共识的观点,就是中国封建社会所实行的统治模式实际上是“形儒实法”,或者称为“外儒内法”也可以。以“罢黜百家,独尊儒术”为标志的汉代,表面上似乎一反秦始皇的霸王暴政,但统治的主基调却一直是法家的,汉元帝和他前任汉宣帝的一段对话露了汉代统治模式的“馅”。元帝年轻时性格温和,喜欢儒家思想,他看到汉宣帝“多用文法吏,以刑名约束臣下,就劝说道:“陛下您使用刑法太多了,我建议您多用儒生来帮助管理。”汉宣帝闻听此言勃然大怒,斥责元帝说:“汉家自有制度,本以霸王道杂之,奈何纯任德教,用周政乎?!”吓得元帝一句话也不敢再说了。 所谓霸王之道,当兴起于春秋战国时期。那时候,在周天子日渐衰微、无法号令天下的情况下,诸侯国群雄并起,相互厮杀,疯狂地夺取外国的土地和财产。在国际竞争日趋激烈的情况下,为了保住自己的国土不被外国侵略、同时能够最大限度地去吞并别人的财产,各国相继招纳“贤人”帮忙变法,以图“强身健体”。于是,各路“咨询大师”纷纷亮相,其中,法家因为其简单而实用的招数而得到了青睐甚至追捧,当然还有更为直接的而实用的兵家。因此,所谓霸王之道,实际上就是对内对外两个方面的强硬统治和对抗态度。在霸王之道下,国家似乎是强盛了,但是普通百姓的日子却是苦不堪言。比如,在法家思想统治下,秦国和后来秦王朝的人民,在很大程度上变成了“耕、战的机器”,人们向往的基本社会秩序和基本生活保障并没有得到满足。秦王朝之覆没的原因,也恰恰在于此。 多国竞争时为了保国而实行霸王之道,而在秦之后诸朝,实现了大一统之后实施霸王之道的理由是什么呢?细究起来,其原因就是帝王考虑自己江山的稳定性,因为他们总听到“主居深宫,臣作威福”这样的说词,于是为了达到稳定社稷的目的,经常实施刑法,“以力服人”。他们深信,自己的江山是依靠武力取得的,一定有很多人也怀着“彼可取而代之”的想法,在背地里图谋以武力推翻他。因此,只有、也惟有武力和严刑苛法才是保持统治稳固的最好方法。 在这样的统治模式下,以倡导仁义治国的原始儒家思想,就不可能成为治国的“根本大法”。所以,自以为身怀救国之才的孔子只在鲁国做了短暂的大官之后就开始了为时十四年的周游列国,但是游了多年,也只混得了“咨询团队”的温饱而已。孟子的遭遇和他的先师相比也好不到哪里去,一些国君开始对他感兴趣,听完了他的思想陈述之后对他的评价却是“迂远而阔于事情”,拿现代话来解释,就是过于“忽悠了”,在具体事情上不好落实,没有解决实际问题的具体办法。再看汉代大儒董仲舒,一般人认为提出了“罢黜百家,独尊儒术”的董老在汉代肯定是很风光的,其实不然。董仲舒一辈子做的最大的官是王国的相,也就相当于今天一个副省长或省长助理的位置吧。实际上,汉武帝只是拿董仲舒来反黄老之术而已,被称为“雄才大略”的汉武帝如果采用儒家思想,怎能有那样一番作为呢?因此,在霸王之道大行其道的封建社会,闪耀着些许人文思想的原始儒家思想得不到这些霸王们的欣赏是必然的。当然,后世的儒家徒子徒孙们之所以能够为帝王所用,一是统治者需要,二是后世的儒家思想在经过了多次改造后也变了味道,有的搀杂了一些法家的思想,而有的则遁入了纯学理的窠臼。 所以,中国封建社会的所谓儒家思想统治,大部分只是理念意义上的,或者说,是被专制统治者用来教育下属和进行思想钳制的。尤其是以孔孟为代表的元儒家思想,根本就没有作为国家管理的指导性思想,有的只是后代的儒家们为了在皇帝面前混一口饭吃而将元儒家思想肆意篡改的东西,比如,“三纲五常”、“存天理,灭人欲”之流。 在“家天下”的经济基础上,专制独裁式的上层建筑则是必然的选择。同时,由于皇帝老子一个人又绝对难以管理这么大一个家,所以就任命了一些代理人——封建官僚集团。这些家伙一方面学习皇帝的独裁统治手段,另一方面眼看着巨大的利益诱惑却只能拿微薄的工资,于是心里就很不平衡,就利用各种各样的方式攫取自己的利益,持续侵蚀着统治的基础:“我为你们皇家守护着这么多财产,又没有我的份儿,我干嘛要好好干啊?”长此以往,专制统治的失败就不可避免了。 三、道德管理的死结 孔子在谈到“仁”时说,“克己复礼为仁”。而且,在其职业生涯过程中,一直将以道德修养为主的“克己”作为核心理念来宣传。 实际上,中国以道德教化为核心的管理价值观有着其深厚的社会渊源,传统农耕生活、宗法关系及社会团体性生活的缺失,构成了中国原创思想的基本背景。自古以来,中国的农耕与宗法制度所导致的最显著结果,是“家”文化的形成,家本位是独具特色的中国文化传统的一大出发点。所谓“家本位”,有两层含义,一是指中国文化传统中“家”作为社会基本单位的重要性,即整个社会的组织结构、国家制度都是以“家”为模式和本原,就是最基本的单位;二是由家本位衍生出来的“家”文化,即将家庭的伦理作用于社会组织的过程与结果。张东荪先生在《理性与民主》一书中认为:“中国的社会组织就是一个大家庭而套着多层的无数小家庭,可以说是一个‘家庭的层系’······在这样的组织中,没有‘个人’观念。” 这样一来,家庭成为最天然、最稳定、也是最可靠的模式,个体脱离这一群体就无法实现其社会价值和自身价值,进而一方面表现出更依附于家庭、从属于家庭,另一方面则体现出其家庭荣誉感、集体感、责任感和奉献精神。事实上,家庭群体意识远非局限于直系血亲的“家庭”,它可推演扩展到“家族”和“宗族”,甚至整个国家。因为宗族不过是家庭的扩演,民族不过是宗族的放大,朝廷不过是家庭的升格,国家不过是以君主为父、臣民为子的“大家庭”。所以,在“家本位”的传统社会下,“家”的概念延伸到了从家庭到朝廷、从百姓的日常生活领域到官吏安邦治国的政治等各个领域。 在这一前提下,群体意识和宗族观念不断强化着“家本位”的“文化因素”,比如,中国的族群特别讲求家族的群体性与不可分割性,家族的核心是保护和发展血缘和拟血缘群体共有制,它“不是经济起飞的产物,而是政治领域中的工具”;家族的伦理被转化为社会整体的伦理,从家族伦理中的孝推出政治伦理中的忠,从家庭中的父母的慈爱推出君主的仁政等;同时,国君始终是血缘氏族的族长和拟血缘国族大族长,家长制也进一步衍生出了具有专制主义色彩的权威性等等。进一步讲,中国文化传统中的“舍利取义”观及特殊主义的人际关系也来源于家文化的观念。既然在一个大家庭里,对于财产的分割自然是要坚持“义”字为先——以家庭的稳定与平和为主要依据,没有个人的财产权利;家的观念,自然也产生了特殊主义的人际关系——在自己人之间讲求合情与合理。 因此,作为个体来说,在没有任何法度管理的情况下,只有通过修身养性达到个人自我身心的和谐及与“家庭”群体的和谐。赵明先生在其《先秦儒家政治哲学引论》中指出,“在先秦的儒家看来,救治天下的关键在于唤醒人们对精神价值秩序的关怀,而不是以外在的强制力作为保障有序化模式的建立。”“他们尤为注重经典教育,这不过是要人们从内在精神世界里确立起关于标准和方向的个人信念。没有这种对标准和方向的信念,秩序即无法真正得以确立,它本身也是没有意义的。”这种所谓标准或方向,无疑就是儒家的核心思想“仁”和“礼”了。儒家的修养方法,就是要求人们在艰苦和不平等的社会中,自觉地提高自己的道德品质,提高自己的道德境界。同时,要达到通过道德修养获得自身与心的安宁,每个人都需要经常反省,《论语·学而》教导人们:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”《论语·里仁》有“见贤而思齐焉,见不贤而内自省也”的说法,就是如此。在自身之外,先秦儒家提倡人与群体及社会的和睦即建立人际关系的和谐。儒家认为,人只有结成群体才能够在自然中得以生存,因此倡导礼节,建立纲纪,明确人伦等,儒家提倡人们之间要有爱心,待人要宽厚,“宽则得众”等等。在具体的操作层面,儒家主张以“仁、义、礼、智、信”作为处理人际关系和社会关系的基本准则。 仅仅从思想意义上看,儒家道德思想的绝大部分内容是具备人性关怀成分的,不能说不是好东西。但是,中国封建管理的最大问题,并不在于提倡道德建设,而是将道德作为组织和社会管理的基本思想和方法。为什么这样说呢?我们认为,从个体角度来说,道德建设和修养是没有止境的,崇高的道德追求应该是每一个社会人努力的方向。但是,在社会及社会组织管理过程中,我们只能将道德作为一个理念来倡导,不能作为一种方法来实施,因为脱离具体管理方法和过程的道德是无法展开的。这是因为: 第一,包括国家管理在内的任何组织的建设过程,首先是一个契约过程。管理过程的道德化,是通过具体的管理方法、管理制度和管理过程来实现的。从这一意义上看,道德既是良好管理的一个出发点,又是良好管理的一个结果。离开具体的管理方法和过程,无法实现道德化的结果。 第二,在具体的管理过程中,如果离开组织的一般性契约来简单地谈道德,可能造成的结果就是统治者往往利用道德来掩盖其专制的本质,而被统治者则一直被教育通过道德式的“自省”来解决内心和现实世界的冲突。但是,这种要求,只适应于高尚的“君子”,对与一般民众则无法形成约束作用。伟大的思想家罗素说过一句名言:“人们之所以有道德,是因为受到的诱惑太少。”在巨大的利益诱惑面前,如果没有强大的法律和契约作为前提,就很难保证社会和组织的稳定性,这可能就是中国封建社会动荡不止的原因吧? 第三,从个体来说,无论在社会层面还是组织层面,都需要通过以商榷为主的契约达成与组织和别人的合作。如果不顾组织的一般规则而简单地将道德和管理行为结合起来,就会如任剑涛先生所说,将因契约而产生的义务与责任,苛刻地提升到了不可商榷的最高道德义务和责任,既会损害管理的健全发展,又将损害道德的崇高圣洁,“道德因政治的庇护而显其孱弱,政治因道德的支撑而显其恶劣!”在不顾组织的基本权利义务和管理过程与结果的公平性情况下,简单地将道德之善寄托在人体自己醒悟和自我修正的基础上,其实是对个体加上了一个难以承受的道德与社会责任。 如此一来,本是人类终极化追求的道德,因为承载了无上的组织化职责,而成为管理的死结!

爱华网

爱华网