如果用一个词来形容这一年多来的经济环境,那就是瞬息万变。从去年下半年至今短短一年半之间,中国的宏观调控政策屡屡变调,走过了一条短暂而又漫长之路。

下周,中央经济工作年度会议即将召开,一场艰巨的“保八”战役也将打响。 作为瑞士信贷亚洲区首席经济学家,陶冬曾说,经济预测比天气预报还难,而自己的工作就是预测。对于下周的中央经济工作会议他会有怎样的预期?对于中国这一年来的宏观政策调整他又会有怎样的评价呢? 中国政策调整基本上及时 主持人:最近美国相关部门披露数据显示,美国从一年前经济就开始衰退。而那个时候中国政府还在进行宏观紧缩的政策。对此您如何评价?陶冬:年初时大家对于次贷危机可能带来的经济影响并不清晰,几乎所有人都低估了金融海啸的威力。这次金融海啸之所以走到这一步,一个重要的原因是保尔森在处理雷曼倒闭问题上的政策失误。这些因素是不可能事先预估的,就此责备中国政府并不公平。

最近相关统计部门说美国一年以前已经进入衰退,但是实际上,许多人包括他们自己在内在年初时也没有认为美国经济已经进入衰退。今天讲一年前已经进入衰退,是马后炮。当时中国经济处在通胀迅速升温,信贷失控的情况。在当时的环境下,采取宏观紧缩的政策我认为是正确的。 不仅中国的宏观政策是收缩,美国、欧洲等世界绝大多数国家的政策都是紧缩的。政策随着经济环境的改变而改变,这是一个滚动的变化。从这个意义上讲,中国政府在政策上的调控,基本上是及时的。 主持人:您刚才提到保尔森在处理雷曼倒闭问题上存在政策失误,能否具体阐述这一点? 陶冬:保尔森在雷曼问题上的判断失误,使一场十年一遇的信贷收缩、经济调整变成了百年一遇的金融海啸。在雷曼之前,随着资金市场的重新活跃,随着贝尔斯登问题的妥善解决,全球的金融环境已经出现了明显的好转。 但是之后保尔森对于形势的判断过度乐观,认为他已经有能力在不严重影响经济、影响市场的情况下,为自由市场经济划出一条底线。换句话说,他想传达这样一个信息,不能拿纳税人的钱去无原则、无条件地填补过度投机所带来的亏空。这个原则是对的,但是处理的方式以及时机的判断是有问题的。尽管雷曼倒闭没有使得CDS(信贷违约掉期)市场崩盘,但是风险从没有预料到的地方钻了进来。货币基金拥有大量的雷曼债券造成了巨额亏损,导致投资者挤提货币基金。而这触发了连锁反应,资金市场出现断流,银行之间的信心完全丧失。这就造成了一次在现代金融史上罕见的、全球性的,针对整个银行行业的恐慌和挤提。

当时如果救雷曼,成本可能只有60亿美元。由于没有救雷曼带来了连锁反应和信心危机,各国政府已经付出了超过1.3万亿美元来搭救。这是一个重大教训。这1.3万亿美元只不过是重新稳定了金融市场,拯救了一场金融体系崩溃的浩劫。但是全球的衰退刚刚开始,这个可能对于经济的伤害、就业的损失以及造成潜在的金融不稳定,目前还没有可能对此量化。

通胀时期政府有一系列误判

主持人:从去年底到现在,中国经济调控经历了从“双防”到全面促进经济两个极端。可以想象这中间的局面变化之快。您怎么评价中国政府在此期间宏观调控的一系列做法?

陶冬:政策的决定与其说是科学,不如说是艺术,政策的拐点的决定往往要在统计数据并不完全清晰、经济形势尚不明朗的情况下做出。我们几个月之后,回过头来做马后炮式评论比较容易,但这是历史学家和媒体的事情。在当时的环境下,政策作出判断一定会有风险,有可能出现判断错误。

在这一轮宏观调控过程中,的确判断有失误。但是世界上大多数政府都犯了同样的判断失误,我认为是可以容忍的。至于政府之后为刺激经济出台的政策,我给予高度评价。

政府去年在应对通货膨胀失控问题上,一直认为是结构性通胀而行动迟缓。如果当时在通胀刚刚起来的时候,果断通过进口粮食的话,中国通胀绝对不会上涨到8%。政府在这方面有误判,而且是一系列的误判。但是在这一轮经济失速问题上,我不认为政府后知后觉。中国经济出现放缓的苗头是5月份四川地震之后,由于北京召开奥运会,政府在政策制定方面也是以稳定为主。但在奥运因素过去之后,经济进一步下滑的苗头出现之后,北京采取措施的速度实际上是相当的快。而且不但出手很快,出招也很猛,这种政策风格在温家宝内阁是罕见的。

四万亿财政刺激政策在国际上赢得了普遍的好评,这不仅对于中国经济有利,对于世界经济也有利。从这个意义上讲,中国政府的调控并不像有些批评家所说的那么差。

中国经济本身需要调整 次贷仅是契机

主持人:有专家认为金融海啸不是造成中国经济风险的最大原因,因为在此之前中国政府就已经为防止经济过热,采取一系列的手段宏观调控,目前状况的是政府的不利调控造成的。对此您如何评价?

陶冬:金融海啸对于中国的部分经济造成了重大的冲击,那就是出口。另外一个方面大家谈论得很少,但是非常重要,这就是媒体对金融海啸的饱和轰炸,对于企业家的投资信心造成了重大冲击。国内的《直击华尔街》捧红了一个主持人,击垮了整个国家的投资信心。我认为报道金融海啸是应该的、必要的,人民有知情权,媒体有言论权,但是手法和频率则有待商榷。至于宏观调控措施是否对这一轮经济放缓有影响,我认为有,主要体现在对信贷尺度的放松慢了一点,对于房地产的打压时间长了一点。

总体上来讲,出现这一轮经济下滑主要还不是政府造成的。中国经济的钟摆摆到经济过热之后,它自身也有需要调整的压力。人们对于经济增长的期望很高,人们对于资产价格上升的期望过高,人们对于投资可能得到回报的期望过高,工资(主要是农民工)急升,材料价格急升,增长变得不可持续。在这种情况下,出现了资产的泡沫、库存的大量积压、产能的扩张大大超过实际需求,在这种情况下,经济本身就需要一个内在调整,次贷爆发为此提供了一个契机。

没有财政政策将经济拉到上升轨道的先例

主持人:您个人对2009年宏观经济的预期比较悲观,认为中国经济面临“保7”,甚至“保6”的问题。您认为中国政府是不是可以运用宏观调控的做法扭转目前的状况?

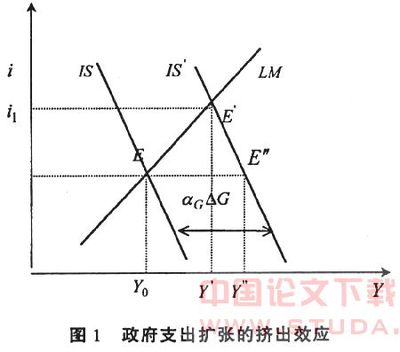

陶冬:我不认为自己悲观,只是国内不少人对于中国能够快速摆脱目前的困境过度乐观。我对于政府花大力气搞财政扩张持肯定态度。但是不要忘掉,中国经济过去有五驾马车拉着,出口、消费、投资、房地产、结构调整五驾马车一齐拉动经济增长。今天五匹马都没有了,光靠财政扩张一匹马,很难拉出过去五驾马车拉出的速度。

至于四万亿这个数字应该是掺了很多水的,到底掺了多少水我不知道,我相信总理都不知道。四万亿相当于中国GDP的17%。地方政府报出来的18万亿投资计划,更相当于中国GDP的77%,这是没有可能的事情。这18万亿和当年大跃进时期的亩产多少万斤是一回事情。

但是,对于经济整体的失速我并不太悲观。的确有许多地方的基建项目已经开始上马,明年更多的政府支持的大型的基建项目也会上马,我相信中国经济达到7%甚至8%的增长速度,是有可能的。但是再回到两位数的增长,至少在今后三年内可能机会不大。

在过去的三十年中间,中国有过几次通过财政政策来刺激经济,它们对维持经济的增速有帮助,但是没有一次真正成功地把经济拉回到一个明显的上升轨道。前总理朱镕基在上世纪90年代末,推行了激进的凯恩斯式的扩张,它稳定住了中国经济,制止了中国经济滑向亚洲金融危机的漩涡。但是中国经济真正出现起色,是2002年房改以后的事情。换句话说,中国真正回到两位数的增长需要民间经济活动。

关注语言表述甚于新政策出台

主持人:您对于下周举行的经济工作会议您有什么样期待?

陶冬:我觉得下周将要举行的经济工作会议可能是过去几年中最重要的一次会议。中国经济今天所面临的内忧外患是十年来罕见的,在内需迅速放缓,国际同步衰退大局已定的情况下,有必要对明年的经济形势作一个清醒的判断,对可能出现的问题有一个前瞻性的估计,然后进行政策上的部署。

但是我所关注的重点不在于有多少新的经济政策出台,而在政策语言方面的表述。实际上,该出的政策多在11月份已经推出了,四万亿的财政刺激本来也是要留到经济工作会议之后的,但是由于形势所迫,匆忙推了出来。中国人民银行的减息,从小步缓降,一下子变成大幅度的108个基点的大降。出手之快、出招之猛,的确罕见。

爱华网

爱华网