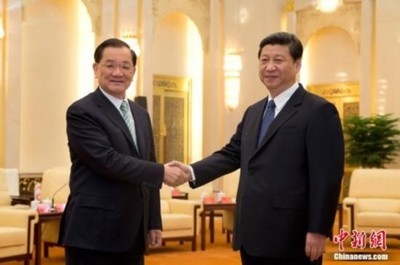

继连战之后,吴伯雄率领中国国民党大陆访问团登陆。所不同的是,这次是1949年国民党政权离开大陆后,作为执政党主席的首次登陆。随着“胡吴会”的顺利落幕,众多媒体评论:吴伯雄的“雨过天晴之旅”,将为两岸经贸合作搭上彩虹。 屈指盘点吴伯雄之行的收获清单,硬货还真不少:

直航方面,开通台湾桃园、高雄小港与北京、上海、广州、厦门之间“周末包机”的直航,下一阶段再开放台中清泉岗与台北松山,并在年底前达成常态包机,即每天都有正常航班往来。 旅游开放方面,开放大陆居民赴台旅游的人数将从初期的每天1000人逐步扩大到3000人甚至1万人。 人民币兑换方面,以前,台当局仅在金门、马祖等靠近大陆的离岛,有限度地允许人民币兑换。以后,为了配合大陆居民赴台旅游,将在台湾本岛开放人民币兑换业务,初期先以人民币2万元为限。 放松投资限制方面,台湾当局从资金额和技术标准等方面放宽台商对大陆投资的限制,扩大开放大陆产品及资金入岛,尤其是投资台湾的基础设施建设,两岸金融合作都会进入政策视野。 随着这些议题的逐步推进,可以相信,将会逐渐激活台湾低迷的经济增长,大陆多年来的高速经济增长、产业转移、产业结构升级以及农业产业化趋势,也为台湾企业提供了千载难逢的发展机遇。 湖北利好可以预期。从文化源头看,湖北是辛亥首义之地。近年来,尽管两岸关系处于敏感时期,但国民党高层江丙坤、汪秀枝、林益世等都先后来湖北访问,武汉是国民党高层访问频率最高的内陆城市之一。从经济联结看,湖北省是继珠三角、海峡西岸、长三角、环渤海经济圈之后台资聚集的第五大区域。台湾的产业结构适宜向湖北转移。比如电子、化工、农业、食品加工业等等。截至2007年底,在湖北省注册的台资企业共1924家,投资总额45亿美元。其中,台湾地区百强企业中已有46家在湖北投资,投资额1000万美元以上的项目已有60多个,项目涉及机械电子、新型建材、食品、农业开发、房地产开发等多个领域。目前,台资在我省吸引利用境外资金中,仅次于港资,位居第二位。有关人士甚至乐观地称,武汉将是广州、上海、北京、厦门之后,与台湾直航的内陆城市。广大内陆市场,对台资有吸引力。但是,在东部产业资本中,台资的游移性相对较强,它并不一定要来中部。湖北应该改变发展劣势。在这个“制度重于技术”的时代,如果制度创新不足,将无法为台资提供适宜的投资与发展机会,也就无法吸引台资企业向湖北转移。 正如清华大学公共管理学院教授殷存毅所说,武汉得中独厚,高速公路发达,货物从武汉运到全国各大城市基本上10个小时就可到达,在国内市场销售具有无与伦比的比较优势,同时,湖北具有吸引台商投资的产业技术优势,比如台商的光电产业比较发达,武汉是中国光谷,有发展光电产业的产业基础。而且,发展光电产业,武汉比苏州、昆山有人才优势。台湾的光电企业之所以选择苏州、昆山而不是武汉,主要是因为湖北的市场化程度较低。江西这几年吸引台资的投资额较多,主要是因为江西的政府管理体制较为灵活,降低了企业的交易成本。 值得强调的是,湖北并不是什么样的产业都要与台商合作,选择关键点十分重要。台湾的产业优势表现在电子、食品、轻纺等方面,台湾对大陆投资额限制的放松为湖北的农业、光电产业发展带来了巨大的发展机遇,与台湾的这些企业合作,武汉不仅可以化解国有企业改制造成的就业压力,缓解收入分配不均问题,而且还可以与湖北的其他产业形成产业互补。 湖北的重工业,如钢铁、汽车、造船、石化等在全国有一定的竞争力,如果湖北能够对台商进行产业链招商,中小企业数量上去了,湖北将会迎来一个“生态式”发展机遇。 机会是自己挣来的,不是别人给的。上世纪90年代在与老大哥上海的竞争中,苏州、昆山“低姿态”为台商提供“保姆式服务”,一举实现了经济起飞。如今,台资处于新的选择期、转移期,关键要看湖北的管理体制是否能够激励台商企业和各种生产要素聚集。

爱华网

爱华网