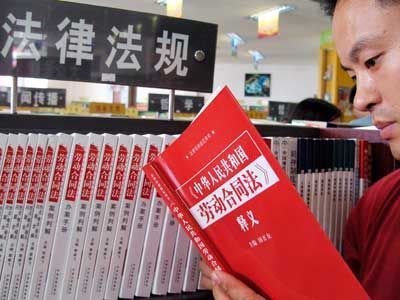

系列专题:劳动合同法

自2007年6月29日《劳动合同法》通过后,引起了社会各界的广泛关注。鉴于该法将于2008年1月1日正式实施,因此实施前的半年时间里,很多用人单位更是针对明年实施的《劳动合同法》,制定各种各样的对策和方案。而层次不一、规模不等的大大小小针对用人单位的专题讲座也是漫天飞,林林总总的被称为“专家”的专业人士们,更是为企业“指点迷津”,从企业人力资源管理的角度,大谈企业的应对之道。于是,有企业突击大量裁员,有企业修订原来的劳动合同,更有企业赶在《劳动合同法》实施前,针对该法制定新的劳动合同来应对《劳动合同法》中的遗漏和缺憾,争取在新法实施前签约、履行。

坦率地讲,实际上,我本人最近一段时间以来,也在一直忙于给各大用人单位进行《劳动合同法》的相关讲座,并结合企业自身管理的特点和要求,为企业出谋划策,并以企业利益的角度,提出若干有针对性地的应对措施。虽然对于用人单位和劳动者来说,总是基于各自的利益出发点,各有各的需求,我也无需因为企业“出谋划策”而向劳动者表示歉意,但是毕竟从一定程度上讲,用人单位作为强势,而且还有足够的人力、物力来制定针对劳动者的各种管理应对措施,因此,本文就将以企业的“应对”为靶子,给广大的劳动者提个醒,以便能够在将来的《劳动合同法》背景下更好地维护自己的权益;而对于我本人来说,我想也不至于因此被企业称之为“叛徒”,我只能说,让我们从不同的维度,来看看这部新法律的不同侧面。闲言少叙,书归正传。让我们结合《劳动合同法》的具体规定,来看看在用人单位的“十大应对”下,作为劳动者该怎么做(实际上“十大应对”未必全面,但至少在一定程度上可以引起劳动者自身的注意和重视)?“应对”之一:建立劳动关系之后,用人单位怎样做到可以不签订书面劳动合同?

《劳动合同法》出于保护劳动者利益和方便解决争议的考虑,非常强调订立书面劳动合同,并设置了两种惩罚:“支付双倍工资”(第八十二条)以及“视为签订无固定期限劳动合同”(第十四条第三款),分别适用于“迟延一个月至一年”以及“迟延一年以上”两种违法情形。但是,对于每日工作不超过4小时,每周工作不超过24小时的非全日制用工,用人单位可以与其订立口头劳动合同,不受上述惩罚限制。 因此,对于企业来说,与劳动者建立劳动关系之后,为了规避签订书面劳动合同,如果声称与劳动者建立的不是全日制的劳动关系,而是非全日制用工,就可以与劳动者订立口头劳动合同。此外,用人单位还可以认为未与劳动者建立“劳动关系”而是“劳务关系”,从而逃避《劳动合同法》的约束和管辖。如出现上述情况,作为劳动者应认真判断自己与用人单位之间的关系:是否确为劳动关系?是否确为全日制用工下的劳动关系?如果回答是肯定的,则用人单位就必须与劳动者签订书面的劳动合同。而对于用人单位来说,一旦因上述问题发生争议,经仲裁委员会或法院认定劳动关系成立且不属于非全日制用工,必将给用人单位带来风险。“应对”之二:用人单位发现劳动者不诚实,是否可以“欺诈”之名表示合同无效?

《劳动合同法》规定,用人单位在招用劳动者时,应当如实告知劳动者工作内容、工作条件、工作地点、职业危害、安全生产状况、劳动报酬,以及劳动者要求了解的其他情况。但同时,也规定用人单位也有权了解劳动者与劳动合同直接相关的基本情况,劳动者对于涉及到签订劳动合同的自身基本情况、就业经历,甚至是否受过刑事处罚等,具有如实说明的义务。应该说,无论对于用人单位还是劳动者来说,上述义务,基本上是以诚信为原则,履行如实告知的义务。而《劳动合同法》还明确规定,如因任何一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的,该劳动合同即可被认定为无效;而且,如果劳动合同无效,有过错的一方须承担赔偿责任。现实生活中,如果出现劳动者以欺诈手段与用人单位签订劳动合同的情况,例如提供虚假的学历证明、专业资格证书等,用人单位不仅可以此为由解除劳动合同,甚至还可能会以此申请劳动争议仲裁委员会认定该合同基于劳动者欺诈而无效。所以,纵然“政策”之下有再高明的“对策”,都必须以诚信为本,方可赢在最后。“应对”之三:是否一切规章制度都可以作为劳动合同的附件?

首先,用人单位基于用人自主权及管理上的需要,可以制定一定的规章制度,来对员工进行管理和规范;其次,如果规章制度依照法定程序制定,具有法律意义上的规章制度的法律效力,不仅可以劳动合同的附件,与劳动合同具有同等法律效力;而且,即使不作为劳动合同的附件,仍然可以作为用人单位管理上的依据,甚至成为劳动争议仲裁、诉讼中的证据。因此,这里的关键是,什么样的规章制度才是有效的? 《劳动合同法》特别规定,用人单位在制定、修改或者决定有关劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律以及劳动定额管理等直接涉及劳动者切身利益的规章制度或者重大事项时,应当经职工代表大会或者全体职工讨论,提出方案和意见,与工会或者职工代表平等协商确定。而且,规章制度和重大事项决定实施过程中,工会或者职工认为不适当的,还有权向用人单位提出,通过协商予以修改完善。 更重要的是,用人单位通过上述程序制定规章制度之后,还应以公开方式向全体劳动者进行公示,或者通过其他确保劳动者获悉的方式予以告知。只有这样,规章制度无论是否作为劳动合同附件,都才具有相应的法律效力;否则,即使附于劳动合同之后,也不具有规章制度的法定意义。“应对”之四:法律对于用人单位约定试用期有哪些限制?

由于试用期与正式录用期间的工资差别,导致很多单位都愿意与劳动者约定比较长的试用期,来尽可能地减少工资成本。《劳动合同法》出台之前,《劳动法》规定,试用期最长不超过6个月,导致很多单位,不论劳动合同期限有多长,都可以规定试用期,甚至哪怕只有一年的劳动合同,试用期也有三五个月。《劳动合同法》则根据劳动合同的期限不同,分别设定不同期限的试用期,使试用期制度更加趋于合理。此外,《劳动合同法》还规定了在一些特殊情况下,不得规定试用期。因此,对于劳动者必须清楚:与用人单位签订不同期限劳动合同的分别相对应的试用期的最长期限;而且还需知道,在哪些情况下,用人单位不能与劳动者约定试用期;如果约定了,也是无效的。附:不同期限劳动合同试用期期限列表如下:劳动合同种类 试用期非全日制用工的劳动合同 不得约定以完成一定工作任务为期限的劳动合同 不得约定固定期限的劳动合同 期限不满3个月 不得约定 期限3个月以上不满1年 不得超过1个月 期限1年以上3年以下的 不得超过2个月 期限3年以上 不得超过6个月无固定期限的劳动合同 不得超过6个月 “应对”之五:用人单位怎样规避与劳动者签订无固定期限劳动合同?根据《劳动法》规定,用人单位与劳动者签订无固定期限劳动合同需要有具备以下三个条件:(1)劳动者连续工作十年;(2)双方同意续签;(3)劳动者提出签订无固定期限劳动合同。现实生活中,在劳动者连续工作十年以后,当提出签订无固定期限劳动合同时,单位往往会说,“我根本不同不同意与你续签”,导致合同无法签订。而在《劳动合同法》中则取消了“双方同意续签”这一条件,即符合条件的情况下,只要劳动者提出,则就必须签订,而不管用人单位是否同意续签这一前提。需要注意的是,上述情况导致了《劳动法》和《劳动合同法》规定不一致的情形,究竟以哪个规定为准?根据“后法优于前法”的原则,应以实施在后的《劳动合同法》为准。此外,《劳动合同法》还规定了连续签订两次固定期限劳动合同,可以签订无固定期限劳动合同。这里需要注意的是,在《劳动合同法》实施以后,此前已经签订过两次固定期限的劳动合同,是否就可以直接签订无固定期限劳动合同?回答是不可以。因为,在《劳动合同法》中明确规定,该法规定的连续订立固定期限劳动合同的次数,自《劳动合同法》施行后续订固定期限劳动合同时开始计算。(未完待续)(作者简介:梁枫,资深劳动法律师,北京上德律师事务所合伙人、北京人力资源法律网首席律师。)

爱华网

爱华网