1.经济增长的周期性和“十一五”的走势展望

经济发展呈现周期性波动,是世界各国乃至全球经济发展的共同规律,我国也不例外。改革开放以来,我国大致经过了三个经济周期:第一个周期为1978-1984年历时6年,第二个周期为1984-1993年历时9年;第三个周期为1993-2004年历时11年,目前处于第四个周期的初期阶段。从周期波动形态看,前两个周期的波幅较大,周期较短,第三个周期自90年代中期以后转向相对平稳,周期波幅减缓,周期时间延长。

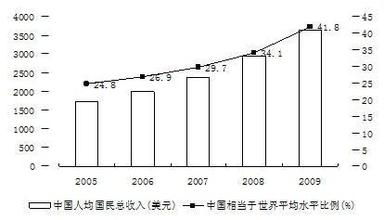

根据对改革开放后三个周期波动形态的观察,预计“十一五”期间经济增长速度降低到“十一五”规划预计的7.5%左右将有一个过程,而并非从10%左右的高位很快下降到预期增速。世界银行中国代表处于5月10日发布《中国经济季报》,将2006年中国GDP增长速度由此前预测值9.2%调高为9.5%,并预测2007年为8.5%。综合多方面因素,我认为本次周期将以2004或2005年的10%左右为顶点,逐步缓慢“降温”,到2010年前后降低到7.5%左右。

作出这一判断的理由有三:

一是我国目前的“经济过热”与1992—1994年的情况大不相同。上个“过热”时期,“开发区”遍地开花,房地产超常发展,物价指数持续上升至24%以上。而此次所谓“过热”,只涉及部分行业,而且看来这些行业过剩的程度并非原来想象的那么严重;目前房地产行业的快速发展与人均GDP超千美元后的需求基本适应的;目前的CPI也处于可以接受的合理水平。这些都决定了本次国家宏观调控并没有“下猛药”的必要。

二是目前及今后若干年我国面临严峻的就业和调整贫富差距压力,如国民经济减速过快,势必影响这些任务的完成。根据“十一五”规划,今后5年要安排城镇新增和农村转移劳动力各4,500万人。这决定了经济过快减速是不可取的,也不会是政府调控经济的出发点。

三是近些年来国家实施宏观调控积累了丰富的经验,可能不会重蹈上个周期“硬着陆”的覆辙。上个周期前期央行为抑制通胀在短期内连续大幅度加息,3-5年期长期贷款利率甚至超过15%。这固然与当时的物价上涨过快有关,但同时也给企业带来沉重的利息负担,致使亏损面、破产面急剧扩大,导致大量银行呆坏账和长达五六年的国民经济“疲软”,不得不采取“债转股”、“贴息贷款”等高价手段启动内需。而此次宏观调控,先是针对某些“过热行业”实施“定点打击”,而后虽动用了提息、提高准备金率等普调手段,但力度和节奏较上次温和得多,料今后仍会坚持这种“微调”的原则。

2.固定资产投资减速有一个过程

总的来说,我国目前投资率过高是不争的事实,国家关于适当抑制投资,提高消费比例的总体方向也是正确的。在这个大前提下,有两个问题值得思考:

一是应正确认识投资与消费的关系

一直以来,几乎所有的宏观分析家在谈到我国高投资率问题时,都把投资与消费作为截然对立的两方面看待,而没有认识到投资与消费是相辅相成的关系,投资中包含着进入最终消费的内容。姑且抛开大幅度压缩投资会不会影响提高居民收入目标的完成不说,即使增加了居民收入,增加的收入用来做什么呢?在人民温饱问题已得到基本解决且整体上吃穿水平明显提高情况下,无疑会把更多的收入用于住房、出行、教育、医疗,以及旅游休闲等,在公共消费领域还需要增加和改善交通、医疗、教育等配套设施。提高消费绝不是增加了居民收入就万事大吉,还需要提供居民消费的对象,其中很大程度上要靠投资解决。笼统地要求压缩投资而不讲压缩哪些投资,笼统地要求增加消费而不讲让老百姓增加哪些消费,是与“人均GDP超千美元后居民消费结构升级”的共识相矛盾的。

二是降低投资率和放缓投资增长也要循序渐进

目前我国固定资产投资对国民经济增长的贡献率在60%以上,投资减速从而减轻GDP增长对投资的过分依赖,将是“十一五”期间宏观调控的重点之一。但另一方面,正是由于投资在拉动经济增长中扮演着特别重要的角色,而且很大比例的投资是提高消费所必需的,如果过快地把投资打压下去,很可能导致国民经济大滑坡,影响其他目标包括增加消费目标的完成。因此,降低投资率同样宜采取循序渐进的方式。降低资本形成率,意味着投资增速要低于GDP增速。考虑到即使在“内需不足”的“九五”时期固定资产投资平均增长率也达到11%以上,以及2006年1-5月份城镇固定资产投资增速仍高达30.3%的现状,到2010年要把固定资产投资增速降低到GDP增速7.5%以下,并非一个轻松可以完成的目标。

3.关于粗钢消费强度和粗钢需求

在过去的三个周期中,GDP、第二产业增加值的粗钢消费强度也呈周期性变化,说明它与经济增长速度密切相关。其原因在于经济增长提速和减速,都以固定资产投资增速提高和降低为先导,而固定资产投资是决定粗钢消费的最关键参数。自1995年以来,固定资产投资的粗钢消费强度大致稳定在400公斤/万元投资额(2005年不变价)上下。

影响投资粗钢消费强度降低的重要因素之一,是投资完成额中不消耗钢材的“其他费用”(土地价值、拆迁补偿费、公共设施配套费等)比例不断提高,从80年代初的5%左右上升至目前的17%左右,料今后还会继续上升。但建筑物投资中高层、钢结构比例越来越大,装备投资中国产设备比例越来越大,又是提高投资粗钢消费强度的因素。综合地看,投资的粗钢消费强度将会保持基本稳定。

综上,考虑到今后几年国民经济和固定资产投资增速降低但是一个循序渐进的过程,以及缩小地区差别、贫富差别、人口城镇化、外贸出口及其结构的变化等因素,预计我国粗钢消费仍会继续增长但增速会逐年有所降低,大致到2010年前后达到本次周期的谷底。但这个谷底并不等于我国粗钢需求的顶点,随着经济走出谷底,粗钢消费增长又会逐步提速。

作者单位:冶金工业经济发展研究中心

爱华网

爱华网