摘要:1978年以来,我国经济平均每个5年就要出现一次较大的经济波动,如何实现经济持续、稳定、快速发展一直困扰着我国的理论和实践工作者。海外学者对我国经济波动原因及相应宏观调控政策多视角的研究表明:广义国有经济部门的软预算约束是中国经济频繁波动的原因;货币供给量应当作为宏观调控的有效监测指标;直接控制信贷能够遏制过热,但更为有效的政策选择是提高国库券的利率;从根除我国经济频繁波动的根源来看,改革国有经济部门是关键;在未来的宏观控制中,要充分重视外部经济和能源可能造成的冲击。

关键词:经济波动;综述

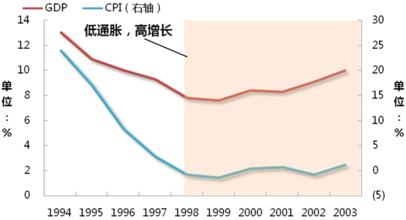

一直以来,理解总量波动的原因都是宏观经济学的一个中心目标(戴维·罗默,2001;p.188)。而自改革开放以来,我国经济虽然总体上实现了快速增长,但在短短26年里(1979-2004)却已出现了5次“过热”,平均每5年就出现1次。[i]如此频繁的周期性波动,在困扰着国内理论和实践工作者的同时,也引起了海外学者的广泛关注,并由此产生了一批相当有价值的研究成果。本文希望通过对这些文献的考察,为探索我国经济稳定增长的条件、改善目前的宏观调控提供有益的政策借鉴。

一、我国经济波动的原因:若干假说

1.投资周期假说

基于对中央计划经济(centrally planned economics,CPEs)的系统观察,Kornai以预算软约束为出发点,首先提出了“投资周期假说(Investment Cycle Hypotheses)”。他认为,既然国有部门的预算约束是软的,那他们就总会有强烈的投资冲动;这样,当投资需求增长到超过经济的供给能力时,经济过热就会发生。最终,由于过热所造成的严重经济和社会问题,政府便不得不采取强硬措施来使经济“降温”。(Imai,1994)如果考虑到一个企业无论其所有权归属如何,只要其承担了国家的政策性负担,对其后果国家就往往不得不买单。所以,(准)国有经济部门的涵义实际上比单纯从所有权角度定义的更为广泛(我们不妨称之为“广义的国有经济部门”)。这就使“投资周期假说”即使对纯粹国有企业已大幅度减少的转轨经济波动依然会具有一定的解释力。

正是基于Kornai的思想,Naughton(1986)首先提出了一个关于中国的投资周期模型。他发现,每当消费品部门不足以满足居民需求时,在需求拉动下国有部门的固定资产投资就会有一个较大幅度的扩张;相反,如果消费需求显著下降(相对于居民收入而言),随后就会出现国有部门固定资产投资的收缩。在Naughton模型中,消费品短缺程度指标与国有部门固定资产投资水平呈现出滞后正相关关系。进一步地,Naughton在把中央投资和地方投资(under central and local authorities)区分开之后发现,真正决定中国经济周期性过热的是地方政府控制下的投资扩张。因为他发现,每次投资的急剧扩张都与大幅度的分权(decentralization)有关;而每次的投资紧缩,则总与权力的重新集中(recentralization)相联。

尽管仅从衡量经济紧张程度(tension indicators)的指标来看[ii],Naughton认为其模型对1973年以后的中国经济分析并不适用,但是,如果从审批权重新集中作为每次(包括眼下正在经历的这一次)治理过热的必要措施来看,Naughton模型似乎到目前依然具有一定的解释力。事实上,Imai(1994)正是在Naughton模型的基础上,通过改进经济紧张程度的衡量指标,为中国改革前后的投资周期提供了一个统一的解释框架。因为Imai认为,尽管改革使中国经济出现了一系列变化,但导致经济周期性波动的核心特征却依然未变:国有部门的固定资产投资在总固定资产投资中仍占主导地位(the predominance of state investment);国有企业面临的依然是弱金融约束(the weak financial accountability);投资依然受到官僚体制内讨价还价(bargaining in the bureaucracy)的影响。根据改进后的模型,Imai得出了与Naughton模型一致的结论:中国经济的周期性波动是由投资的周期波动所导致的;投资增长率与上一年的(调整过的)通货膨胀率(the previous year’s adjusted rate of inflation)负相关,而(调整过的)通货膨胀率则与固定资产投资水平正相关。Rawski(2002)的研究也与Imai的结论不谋而合。通过对中国固定资产投资季节性波动(seasonal fluctuations)特征的观察,Rawski发现:虽然改革使中国在很多方面发生了变化,但投资季节性波动的规律并未因此而改变。他由此推断:中国的投资体制并未真正被改革所触动,它在本质上依然遵循着计划时期的模式(plan-era patterns)。据此,Rawski断言:如果不改变投资领域的旧体制特征,它必将构成中国经济长期稳定增长的障碍。

尽管我们并不否认我国在投资上的旧体制特征,但在“拨改贷”之后,银行至少在形式上已经取代财政成为国有部门投资的主要来源,这使货币供给量(银行信贷)的扩张往往成为我国经济过热的先导。

2.货币-信贷周期假说

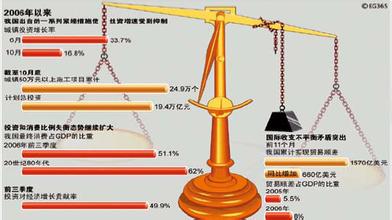

Fung等人(2000)指出,由于国有部门的盈利状况不断恶化,已经很难向国家提供必要的税收,而从增长很快的非国有部门汲取税收又极为困难,政府在国民储蓄中的份额不断下降;与此同时,由于经济发展所带来的家庭收入水平的提高,居民储蓄不断增加,并成为国民储蓄最主要的组成部分。在80%的银行资产被四大国有银行控制的现实格局下,这些储蓄的绝大部分成了国有银行的存款。如果把政府的支出来源分为税收、发行国债(issuing government bonds)和发行货币(printing money),在前两项不足的情况下,政府控制的国有银行体系就自觉不自觉地代替财政成了国有部门投资的供给者,即以“准财政”的角色(play a quasi-fiscal role)来为政府的优先项目提供信贷支持。这样,货币供给量就由财政赤字内生决定了(Feltenstein & Farhadian, 1987;Fung et al.,2000)。实际上,从1980年代中期开始,银行就已经取代财政成为国有经济部门固定资产投资资金的最大供给者(Ikeya,2002)。如果考虑到财政分权所引起的地方政府在发展经济、争夺投资上的竞争以及各级政府对国有银行所存在的实际影响力,政府干预下的银行信贷扩张问题将更为严重。这种情况下的一个自然结局就是:通货膨胀(经济过热)与国有部门投资的过度扩张相伴而生(Ma, 1995)。

更为严重的是,考虑到非国有部门(尤其是私有部门)很难从国有银行获得信贷,因而国有银行体系就实际上演变成为从私有部门向国有部门转移金融资源的工具;基于国有部门效率普遍低于私营部门的现实[iii],Fung等人进一步根据一个世代交叠的内生经济增长模型推断,国家对金融领域的严格控制以及与此相应的投资机制的存在将会降低中国经济的长期增长水平。

由于国有经济部门已经经济学家们关注的焦点,这些部门与政府天然联系就不由得让人寻思中国是否存在像西方经济学家一样所声称的“政治经济周期”(political business cycle, PBC)。

3.政治经济周期假说

基于导致我国经济周期性波动的主要因素之一是固定资产投资的变化这一认识,陶仪芬(2004)发现:自1987年以来,每次党的代表大会期间,都有放松银行信贷的现象;而且,总固定资产投资增长率的4次峰值分别出现在我们党的13大、14大、15大和16大召开的次年(Tao,2003)。但Tao承认,自1993年以来,中国的政治经济周期已经出现了逐步减弱的迹象。她认为,这种正常化是领导人更为熟练地运用宏观调控工具的结果。从这个意义上说,似乎并不能认为中国经济的政治周期是像西方一样,由国家领导人有意造成的,而更可能是源于党代会所出台的改革措施给人们所带来的良好预期,而这种预期鼓励了投资者的信心。只是这样所带来的固定资产投资高涨,在实际上造成了中国经济的波动。

当然,正如Tao所同时指出的,国际因素对中国国内宏观调控政策特别是货币政策的运用正发挥着越来越大的影响。所以,近年来,国际因素对中国经济波动的影响也受到经济学家们的更多关注。

4.外贸-外资冲击假说

对于像我国这样的发展中国家来说,外界最有可能形成对我国经济冲击的应该是对外贸易和外商直接投资(FDI),因为正是这些成就了所谓的“东亚奇迹(Asian Miracle)”(McKinnon, 2002)。在贸易对一国经济波动的影响方面,由于净出口是总需求的组成部分,只要贸易量在经济总量中所占的比重足够大,贸易的变化就可能造成一国经济的波动。Frankel & Rose(1998)的研究表明:如果贸易伙伴间是在李嘉图-赫克谢尔-俄林的比较优势原则下进行产业间贸易(inter-industry trade),由于各国专注于不同的领域,除非面临全局性冲击,各国经济的稳定性会因更紧密的贸易联系而增强;但如果贸易伙伴间所进行的是产业内贸易(intra-industry trade),即使仅是特定产业层面的冲击,也可能会使贸易伙伴间出现经济的同步波动(synchronized business cycles)。换言之,各国经济会因更紧密的贸易联系而更不稳定。由于我国不同地区经济发展水平差距很大,与贸易伙伴间的贸易既有产业内的,也有产业间的。但与西方发达国家间所进行的基本上都是产业间贸易,而与东亚发展中国家间的贸易更多的则是产业内的。因此,在海外学者的研究中,与东亚国家的贸易状况对我国经济波动的影响受到了更多的关注。出人意料的是,尽管到2000年时我国的外贸依存度已经达到42% (McKinnon,2002),但McKinnon(2002)通过回归估计东亚国家产出波动对中国的影响、本币对美元汇率变动对中国的影响以及二者的混合效应对中国的影响,其结果都是:尽管东亚小经济体的经济波动具有同步性,但中国整体的经济波动似乎并未受其影响。McKinnon对此的解释是:中国有庞大的国内市场可以依赖;同时,与东亚的小经济体相比,中国的外贸依存度相形之下还不算太高[iv]。虽然如此,McKinnon依然承认,如果日元对美元的汇率不能保持稳定,东亚这个美元区(a strong dollar zone)将会给中国施加更重的负担。这样,一个自然的推理就是:随着我国更深地卷入东亚的产业分工,贸易对我国经济波动的影响越来越不可忽视。

如果说我国目前还不算太高的外贸依存度还不足以使外部经济体对我国经济波动造成很大影响的话,那么,考虑到我国已经成为FDI第一大东道国,外资对我国的影响就很难忽略了。

Kalemi-Ozcan 等人 (2001) 从国际金融市场一体化(integration)的角度对经济体间产出波动问题的研究表明:金融市场一体化可以使企业充分利用比较优势而进行专业化生产,其结果会增强一国经济抵御行业性风险的能力。但Imbs(2003)的研究却发现:即便经济体间变得更为专业化,资本账户的开放还是使各经济体间波动的同步性增强了。因为诸如羊群行为(herd behaviors)和信息不对称等资本传染渠道(channels of financial contagion)会使各经济体尤其是同一地区的发展中国家经济波动的同步性增强。(Calvo & Mendoza, 2000)

Kim等人(2003)利用VAR模型(Vector Auto-regression Models)对外资流动与亚太地区的经济周期(特别是经济国别间周期的同步行)问题进行了经验研究,结果表明:虽然中国与其他国家波动趋势相反,但包括中国大陆、香港和台湾在内的大中华地区具有相似的经济波动(similar cyclical movements);总体来说,与1980年代相比,1990年代以来亚太地区各经济体间经济波动同步性的趋势有所增强。所有这一切都说明,随着我国开放水平的提高和金融领域的进一步开放,外资从而其他经济体对我国经济波动的影响将会更大。

5.能源冲击

尽管能源对宏观经济的影响在20世纪70年代的石油危机后已为经济学界所重视,但对能源(特别是石油)与一国经济波动之间的系统研究则是由Hamilton(1983)首先做出的。通过对美国石油价格与宏观经济数据的观察,Hamilton发现:1948-1972年间(1960-1961年除外),每次石油价格出现上涨,在随后的3-4个季度内,美国经济就会出现衰退。而且,至少利用统计推断无法拒绝石油价格与经济波动之间存在必然联系的假说。Brown等人(2003)的经验研究也得出了与Hamilton类似的结论,只是自1990年代之后,这种关系在美国经济中似乎有所减弱。对此,Brown等人的解释是:1990年代后,石油在美国经济中的相对重要性下降了,因为经验表明,能源消费与GDP的比率(the energy-consumption-to-GDP ratio)自1970年代中期以来已经出现了大幅下降。

由于我国经过20多年的发展,已经步入需要通过大力发展重化工业来进行全面工业化的新阶段。目前,我国已经成为继美国之后的第二大能源消费国。其中,石油等重要能源需要大量进口。值得指出的是,由于美国已经跨过了集中发展重化工业的阶段,能耗较低的服务业和高新技术产业已经成为其国民经济的支柱,因此,美国1990年代后经济波动与能源供给波动关系的减弱,并不必然意味着我国经济也能够像美国一样免于能源供给波动的剧烈冲击。相反,已有对美国战后能源与经济波动间的经验研究似乎更有可能成为我国未来必须审慎面对的现实。事实上,在眼下的经济过热中,能源问题已经成为最令人关注的瓶颈。只是这种状况到今天才逐步凸显出来,所以这方面的系统研究尚未在海外学者中出现。

二、各种宏观调控措施的有效性评估

或许是自1978年以来我国每一波的经济增长最终都以经济过热作为谢幕的前奏,因而,与通货膨胀直接相关的货币及货币政策问题便受到了经济学家们的广泛关注。Chow(1987)较早进行的经验研究发现:货币数量论(the quantity theory of money)似乎可以解释中国1952-1983年间的通货膨胀过程。但这一经验结论受到Peebles(1992)的质疑:中国的制度与发达市场经济相去甚远,以历史数据的巧合来运用货币数量论,无助于理解中国的经济现象。Huang(1995)的研究则更像是二者的一个折中:货币可以解释中国改革前价格的波动,但对改革后的情形则没有解释力。为进一步弄清货币供给与通货膨胀之间的关系,Hasan(1999)借助协整理论(the notion of cointegration theory)和向量误差修正模拟策略(vector error correction modeling strategy),利用1952-1993的数据所进行的重新检验表明:货币供给量(M3)与通货膨胀之间的确存在长期稳定的关系。Yu(1997)的研究进一步表明:与其它金融变量相比,货币总量(M0,M1,M2)能够更好地预测中国未来的经济走向。那么,这一结论所蕴含的政策涵义似乎是:只要管住货币供给,就可以避免经济过热;并且,货币当局可以以(适当指标衡量的)货币供给量作为可行的中间政策目标。

的确,在实际操作中,中央银行就是依靠直接信贷配额管理(1995年以前)和“窗口指导”(1995年之后)来进行信贷(货币供给)控制来作为遏制过热必不可少的手段的(Yu,1997;Ikeya,2002)。但是,虽然紧的货币政策在遏制经济过热上是有效的(Yu, 1997;Ikeya, 2002),但单靠控制信贷这种方式所潜藏的风险依然令人关注:坏账及其财政化、以及当局可能对利率等间接方式重要性的忽略等。而且,这种调控方式可能也不利于中国经济的长期稳定(Ikeya,2002)。因此,发挥利率等其他间接调控方式的作用似乎应当在未来得到更多的重视。

实际上,直接减少对国有部门信贷的负效应在Fung 等人(2000)的世代交叠内生经济增长模型的模拟已经可以清楚地看到:这种信贷的缩减在降低通货膨胀率的同时也降低了总产出增长水平。通过这一模型,Fung 等人还进一步模拟了不同的提高名义利率方式对经济的影响,结果发现:提高贷款的名义利率对经济几乎没有影响;而提高银行存款的名义利率则可能给经济造成滞胀效应(a stagflationary effect);提高国库券的利率则可以达到既降低通胀又不减少产出增长的理想效果。

尽管货币政策备受关注,但财政政策在经济稳定中的作用依然不容忽略,因为Feltenstein & Farhadian (1987)和Fung 等人(2000)的研究表明:货币供给量的决定在某种意义上说是有财政赤字所内生决定的。这就意味着,即便是单纯为保证货币供给量这一中间政策目标的实现,财政政策的有效配合依然是必要的。

三、结束语

与主流经济学所预见的一样,我国经济波动源于投资的不稳定。但以平均每5年一次的“过热”为标志的频繁经济波动,则无论是西方的经济实践还是主流理论都没有为我们提供答案。在考虑到中国转轨特征的情况下,海外学者的研究表明:如果不考虑开放条件下外部经济的影响,广义的国有部门是这种波动频繁发生的深层次原因,其驱动经济过热的前奏则表现为货币供给量(包括信贷)扩张导致的固定资产投资过快增长。因此,包含着未来经济走向有效信息的货币(信贷)供给变动,应当作为宏观调控的有效监测指标。对货币供给量的控制,能够有效地遏制经济过热,但与直接进行信贷管制和提高银行名义利率相比,提高国库券的利率是更好的选择。

从长期来看,外部经济对我国的影响会持续扩大,产业升级也将不断深化,采取更为灵活多样的货币政策调节货币供给、在努力节约能源的同时建立战略储备,将是必不可少的政策选择。当然,最为根本的则是对国有经济部门以及与之相应的投融资体制改革,惟其如此,才能从根本上消除我国经济频繁波动的根源。

[i] Fung et al.(2000)认为,1979-2000年,我国经济的经济增长呈现了鲜明的周期性模式,而反复性的通胀分别发生在1980年、1984年、1988年和1993年。Yu(1997)也持有相似的观点。加上目前这次“过热”,应该说我国经济到目前已经出现了5次比较剧烈的周期性波动是基本可以确认的。

[ii] Naughton(1986)认为,其模型中使用的是通货膨胀被压制情况下衡量经济紧张程度的指标,而1973年以后,中国的通货膨胀已经可以在价格上得到表现了。

[iii] 为了处理的方便,Fung 等人(2000)只是假定在技术存在正外溢效应的前提下,私有部门比国有部门在“干中学”方面表现得更有效率,而在以利润最大化为目标以及初始效率方面二者并不必然存在差别。

[iv] 根据2000年的数据,香港、新加坡、印尼、韩国、马来西亚、台湾、泰国和菲律宾这些亚洲小经济体的外贸依存度分别从71%(印尼)到196%(新加坡)不等。与他们相比,中国的确算是比较低的(McKinnon,2002)。

参考文献

戴维·罗默,2001:《高级宏观经济学》,中译本,北京:商务印书馆。

陶仪芬,2004:政治经济周期理论是否适合中国?[www.ipsas.sinica.edu.tw/image/speech/30/ 1.pdf], acc.July 24, 2004.

Brown, Stephen P.A. & Mine K. Yücel & John Thompson, 2003: Business Cycle: The Role of Energy Prices, [www.dallasfed.org/research/papers/2003/wp0304.pdf], acc.July 24, 2004.

Calvo, Guillermo & Enrique Mendoza, 2000: Rational Contagion and the Globalization of Securities Markets, Journal of International Economics 51: 79-113.

Chow, Gregory C., 1987: Money and Price Level Determination in China, Journal of Comparative Economy 11: 319-333.

Feltenstein, Andrew & Farhadian, 1987: Fiscal Policy, Monetary Targets, and the Price Level in a Centrally Planned Economy: An Application to the Case of China, Journal of Money, Credit and Banking 19: 137-156.

Frankel, Jeffrey & Andrew Rose, 1998: The Endogeneity of the Optimum Currency Area Criteria, Economic Journal 108: 1009-1025.

Fung,Michael Ka-Yiu & Wai-Ming Ho & Lijing Zhu,2000:The Impact of Credit Control and Interest Rate Regulation on the Transforming Chinese Economy: An Analysis of Long-Run Effects, Journal of Comparative Economics 28: 293-320.

Hamilton, James D., 1983: Oil and the Macro-economy since World War Ⅱ, Journal of Political Economy 91: 228-248.

Hasan, Mohammad S., 1999: Monetary and Inflation in China: A Reexamination, Journal of Comparative Economics 27: 669-685.

Huang, Chao-Dong, 1995: Economic Reforms and Inflation in China: An Econometric Analysis, Discussion Paper No.8, Department of Economics, University of Leicester, UK, July.

Ikeya, Makoto, 2002: China——Unique Strengths and Weaknesses of Monetary Policy: Diehard Socialism behind ‘Window Guidance’, Rating & Investment Information Inc.(R & I) Asian Focus, January 22.

Imai,Hiroyuki,1994: China’s Endogenous Investment Cycle, Journal of Comparative Economics 19: 188-216.

Imbs, J.,2003: Trade, Finance, Specialization and Synchronization, mimeo.

Kalemli-Ozcan, S. & B. Sorensen & O. Yosha, 2001: Economic Integration, Industrial Specialization, and the Asymmetry of Macroeconomic Fluctuations, Journal of International Economics 55: 107-137.

Kim, Soyoung & Sunghyun H. Kim & Yunjong Wang, 2003: International Capital Flows and Business Cycles in the Asia Pacific Region,[www.tufts.edu/~skim20/paper/kkw2.pdf], acc.July 23, 2004.

Ma, Jun, 1995: Modelling Central-Local Fiscal Relations in China, China Economic Review 6: 105-136.

McKinnon, Ronald, 2002: Synchronized Business Cycles in East Asia: Fluctuations in the Yen/Dollar Exchange Rate and China’s Stabilizing Role, [www.standford.edu/~mcknnon/], acc.July 23, 2004.

Naughton, Barry, 1986: Macroeconomic Policy and Response in the Chinese Economy: The Impact of the Reform Process, Journal of Comparative Economics 11: 334-353.

Peebles, Gavin, 1992: Why the Quantity Theory of Money Is Not Applicable to China, Together with a Tested Theory That Is, Cambridge Journal of Economy 16: 23-42.

Rawski, Thomas G., 2002: Will Investment Behavior Constrain China’s Growth? China Economic Review 13: 361-372.

Tao, Yi-Feng, 2003: Rationalization of Political Business Cycle in China, [iir.nccu.edu.tw/meeting paper/陶仪芬.pdf], acc.July 24, 2004.

Yu, Qiao, 1997: Economic Fluctuation, Macro Control, and Monetary Policy in the Transitional Chinese Economy, Journal of Comparative Economics 25: 180-195.

(该文已发表于《社会科学辑刊》,2005年第5期)

爱华网

爱华网