第五节 管理和技术

什么是管理?这是一个极富争议的问题。我初次接触管理学时,就听说有一百多个管理定义。20多年过去了,管理的定义恐怕在以几何级数增长。随着MBA教学的普及,甚至每一个管理者都有了自己的管理定义。“不论你是在内布拉斯加州的工厂、哈佛大学的教室还是香港的交易大厦里,只要你说:‘管理就是——’,这都会引发探询的沉默和激起讨论的涟漪。”[1] 对于一个理工科学生来说,这种情况是不可思议的。一个学科的基本定义不清晰,说明这个学科还处于萌芽状态。如果直线的定义有两个,欧氏几何学就不成立。如果微分的定义有两个,高等数学就该全部推翻。美国管理学的一位著名学者哈罗德·孔茨对此深感困惑,因为他发现,管理理论是一个丛林。丛林里有无数植物,管理理论有无数流派和支流派。最后,他只好说,管理学是一个知识分类框架,经过分类的知识总比不分类的知识好一点。问题在于,不同管理学派有时候甚至连分类框架都达不成一致。 本书希望对企业经营所面临的每一层次、每一领域的问题给出一个定义体系,为管理学疏理出一个共同的、有内在逻辑一致性的分类框架。但是,恐怕很不幸,本书的努力最后也只能成为百家争鸣中的一家。因为管理学不同学派的学者都有各自不同的小圈子,管理学经常是小圈子里自言自语,自称为是专家,相互之间很少见到驳斥、论战。因此,管理学恐怕永远会“丛林”下去,直到不同学派的学者能够学会相互倾听。 当然,我们还是可以在一百多个管理定义中找到一些多数同意的共性。什么是管理?管理是通过他人来完成任务。在本书的定义体系中,我们将面向企业内部的两层事务——领导和制度——合称为管理,领导是通过默契让他人去完成工作,制度是通过明契让他人去完成工作,其共同点是让他人完成工作。如果用更加学术化的定义,则可以说,管理是通过协调人与人的关系(默契或明契),协调人与物的关系、物和物的关系(完成工作)。 为什么要这么定义?因为这样可以和技术的定义联系起来:技术是直接协调物和物的关系。 例如,一个电视机设计师,要协调许多二极管、三极管、电感、电容、线圈,协调得好了,输出的图像清晰、声音悦耳。他是管理者吗?显然不是。他是个技术人员,他也在做协调工作,但协调的是物与物的关系。 这样,管理和技术的分界线就出来了。技术的协调对象是物,管理的协调对象是人和由人构成的组织。我们有电视机设计技术,水利工程技术,汽车设计技术,工厂设计技术,流水线设计技术,港口、机场、车站设计技术,城市规划技术,国土整治技术。所有这些技术都在协调物和物之间的关系,使系统的效能优化,但这一切都不是管理。为什么一定要把对物的协调和对人的协调区别开来?因为物的参数是稳定的,而人的参数则是极不稳定的。在有效寿命期内,二极管、三极管可以恒定的特征参数工作,既不需要晋升,也不需要发奖金,甚至不需要休息。三极管绝不会因为发了奖金,电流放大倍率就增加,也不会因为受了批评,放大倍率就下降。所有元器件的参数都是稳定的,否则就是次品。人的行为参数则是不稳定的。比如,刚到一个企业去做事时,我们往往会兢兢业业,认认真真,笑容甜美,很受同事和顾客欢迎。等到坐稳了位置,态度上就会发生微妙的变化,笑容减少了,说话硬气了。这就是参数的不稳定性。俗话说,“画龙画虎难画骨,知人知面不知心”。人的行为由思想控制,而人的思想又千变万化,结果自然是人的行为参数很不稳定。当一个企业由成百上千个参数不稳定的人组成时,该企业系统的输入输出效率既可以是负的,也可以为零,当然还可能是人的潜力充分发挥,形成极高的生产效率。如何使组织中人的正向潜力得以发挥,而负向潜力得以抑制,相互之间形成配合而不是阻隔、冲突,这正是最令人困惑的事。

实际上,每一个进入商学院的学生真正想学习的管理,就是如何管理一个由人构成的组织,通过组织去完成生产、销售、产生利润,而不是学习工厂设计、车间布置、物流路径、质量控制图。但是,大多数商学院却都不擅长此道。他们所传授质量管理、技术管理、生产管理、财务管理,都只涉及公式、图表、模型、数据分析,而不涉及人,因此,客观上都是在传授技术:质量系统的协调技术、生产系统的协调技术、财务系统的协调技术等等。一旦这些学生踏上质量管理的岗位、生产管理的岗位,马上就会发现,他缺了一种最重要的能力,与人打交道的能力,通过他人去完成任务的能力。这一切,只能靠自己去摸索。

透视:美国学者如何看待美国企业管理

尽管我们的技术进步是惊人的,并且我们积累的资本数额也是巨大的,但1981年西方的企业组织却大致仍像1940年那样在进行管理。概括来说,在领导和下属人员之间,以及企业和公众之间仍然存在着相当紧张的关系。对于集体的努力,尤其是对会议以及与外界的交往仍旧持否定的态度。我们仍然尊重那种强硬的、个人主义的和飞扬跋扈的领导方式。

理查德·帕斯卡尔(哈佛大学工商管理研究院教授)和安东尼·阿索斯(斯坦福大学商学研究院教授):《日本企业管理艺术》,第8页,中国科学技术翻译出版社,1985年1月。

一、管理科学是技术,不是管理

一旦划清管理和技术的界线,管理科学就不能继续留在管理学中了。所谓管理科学,是指用运筹学、图论、概率统计等数学工具来安排工作进程、优化物流、设置最佳库存和服务能力等,使企业系统的效率得到提高。例如,有N个火车站,每个站有P件货物发往不同车站,已知不同车站间的运行时间表,已知不同车站的空车数量,怎样安排列车,使发送货物的时间最快、路径最短、费用最小。运筹学在理论上可以解决这个问题。又如,有一项复杂的工程可以分解成若干项目,每个项目又可以进一步分解成若干子项目,每个子项目都有一定的完成前提和完成时间,形成一个复杂的项目网络,怎样安排人力、物力、财力,使整个任务的完成时间最短、费用最少。这是图论要解决的问题。再如,一个售票处设若干个售票窗口,顾客随机到达。窗口设多了,顾客当然满意,但服务成本高;设少了,顾客不满意,客源会流失,但服务成本低。设置多少个窗口适当?这是排队论要解决的问题。

这些问题都涉及到诸多要素的协调,看上去是企业管理面临的问题。并且,协调这些要素所使用的手段又都是数学,可以给出最优解的唯一答案,和科学研究完全一致。这样,就出现了“管理科学”说法,似乎从此开始,管理已经进入了科学时代。

其实,运筹学要解决的问题并不涉及组织和人,而是涉及一系列参数稳定的物,因此,是大规模生产、大规模调度、大规模运输、大规模服务中出现的新型的技术问题。在这里,货物堆放地、数量、目的地、空车数量、装载能力、车站间距离、列车运行时间,就像三极管、二极管、电感、电容一样,或者像电动机、减速器、机身、刀具、夹具、进刀槽那样,有着确定的特征参数,可以通过反复试验、仿真、计算达到系统优化。应该说,运筹学和图论等对于大规模生产、调度、运输和服务系统的优化,对于复杂项目的计划制定,是一种极其重要的技术工具。一旦正确运用,可以节约大量的资源,有效地提高系统的效率。

然而,运筹学、图论、排队论等无论多么重要,都不是管理。因此,也就不是管理科学,而是规划、调度的技术。

为什么一种规划、调度技术能被夸张成管理科学?答案是多方面的。首要原因是对科学的崇拜,以为既然科学能够解决一切问题,科学当然应该能够解决管理问题。当泰勒提出科学管理时,“科学”和“管理”第一次被结合起来,人们期望管理从此能够科学化。但是,泰勒最多解决了操作工人的管理问题,而且还争议很大。运筹学出现后,人们又一次希望这是管理的科学化,赋予“管理科学”的美名,但其实它无力回答企业管理的全部问题,只能有助于改进大企业的规划和调度。“管理科学”更恰当的名称还是规划论、图论、排队论。有意思的是,在欧美国家,运筹学似乎还比较低调,自称是作业研究,即Operation Research,译成中文却成了运筹学,给人以“运筹帷幄之中,决胜千里之外”的联想。在中文里,运筹常常描述一个组织的最高层决策,处理由无数不确定变量组成、变量间关系极其复杂的巨系统。而作业研究则只能处理组织的较低层次决策,适用于变量有限且参数确定,变量间关系相对简单、甚至是线性关系的情况。可见,这是一种夸张、变形的译法。现在应该到了用平实的“作业研究”代替“运筹学”的时候了。

其次,管理概念的混乱,给“科学”与“管理”的随意组合提供了方便。企业的事务很多,都需要协调。对其中任何一类事务管理的合理化,例如泰勒对工人操作管理的合理化,就可以自称为“科学管理”,作业研究对调度问题的合理化,就可以自称为“科学管理”。真正的管理科学应该在研究无数管理现象的基础上,“由此及彼、由表及里、去伪存真、去粗存精”,形成概念和逻辑,达到对管理工作的本质和规律的把握。这种规律将不仅适合于大企业,也适合于小企业;不仅适合于企业,也适合于政府、社团、军队、甚至家庭。缺乏这种真正的管理科学,甚至缺乏严格的管理定义,必然给各种有着严格前提和适用范围的其他技术和方法盗用“管理科学”的大名提供方便。

第三,“管理科学”一词可以给管理学界以“科学”的声望,使实践着企业管理的工商界人士闻“科学”之声而下跪,毕恭毕敬到课堂上接受“科学”的训练,使攻读工商管理硕士(MBA)成为流行时尚。当然,一旦成为大企业的领导人,态度又不一样了,他们的言行开始受到社会的崇拜,仿佛口含管理的“天宪”一般。这时候,正如波特和麦基宾观察到的,“著名的管理者和高级主管们对(商学院)的研究或发现漠不关心,甚至不屑一顾。”[2]

运筹学要不要?当然要。但是,运筹学其实是调度或规划技术。把运筹学当作商学院的主要课程,实际上是鱼目混珠了。把运筹学当管理科学来看待,则是瞒天过海了。

当今中国的经济管理学院、管理学院、工商管理学院或商学院有三大派系。第一大派系以西安交大、清华、大连理工、浙大、北航、哈工大等理工科院校为代表,他们真正擅长的是这种“管理科学”。这些院校里最权威的教师常常并不懂管理,而只懂调度技术。第二大派系是以北大、人大、复旦等文科院校为代表,他们真正擅长的是企业管理中的制度学派,这些院里最权威的教师常常都是性恶论者,自由主义者。他们可以帮助企业提高制度意识,但是,也可能对企业产生破坏作用。第三大派系不在院校里,比较强调领导艺术和企业文化,其代表人物是南怀谨先生。本人经历了第一个学派,发现它实际上是技术;又经历了第二个学派,发现它主要讲制度,对人的复杂性缺乏认识;最后达到第三个学派,即企业文化派。

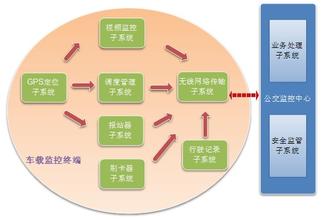

到达企业文化派后,回过头来再看制度学派和“管理科学”派,发现这三派在企业里各有用处,完全可以结合起来,解决相应的问题。例如,“管理科学”派可以解决大技术系统的调度和规划问题;制度学派可以解决企业基层的作业制度和高层的产权和治理制度问题;文化学派可以解决制度建设、运行、维护的动力问题,还可以解决管理团队的培育、成长、激励问题,解决克服危机、迎接挑战等应急性、复杂性问题,解决接班人的培养、选择问题。

二、技术替代管理

许多中国人参观日本丰田汽车公司或美国通用汽车公司的生产线时,由衷的赞叹便不绝于口。人们通常认为,这些企业是管理现代化的典范甚至是化身。不错。丰田汽车生产线的设计十分合理,每一个细节都得到充分考虑,工件迅速而井然有序地通过各个工位。但是,这究竟是管理的现代化,还是技术的现代化呢?为了说得更清楚一些,我以财务处的管理为例。过去,大型企业的财务处经常人满为患。等待报销的队伍排成了长龙,而柜台里财务人员也满头大汗地找账本。这种情况谁都很不满意。后来,用上了一套财务软件,一切资料都在计算机里,报销工作变成了填空,统计数据自动生成,效率大大提高。再也没有人抱怨了排队长了。因为只要用一周时间就可以将一个普通高中生培养成财务处的填空者,再也没有财务人员敢跳槽了或要求加薪了。请问,这是财务处处长的管理水平提高了呢?还是技术代替了管理?财务处的现代化是管理的现代化呢?还是技术的现代化。 爱华网

爱华网