六、来自远古的回音

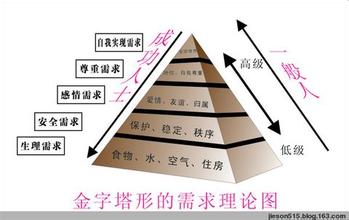

《史记?滑稽列传第六十六》中说:“子产治郑,民不能欺;子贱治单父,民不忍欺;西门豹治邺,民不敢欺。”三子之中,谁最贤明呢?认为子贱最贤的意见从来就占了上风。原因在于我们是一个讲究德治的国家,而子贱的“民不忍欺”,靠的恰恰就是仁德感化。而子产虽有“民不能欺”,靠的却是明察秋毫和监督严密;西门豹虽有“民不敢欺”,靠的却是刑罚和以威势震慑人,统统比不上子贱。

我颇有点不以为然,我比较赞成清朝王源推许子产为“春秋第一人”的看法,不仅如此,我甚至认为,司马迁一句“子产治郑,民不能欺;子贱治单父,民不忍欺;西门豹治邺,民不敢欺”,无意中道出了三阶梯管理的雏形。我的理由当然算不上充分,在那样的时代管理尚且谈不上,又何来的三阶梯管理,但也不是完全的牵强附会,毕竟还能从中闻见一些味道:首先不妨将“西门豹治邺,民不敢欺”等同于我们所讲的制度管理。因为西门豹乃著名的法家人物,在中国先秦时期的诸子百家中,法家正是以推崇法制的权威见长。

其次不妨将“子贱治单父,民不忍欺”等同于我们所讲的情感管理。子贱姓宓,名不齐,字子贱,孔子的弟子,比孔子小49岁,或说小30岁。据记载子贱在单父任上时,身不下堂,唯弹琴而已,但单父却治理得很好。与他同期的巫马期也曾治理过单父,并且一样有成效,但他却是“以星出,以星入”,即通过披星戴月地干,才把单父治理好的。巫马期于是向子贱请教其中的缘故,子贱回答说:“我是任人,你是任力;而任力者劳,任人者逸。”从中我们看到的似乎只有子贱的知人善任和无为而治,全不见情感管理赖以为基础的制度管理的半点影子,其实是片面的。

片面在子贱的身不下堂,唯弹琴而已我们看得见;而他的脑子下了堂,他秀才不出门,能知天下事,他手下的一班得力干将们在外头勤勤恳恳地为他干我们却看不见。得力干将们不但勤勤恳恳地为他干,而且是中规中矩、有条有理地为他干,也就是以法治单父。要不,如果他的脑子不肯下堂,不能识人、用人、留人,或者大家伙一概身不下堂,唯弹琴而已,或者大家伙在堂下、堂外随心所欲地干,无法无天地干,那治理得井井有条的单父和“民不忍欺”又从何而来呢?

片面在我们对无为而治的误解。无为而治,决非像我们理解的当局者对政事的放任不管,而是在对政治规律了如指掌的情况下,按规律办事,因势利导,顺势而为。由于以往的农耕社会,虽名为社会,但人与人之间的交往少之又少,鸡犬之声相闻,老死不相往来,各人自扫门前雪,不管他人瓦上霜。全社会有待当局者去管理的公共事务,除去基本的农田水利、司法保护、赋税征收、服兵役等屈指可数的几项外,极为有限,当局者只要尽可能的少为、无为,不去无事生非,不扰民就算积德了。但如果是将建立在农耕社会基础之上的“无为而治”机械照搬进现代高度发达的市场经济社会则大谬不然。我们以交通管理为例,过去街上的行人少、车子少。不但少,而且慢慢吞吞,一步三摇。当局者无为而治没关系,不会发生交通事故,更谈不上撞死人;但今天如果在面对纷繁复杂的交通网,川流不息的滚滚车流、物流、人流时还跟过去一样,没有专门的管理机构,没有健全的交通法规,没有一线的交通警察,那情景有谁能够设想?从这一角度讲,精兵简政固然要常抓不懈,但也不能简单地以几千几百年前的官民比例来作为衡量眼下政府是否臃肿的依据。

再次不妨将“子产治郑,民不能欺”等同于我们所讲的创新管理。子产依靠自己胜人一筹的能力,使“民不能欺”的事实不必说。问题是他的“能本”也有着制度管理、情感管理的基础。

公元前536年,子产第一次动用200多斤铁铸造了一只鼎,上面铸着新制定的刑书,放置于王宫门口,公布于众。这就是中国历史上有名的“铸刑书于鼎”。子产推行法治时,遭到了以叔向为代表的旧贵族的强烈反对,叔向认为人民知道的法律多了,争议就变多,国家就不好管理了。子产没有被旧贵族的反对所吓倒,仍坚持已见,他认为:“夫火烈,民望而畏之,故鲜死焉;水懦弱,民狎而玩之,则多死焉”。这是子产“能本”之下的制度管理基础。

郑人游于乡校(乡校即古之“明堂”,为讨论、执行政治的地方,春秋时是否尚有此制,已不可知,不过它可能还作为古建筑保留下来,而且为人游观之所,士民百姓按照旧习惯在这里议论政治),以论执政。然明(一个人的名字)谓子产:“毁乡校何如?”子产曰:“何为?夫人朝夕退而游焉,以议执政之善否,其所善者,吾则行之。其所恶者,吾则改之,是吾师也,若之何毁之?”仲尼(孔子)闻是语也,曰:“人谓子产不仁,吾不信也。”这是子产“能本”之下的情感管理基础。

爱华网

爱华网