系列专题:改革开放三十年

当研究中关村区域创新课题的时候,没有想到区域创新研究在中国仍然是个空白。但现在区域创新和区域创新网路已经成为各个地方政府的重要议题,在某种意义上,中国持续的发展也得益于区域创新的探索。据说中国有两千多个产业集群,如果这些产业集群一部分变成创新集群,那中国的竞争力将是不可限量的。

中关村区域创新课题的提出

1995年二次创业课题之后长城所一直在思索怎么研究下一个课题。这时张茅是海淀区的区长,他一直觉得中关村是全世界知名的智力密集区,需要用一套指标来分析。王思红也提出应对中关村试验区的七年进行回顾。当时,我与赵慕兰多次进行沟通,认为现有的创新理论重点是在企业创新,关于产业创新和国家创新也有一定的研究,但是“区域创新”仅仅是一个名词,找不到任何理论上的研究资料。正是在这样的背景条件下,试验区办公室与长城所共同提出以中关村为例研究区域创新。王思红比较同意做这个课题,这样长城所就和试验区签定了这个课题的合同,在签定合同的时候,我们使用了“中关村区域创新”这个概念,而没有用“试验区区域创新”,全称是《提高中关村区域创新能力调研》。这是因为,在我的心目中,中关村是市场导向的产物,而“试验区”政府色彩太浓。可以说,中关村区域创新这个课题是在正式打出中关村品牌之前的一次重要的预演。之后,北京市科委再次支持了这个课题。长城所与试验区共同申报了北京市科委的软科学课题。名称是《增强中关村高技术产业区域创新能力课题》,北京市科委将此课题纳入了北京市1996年软科学计划。

中关村区域创新课题是当时长城所成立以来最大的课题,长城所有三十多人参加。对中关村的大学、科研院所进行了教育系统的调研,光课题组召开的正式工作会议就有二十次,正式写出十九个调研报告,课题运作中的《情况通报》有95期。

关于这个课题的研究方法当时有很大的争议,课题组有些同志想用系统论来研究此课题,我总是希望用网络的观点来研究此课题。但是,网络的观点该怎么使用,怎么研究,存在着很大的迷茫。正在这时,中国人民大学工商管理学院的汪星明教授从国外带回了一本《网络与全球化》(英国考文垂市瓦维克大学商学院,C M 哈兰德博士)的书,课题组就将这本书翻译成中文。后来,这本书对于《中关村区域创新》的研究有很好的借鉴作用。

对中关村大学、科研院所的全面调研课题的工作分为三个阶段:第一阶段为全面调研阶段(1996年4月-9月),有选择地对中关村地区的20家科研院所和大学进行全面调研,边调研边探讨理论与方法的适用性。

调研工作重心主要放在创新的源头上,对象主要是11所大学和10家科研院所。这些大学包括清华大学、北京大学、北京农业大学、北京理工大学、北方交通大学、北京邮电大学、北京科技大学、中国地质大学、北京林业大学、北京航空航天大学和北京医科大学。科研院所包括中国科学院、中国农业科学院、铁道部科学研究院、冶金工业建筑研究总院、石油勘探开发科学研究院、机械工业部机械科学研究院、北京机电研究所、电子工业部第六研究所、邮电部数据通讯研究所和交通部公路科学研究所。通过对这些大学和科研院所的深入调研,基本掌握了被调研对象的科研实力状况、科技成果转化以及创办产业的基本情况。

在全面调研过程中,我们与大学和科研院所主管科研、产业的相关部门的人员进行了直接接触,有的单位是领导亲自接受访谈。以清华大学的调研为例,我和刘向东、张建宁、王文军、孙雍君、吴学峰等先后调研访谈了清华大学科学技术开发部的主任吴荫方、企业集团企管部部长徐东、科研科科长关振宇、校办产业集团总裁、校长助理荣泳霖、紫光集团总裁张本正、科技开发部副主任王九春等。深入了解总结撰写了清华大学科研情况、清华大学校办产业情况、清华大学的主要校办企业情况、清华大学与高科技产业有关的机构等几篇调研报告。1996年7月10日,还组织召开了清华大学、试验区和长城所课题组三方人士参加的研讨会。清华大学的副校长梁尤能、校长助理兼科技处处长冯冠平、企业集团总裁荣泳霖、液晶公司副经理张百泽、企业集团企管部部长徐东,试验区的副主任邵欣平、研究中心主任赵慕兰、创业中心企管部部长李伯浪、外经办主任赵鼎玉、工商所所长边振奇、地税所所长张龙江、开发区企管部部长卢平,长城所的所长王德禄、课题组成员张建宁、孙雍君、栗娜等出席了会议,会议针对清华大学有关科技开发与校办产业问题进行了深入地交流,会议中梁尤能副校长谈了“清华”与“大北京”发展之间的关系,冯冠平处长谈了清华的科技成果如何转化,共同探讨了试验区应为清华做什么。这样一种大面积、深入、开放式的调研和沟通访谈,在试验区的研究历史上是开创性的,取得的一些研究成果和结论也是相当鲜活的。

在调研期间,我们于1996年11月10日召开了“中关村地区大学和科研院所在区域创新过程中的地位和作用”的研讨会,试验区及北京大学、中科院等20几家高校和科研院所的有关专家领导出席了会议,并展开了热烈的讨论,部分与会人士的发言摘编如下:

王思红 试验区的发展离不开改革,更离不开创新

王德禄 中关村及其区域创新能力

乔力 赵慕兰 从试验区办公室的职能看政府在区域创新网络中的作用

程家纲 创新的推动点——政策导向 市场导向 技术导向

苏青 进一步加强高校与地方政府的联系 促进区域经济发展

刘月娥 创新过程和成果转化

樊洪业 创新与社区结构

佟继韬 “突破内部阻力 扩大内部联系”是院所生存和发展的必然趋势

尹文亮 充分发挥部门优势 加速农业科技成果产业化

张建宁 “中关村区域创新能力”课题调研工作小结

陈义龙 加强中关村地区的区域创新网络建设

王缉慈 区域创新网络理论和发展

武文生 用市场经济观点分析中关村的区域优势

栗娜 调整科技资源供需关系,形成持续的区域创新网络

刘志光 发挥区域优势 激发创新能力

理论研究——翻译《网络与全球化》报告第二阶段为理论研究阶段(1996年10月-12月),召开了专家、学者讨论会,选择确定了网路理论作为课题的理论指导,集中人力翻译了《网络与全球化》一书,初步确定了课题的结构,完成了初稿。

《网络与全球化》一书是在英国工程与自然科学研究院(EPSRC)的部分成员所组成的“网络和全球化”顾问小组的工作基础上完成的一部工作报告。它全面地综述了世界上关于网络与全球化研究的大量文献,具有非常高的参考价值。报告以战略的观点总结了全球化问题的来龙去脉;提出全球化必需的几个新生事物——创新,学习型组织,网络、联盟与合作;探讨了从企业层面、双边关系层面、链级层面上的网络研究内容;提出了焦点企业的网络问题、国土和产业网络的研究、区域产业网络、社会网络、科学和政治科学政策网络等的网络问题研究的框架和内容。

我们根据需要组织课题组和有关人员翻译了这份报告。翻译的总策划是我,翻译的主要人员包括北大城环系王缉慈教授、清华大学的高亮华、长城所的孙颖,栗娜、陈义龙、王巍、孔钢铁、张建宁。译稿组协调人是高亮华,由王缉慈负责统稿、校对和审正。《网络与全球化》一书的成功翻译,为我们研究区域创新提供了一个全新的理论支撑,对于此后我们对于中关村乃至中国高技术产业及开发区发展的研究都起着不可估量的重大指导作用。

中关村区域创新课题成果1997年1月-4月是课题成果汇总的第三阶段,完成了课题的主报告(四稿)和四个分报告。《网络与全球化》一书也正式定稿。

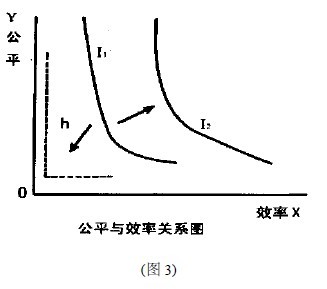

本课题的理论成果主要是将中关村实践与网络理论较好地联系起来。其中,比较重要的是在企业与市场的组织理论当中,找到了网络组织的位置。罗利元在形成主报告的过程中发挥了重要的作用。当课题形成主要成果后,给海淀副区长、管委会主任王效东作了汇报,王效东对研究给予了很大支持,但是听了汇报后感觉理论色彩太浓,很抽象,提出要做通俗化的修改。按照王效东的意见,课题组又花了很长的时间进行讨论,后来形成了主报告。

爱华网

爱华网