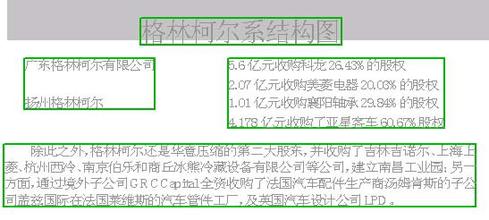

8月9日,郎咸平教授在复旦大学发表了题为《格林柯尔:在“国退民进”的盛宴中狂欢》的演讲,将格林柯尔老总顾雏军收购系列上市公司的方法归纳为“七大板斧”——安营扎寨、乘虚而入、反客为主、投桃报李、洗个大澡、相貌迎人以及借鸡生蛋。随后部分媒体将郎咸平的案例进行了报道,并对顾雏军的格林柯尔再度产生质疑。随后,顾雏军给郎咸平发出律师函,并在香港起诉郎咸平,并威胁要采取“可能采取法律以外的‘必要手段’”。8月16日,郎咸平针对格林柯尔发来律师函一事在北京召开新闻发布会。8月17日,科龙电器整合传播部部长计划在北京召开记者见面会,然而蹊跷的是,后来该部长宁可取消记者会,也不愿向不熟悉的媒体发表意见。随后,战事升级,引发中国经济学界多年没有的状况——关于国有资产是否流失的大讨论。8月28日,“国有资产流失和国有经济发展研讨会”在北京举行。一场改革开放20年来,关于国资走向的讨论由此展开。9月30日,国资委称国有大型企业不宜实施MBO。10月9日,国资委公开征求意见,央企资产流失将法办负责人。10月底,国务院发展研究中心企业研究所和科龙公司在北京举行新闻发布会,会上发表了由国务院发展研究中心企业研究所所写的《科龙20年发展经验与中国企业改革路径》调研报告。该报告对格林柯尔收购科龙给予高度评价,同时国资委高管也对其进行了积极的评价,可以看成是格林科尔的公关反击。

案例模型评价

评估因素(4R模型) 评价得分

缩减力 ★★☆☆☆ 预备力 ★☆☆☆☆ 反应力 ★★★☆☆ 恢复力 ★★★★☆

综合评价 50

卓跃点评

当郎咸平把针对被质疑企业的财务数据分析结果不断向媒体披露,从而造成这些企业在舆论上的被动和股市波动时,对所有被质疑企业而言,一场危机也就来临了。就危机管理而言,当企业被媒体或专家质疑时,它面临三条路:(1)保持沉默,不做回应,静观事态发展。(2)积极和相关利益者进行沟通,披露更多的信息,与行业分析师进行探讨,增强信息的对称性和透明性。(3)高压手段,对行业分析师进行攻击,诉诸法律。而巧的是,在郎咸平针对TCL、海尔、格林柯尔的质疑时,三家企业的反应则正好对应了危机管理的三种态度。可能是因为有德隆在先,当诘难到来时,海尔除了略微解释“持股会”之外,一直保持沉默,不做回应。态度非常明确,把企业搞好了,业绩说明一切。这种态度显然是吸收了当年“海尔斗虫”的经验。毕竟郎是一个学者身份,可以就存在的相关现象进行分析和研究,更有权利在基于公开的信息基础上把研究结果向社会公布。而海尔现在无论在集团积极上市,还是内部改革改制方面都处于关键时期,不允许有半点闪失。TCL除了合资引出的债务问题之外,似乎是一身轻松,毕竟改制成功了,而且集团也整体上市了,根基稳。于是采取“迂回战术”,跟郎咸平、机构投资者、媒体积极地进行沟通,减少信息的不对称所带来的问题。针对郎咸平的质疑可谓“士可杀,不可辱”,又是起诉,又是谩骂,又是召开新闻发布会试图“反扑”,反而给人心虚的感觉。然而,应对仓促,缺少策略,甚至不少被当做笑柄的应对“丑闻”被媒体曝光,可谓是最大失败。也许是顾雏军幡然醒悟,最近可比前段时间沉默许多,同时更讲求策略与谋略,明白了什么时候该说话,如何跟媒体沟通,通过什么方式表达自己的声音。

爱华网

爱华网