——与FDI对全国工资水平影响力的比较分析

[内容摘要]本文利用中国1992-2003年的数据以及中国江苏地区1993-2003年的数据对外商直接投资(FDI)对平均工资水平的影响力进行了经验研究,发现FDI因素对江苏工资水平具有正的效应,而其对全国的工资水平则产生了负效应。而且研究发现,FDI对工资水平的影响力很小,而对工资水平影响最大的因素是前期的价格水平增长率。对中国和江苏的实证研究都表证明了这一点。具体来说,滞后1期的价格水平增长率对工资水平有正的影响;滞后2期则表现出了负的影响,且前者的影响力要大于后者。本文给出了对于实证所得结果的经济解释并对江苏和全国的实证结果进行了比较分析。

[关键词] FDI 投资集中地区 熟练劳动 惯性

一、 引言

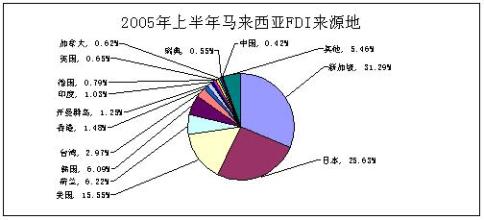

二十世纪九十年代以来,随着改革开放进程的加快,中国的经济基本面持续向好,对外资的吸引力不断增强,外商直接投资(FDI)在中国的规模日益扩大。自1993年以来,中国引进外资已经连续十多年位居世界第二,发展中国家第一。FDI已经成为中国经济中不可或缺的一部分,它对整个中国的经济都产生了巨大的影响,包括产业结构,国际贸易,技术管理水平,人民就业等。本文则主要从FDI对工资水平产生的影响这一角度出发,通过简单的建模实证分析,探讨在江苏这样的FDI相对集中地区,FDI对当地的工资水平影响到底有多大,并通过与FDI对全国工资水平的影响进行比较分析,给出一些合理的经济解释和政策建议。

二、 文献综述

关于FDI对东道国工资水平的影响问题,一向都是国内外学者争论的热点。外商投资企业给予其工人的工资相对国内企业比较高已经为大家所接受。而外商投资企业给工人高工资会不会使得国内企业也相应提高其工人的工资水平,从而致使FDI对东道国的总体工资水平产生正的影响?对于这一个问题,目前研究得很多,而且不同的学者对不同的国家和地区进行研究所得出的结论也不同:Aitken和Lipsey(1996)通过对墨西哥和委内瑞拉进行实证研究得出FDI不存在“工资溢出”效应.Driffield(1996)通过对英国的实证研究,Aitken(1996)通过对美国的研究,Lipsey和Sjoholm(2001)对印度尼西亚,Ruane和Udur(2003)对爱尔兰的制造业的研究又表明了外资企业提供的高工资确实对上述四国的总体工资水平产生了正的“溢出效应”,即提高了总体工资水平;Feenstra和Hanson(1997)认为FDI对特定地区的大量流动,会对该地区的劳动市场产生巨大的影响,但如果FDI的流入在全国范围内均匀分配,其对劳动市场的影响就会因为其他的因素而变的不明显.而Gulia(2001)对东欧国家的研究结果表明,利用外资对保加利亚、罗马尼亚两国国内工资水平产生了负的影响。

开始有越来越多的学者开始研究中国的情形。李雪辉、许罗丹(2002)通过对深圳、东莞和珠海的实证研究,发现FDI通过提高当地熟练劳动的工资水平,可以提高我国外资集中地区的工资水平。Chen和Chang(1995)的研究发现FDI加剧了地区经济发展的不平衡和地区间工资分配的不平等。Gordon和Li(1999)研究发现在中国存在熟练工人流入外资企业的现象,且外资企业的生产率普遍要高于国内的企业。Zhao(2001)分析了中国劳动力市场分割和劳动力流动成本高的特点,并认为即使FDI没有带来熟练的技术,由于对劳动力流动成本的补偿性工资,熟练工人的相对工资也可能提高.Park和Song(2003)通过对我国六个城市的调查,发现工资水平的差异主要是来自于劳动力的特征和地区差异。

三、 建立模型

本文以Cobb-Douglass生产函数为理论前提,建立理论模型和进行实证分析。假设Q为总产量,W为一个地区的工资水平,P为某地区产品的平均价格水平,L为劳动数量,K为资本数量,E为技术水平。根据C-D生产函数方程:

QQ/LOCALS~1/Temp/msoclip1/01/clip_image001.wmz">

根据新古典经济学“工资等于劳动的边际产出”原理,可得:

对上式两边取对数,得到:

对上式进行微分,得到:

……………(*)

资本数量K中包含了本国资本和外国资本。为了简化分析,我们不妨假设所有的本国资本都是同质的,所有的外国资本也是同质的,可以将总资本看成是本国资本和外国资本的加权平均,即。其中分别表示总资本、本国资本和外国资本,是本国资本在总资本中的权重。对两边取对数再微分,得到:

将上式代入(*)式,最终得到:

其中为工资水平增长率,为价格水平增长率,为本国资本投入的增长率,为外国直接投资的增长率,是劳动投入的增长率,为生产技术增长率。另外,a、b、c、d、e即是我们所要估计的参数,它们分别表示各要素的增长率对工资水平增长率的贡献程度。

四、实证分析

1、 FDI对江苏省工资水平的影响力的实证研究

我们首先使用江苏省的有关数据对上述模型进行经验证明。我们采用1994-2003年江苏地区的时间序列数据,数据资料全部来自于2000-2004年的《江苏统计年鉴》并已经经过换算。其中W代表江苏省职工平均工资年增长率,P代表江苏省的商品零售价格年增长率,I代表江苏地区全社会固定资产投资额年增长率,FDI为江苏省实际利用的外商直接投资年增长率,L为江苏省在职职工人数的年增长绿率,E为江苏省普通高等学校毕业生数的年增长率,以上各项均为环比增长率。我们以W、P、I、FDI、L、E来分别代表模型中的工资水平增长率()价格水平增长率(),本国资本投入的增长率(),外国直接投资的增长率(),劳动投入的增长率(),生产技术增长率()。

整理得到如下的数据表:

说明:由于江苏省1993-1997年高校毕业生数数据难以收集,而全国高校毕业生数据易得,故江苏省高校毕业生年增长率(E)一栏的数据全部取全国高校毕业生年增长率数据。(笔者通过1998-2003年江苏和全国的高校毕业生率数据的比较发现二者年增长率大致相似)

根据经验,对于t期来说,一般滞后期的价格水平增长率(P)才会对t期的工资增长率(W)产生影响,这并不难理解。因为从价格水平发生改变到其作用于工人工资水平这中间有一段反应时间,二者不具有同时性。对于价格水平的变化,国家、企业和工人三方都无法得知当期价格的变动到底是短期的波动,即过段时间仍会恢复还是将长期地维持在现有水平上甚至继续朝着同样的方向变动。所以人们短时间内不会要求提高工资,国家和企业也不可能对工资水平进行即时的调整。鉴于以上原因,我们将使用滞后期的价格水平增长率来对当期的工资水平增长率进行回归分析。具体将采用滞后一期的价格水平增长率P(-1)和滞后二期的价格水平增长率P(-2)。重新整理数据,得到P(-1)和P(-2)列表如下:

根据前面推导出的实证模型,我们以W为被解释变量,P(-1)、P(-2)、I、FDI、L、E为解释变量,利用OLS最小二乘法进行回归分析:

表1 江苏平均工资增长率多元回归分析(解释变量:P(-1)、P(-2)、I、FDI、L、E)

说明:*,**,***分别表示t统计量或F统计量在10%,5%,1%的水平上显著(下同)。

在上述多元回归分析中发现I、FDI、L、E的回归系数都不显著,考虑删除I和L这两个t值最小的解释变量,以W为被解释变量,P(-1)、P(-2)、FDI、E为解释变量重新进行回归分析:

表2 江苏平均工资增长率多元回归分析(解释变量:P(-1)、P(-2)、FDI、E)

经过第二次回归分析后仍然有一个解释变量E不显著,去除变量E再一次进行回归:

表3 江苏平均工资增长率多元回归分析(解释变量:P(-1)、P(-2)、FDI)

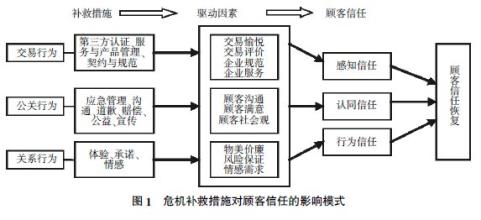

由此可得,W=12.59+1.17P(-1)-0.97P(-2)+0.12FDI 。由图1可知,模拟的效果较好(下图中WF表示依据1993-2003年的相关数据,由上述回归方程求得的W估计值),特别是在1994年以后。当期的工资增长率主要受前一期和前二期的价格水平增长率以及当期的外商直接投资增长率的影响。可以大致推断,在江苏省,外商直接投资每增长1%,全省的工资水平就增长0.12%左右。江苏省外商直接投资的增长对全省的工资水平影响较弱,其影响比为100:12,而前两期的价格水平对工资增长率影响较大。江苏的外国直接投资之所以会对全省的工资水平产生了“正效应”,很可能是外商直接投资企业与本地企业争夺人才资源的结果。外商投资企业为了吸引人才,提供了较高的工资,而本地企业为了留住人才,势必也要提高工资水平,从而提升了整体的工资水平。另一方面,外资企业工作人员的高工资现象产生了“示范效应”,本地的相关企业职工主观上也会有向他们“看齐”的愿望,从而要求提高工资水平。

图1 对江苏回归的模拟效果折线图

2、 FDI对中国工资水平影响力的实证研究

我们将使用同样的方法来研究FDI对整个中国地区工资水平的影响力.我们所使用的数据全部来自于2000-2004《中国统计年鉴》,并已经经过换算。

根据前面推导出的实证模型,我们以W为被解释变量,P(-1)、P(-2)、I、FDI、L、E为解释变量,利用OLS最小二乘法进行回归分析得到:

表4 全国平均工资增长率多元回归分析(解释变量:P(-1)、P(-2)、I、FDI、L、E)

说明:*,**,***分别表示t统计量或F统计量在10%,5%,1%的水平上显著(下同)。

考虑到职工人数增长率(L)不显著,去除L后再次进行回归分析得到了如下较好的回归结果:

表5 全国平均工资增长率多元回归分析(解释变量:P(-1)、P(-2)、I、FDI、E)

由上可得,W=10.78+1.12P(-1)-1.02P(-2)+0.40I-0.08FDI-17.81E 。由下图可知,模拟的效果非常好(下图中WF表示依据1992-2003年的相关数据,由上述回归方程求得的W估计值)。根据回归后的结果,可以认为在中国外商直接投资每增长1个百分点,全国的平均工资水平就会下降大约0.08个百分点。FDI的增长对整个中国工资水平产生了“负效应”,这与江苏的情况截然相反。

图2 对全国回归的模拟效果折线图

五、 基于上述实证结果,对中国和江苏情况的比较分析和相关理论解释

1、 在中国和江苏,FDI对工资水平影响力的比较

整个中国地区FDI对职工工资水平的影响力100:(-8),而在江苏省FDI对职工工资水平的影响力是100:12。对于整个中国地区来说,FDI对职工工资水平产生了“负影响”;而江苏省FDI对职工工资水平却产生了“正影响”。原因在于江苏是中国的一个经济大省,投资环境好,对外资的吸引力强,一向都是中国国内的一个投资集中地区,所以按照Feenstra和Hanson(1997)的理论,FDI应该对江苏职工平均工资水平产生正向影响,对江苏的实证检验也很好地证明了这一点。相对于江苏来说,整个中国地区的投资则变得不集中。2003年,全国的外商直接投资额占全社会固定资产投资的7.7%左右,远远小于江苏23.7%的比例。虽然中国吸引外资总额连续十几年都名列世界前矛,但也要看到国内各地吸引外能力很不平衡,如长三角、珠三角地区引资能力很强而西部地区较弱。相对江苏来说,整个中国地区就是一个不折不扣的FDI非集中地区,所以FDI对工资水平的拉动作用就被“稀释”了,如果FDI对一部分投资集中地区工资水平的拉动作用还不足以抵消其它地区工资水平的下降,这样就可能产生前面对中国进行实证研究的那种结果,即FDI前的回归系数是负值的情况。

上述是从FDI集中度的差别的角度来分析实证研究中所产生的迥异结果,而笔者认为还有一种可能的原因,即是从江苏和全国的职工结构差别的角度来解释实证结果。首先,中国是一个劳动力充裕的国家,劳动力供给可以视为是无限的,因此劳动力市场是一个买方市场。另外,FDI企业所需要的是大量的熟练劳动者,而事实上这类熟练劳动者正是我国比较稀缺的,大部分的劳动者所能提供的都是非熟练劳动。FDI大大提高了当地熟练劳动者的工资水平,而作为非熟练劳动者,由于其劳动能力上与熟练劳动者存在着差距,再加上中国非熟练劳动力供给很充裕,所以他们没有任何优势可言,更不用说提高工资了。FDI实际上是拉大了两类劳动的工资水平差异,加大了两极分化。所以面对FDI的增加,一部分人(占少数的熟练劳动者)的工资水平普遍有较大的提高;而另一部分人(占多数的非熟练劳动供给者)的工资水平可能并没有提高,甚至有些还会下降,因为劳动力市场是买方市场。具体来说,江苏由于经济发达等种种原因,导致了熟练劳动(包括知识型、技术型等人才)的大量流入,故江苏的熟练劳动含量(即熟练劳动量/劳动总量)要高于全国平均水平。江苏FDI的增长提高了这部分熟练劳动供给者的工资水平,而非熟练劳动供给者的工资水平可能并未有改善;对于全国来说,同样如此。差距在于江苏的熟练劳动含量高,而全国相对低,那么FDI必定使江苏较多比例(相对全国来说)的熟练劳动职工提高了工资水平,从而FDI对江苏整体工资水平的拉动作用要明显高于全国。同样,对于全国来说,虽然FDI也使得一小部分人的工资水平提高了,但占绝大多数的非熟练劳动者并未从中得到好处,有些行业的从业人员工资水平甚至下降了,FDI对工资水平的提升只是在少数人的身上得到了体现,这远不足以拉动整体平均工资水平的提高,整体工资水平反而可能由于一部分非熟练劳动者的工资水平下降而受到影响,所以最终产生了负作用。以上分析的原因还能很好的解释为什么FDI对工资水平的影响力很小这一问题:正是由于中国熟练劳动相对较少,而非熟练劳动相对较多。FDI只是对熟练劳动的工资产生作用,而熟练劳动在所有劳动中占的比例较小,所以综合来看,FDI对整体工资水平的影响力极其有限,实证发现表示FDI对工资水平影响力的回归系数(取其绝对值)江苏地区是0.12,全国是0.08,都比较小。

2、 对实证结果中前期价格水平增长率P(-1)和P(-2)前回归系数的经济解释

无论是对江苏的实证分析还是对全国的实证分析,其结果都表明,对当期工资水平影响力最大的是前一期和前二期的价格水平增长率P(-1)和P(-2),二者的回归系数都大于1或接近于1。而且P(-1)前的系数大于P(-2)前的回归系数,即P(-1)对工资水平的影响力要大于P(-2)的影响力,这一结果非常合理。因为工资的一项主要作用是维持日常生活需要,所以工资水平必然要对物价的波动(这里是指较长期性的,而非短期的经常性波动)作出响应。无论是国家、企业还是职工本人,在对未来价格可能的变动趋势作出预期,或是对工资水平作调整决策时,当然会给予最近期的价格水平变动情况以最大的决策权重,所以在实证结果中P(-1)的影响力大于P(-2)是合乎实际的。

另外,注意到P(-1)前的系数为正值,而P(-2)前的系数为负值,这又如何去理解?我们不妨对P(-1)和P(-2)赋值,列举出以下八种可能的情况。以“+”表示价格水平增长率是正值(即价格水平相比上年上升了),以“-”表示价格水平增长率是负值(即价格水平相比上年下降了),以“小”和“大”表示价格水平增长率的绝对值数值的相对大小。(如:P(-1)是“+小”,P(-2)是“-大”,即表示前一期的价格水平增长率是正值而前二期的价格水平增长率P(-2)是负值,而且 < )。

表6 各种情况下P(-1)和P(-2)对工资增长率W产生的影响(根据前面得出的回归方程)

上表清楚地表明了在所有可能的8种情况下,工资增长率W如何随P(-1)和P(-2)变化。对于情况1,前二期价格水平增长幅度较小,而前一期的价格水平增长较大,根据前面回归所得的结果,推得它们的共同作用是使W为“+”,即工资水平较上期也会增长。对于情况2,前二期价格水平增长幅度较大,而前一期的价格水平增长较小,根据前面回归所得的结果,推得它们的共同作用是使W可能为“-”,即工资水平较上期下降,也可能为“+很小”,即工资水平虽然仍然是上升,但已经是“强弩之末”,上升幅度很有限。以上都是征对P(-1)和P(-2)可能的不同取值,根据回归方程推导得出的W的情况,这又是否合理呢?笔者认为是合理的。对上述8种情况一一分析,可以发现推得的工资增长率W符合P(-1)和P(-2)的惯性趋势。具体来说,当P(-1)是“+小”而P(-2)是“+大”时,人们一般都会预期到当期价格水平会维持这一趋势,继续上升,所以工资水平也要求相应上升,为“+”;当P(-1)是“+大”,P(-2)是“+小”时,人们一般都会预期到当期价格水平也会维持这一趋势,向下调,有可能下调到“+很小”的水平上或是下调到“-”的水平上,同时工资水平作出响应,也会有此两种可能。实际上,P(-1)和P(-2)是通过如下途径来影响工资水平变动的:t-1和t-2期的价格水平增长率P(-1)和P(-2)t期价格水平的预期走势t期工资水平。我们对全国和江苏的实证结果都证明了这一点,即当期整体工资水平的变动趋势与前两期价格变动所表现出的趋势是一致的,这也是合理的,符合人预期的一贯思维,即认为趋势会延续,趋势有惯性。

六、 结论

通过以上对全国和江苏地区FDI对平均工资水平影响力的实证研究和比较分析,可以发现,FDI对工资水平的影响力较弱,并没有起到明显的促进作用。而要想让FDI对全国整体的工资水平提高产生较大的推进作用,有两点必须转变:一是要逐渐消除地区间的贫富差距,使得各个地区平衡发展。我们从对江苏省和全国进行实证研究的结果中FDI对工资水平影响程度的差异就可以清楚地看到这一点,在某个地区内发展越是不平衡,FDI对整体工资水平的影响力就越弱。二是要努力改进我国的劳动力结构,提高熟练劳动力占总劳动力的比例。随着经济的发展和FDI的不断增多,对熟练劳动力的需求也越来越大。只有加紧改进我国的劳动力结构,提高熟练劳动力数量,才能维持经济的发展和FDI的不断涌入,才能从根本上提高我国职工的整体工资水平。另外,通过分析我们得出前期的价格水平增长率的大小对工资水平的影响力较大,可以把工资水平的变动看成是对价格水平变动的适应性调整。所以要想提高人民的整体生活水平,仅仅依靠提高人民的工资水平还是不够的,还要稳定价格水平。如果工资水平仅是对价格水平作出的适应性调整,而真实工资水平并没有提高,那么即使名义工资水平上升得再高,它对人民实际生活水平的改善也不起多大作用。

[参考文献]

1、 杨泽文、杨全发:《FDI对中国实际工资水平的影响》,《世界经济》(J),2004年12月

2、 赖明勇、包群、阳小晓:《外商直接投资的吸引能力:理论及中国的实证研究》,《上海经济研究》(J),2002年第六期

3、 李雪辉、许罗丹:《FDI对外资集中地区工资水平影响的实证研究》,《南开经济研究》(J),2002年第二期

4、 Aitken,B.J. and Harrison,A.E “Do Domestic Firms Benefit from Direct Foreign Investment? Evidence from Venezuela.” American Economic Review,1999.

5、 Feenstra,R.C. and Hanson,G.H. “Foreign Direct Investment and Relative Wages: Evidence from Mexico’s maquiladoras”. Journal of International Economics , 1997(42)

6、 Lipsey,R.E. “Home and Host Country Effects of FDI.” NBER Working Paper, NO.8299,2002.

7、 Zhao,Y. “Foreign Direct Investment and Relative Wages: The Case of China.” China Economic Review, 2001.

爱华网

爱华网