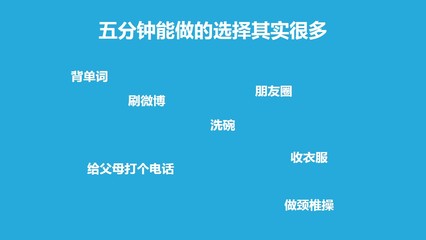

在这个时代,资讯已经太多了,他不想自己的心被填得满满当当的,留一点空间,“神和灵感才会眷顾”。 最近,APP制作之风盛行。生产商开发的各种APP软件,在广告语中宣称最大的好处就是“能够将你的碎片时间充分利用”。比如在你等车时、坐电梯时,甚至在餐厅等位时。想当初,微博出现时,有人认为里程碑式的意义就在于将人们的碎片化时间充分利用。 以前,可能还有无用时刻。比如没有微博和QQ时,你等车就得专心等车;你过马路时就得专心过马路。现在,人人都太忙了,恨不得24小时将自己的时间填得满满当当的。让我们看一个现代人的典型一天的24小时安排吧: 早上6点钟起床,先刷一遍微博,管他有没有人关注自己,先秀一秀自己的生活再说。自己的微博折腾完了,顺便再将李开复类似的大V转发一下。 到办公室后,去洗手间里,也得带着手机一边如厕一边看新闻,免得漏掉了某只股票上涨信息。 中午去饭厅,一边等着服务员上菜,一边摇微信,搭讪一下附近的陌生美妞。 晚上睡觉前,再刷几次微博,顺便和微信上的好友倾诉一下自己的小心思、小感伤,然后才依依不舍地晚安——梦里,还有微信和微博吗?

我们的生活就是这样,越来越被填得满满当当的。这到底是好事还是坏事? 在我看来,人们变得更忙碌了,悠闲的时间更少了;看似没有浪费的时间少了,实则无价值的时间多了;看似更有效率了,实则更没有创意和突破了;看似时间利用得越来越有用了,实则越来越没用了。 什么时候,享受发呆被价值论者开始批判,至于科技的迅猛发展,更是让发呆成了一种奢望。 但很多灵感和创意,往往不是迸发于有用时间,恰恰相反,产生于无用时间。比如世界史上许多伟大的发明,都是在某个伟人发呆的瞬间顿悟,就像阿基米德在洗澡时发呆发现了阿基米德定律,就像牛顿在苹果树下发呆时发现了地球引力一样。 佛教的坐禅更是说明了这一点。 坐禅者大概都有过类似的体验:身子一动不动地坐着,双手轻放腿间,双眼微微闭上。什么也不想,静静地坐着,就是不关注有用和效率,但是往往美妙的体验来临了:能量一点点来到身体上,思维好像更漫流化,人和世界有了更深的连接,思维变得更清晰而敏锐。 谁说无用就没用?无用是不是恰好是更大的有用?而所谓的被科技商们鼓吹的有用,有时恰好是无用呢? 作家唐师僧曾说,他家里从不摆电视。他觉得这个时代,自己接受的资讯已经太多了,他不想自己的心被填得满满当当的,留一点空间,“神和灵感才会眷顾”。 所以,在这样的一个科学技术、人际交往等都在让我们远离所谓无用的时候,在我们的碎片化时间被各种所谓有用的事情侵占的时候,我们需要清空有用论,享受一些无用时间。 我们需要发呆,需要偶尔的无所事事。我们需要离开科技,需要坐在草地上,看满天的星斗,听虫鸣,欣赏月光和微风吹过树影的声音。

爱华网

爱华网