系列专题:《探讨为人从商之道:商道如水》

在回程的路上,我们问司机缘由,他狡黠地一笑:“嘿嘿!我不过是造成了他们两个人的竞争局面,所以我们就省了50块钱。”我们大笑。我突然产生一个想法,就对大家说:“如果后来的老乡同先来的老乡沟通,结成联盟伙伴,然后还是按60块钱开价。而我们呢,天都快黑了,也就只好接受了。这样,两个老乡就可以一人赚到30块钱啦!”大家又笑起来。一个客户说:“就你的歪点子多。” 上面的例子可以说明这样一个问题:两个老乡实际上就是面临着“竞争”还是“竞合”的选择。当然,客户说我的想法是“歪点子”,在当时也是很合理的,因为上个世纪九十年代初的中国,竞争是压倒一切的商战模式,竞合模式无人去关注。如果现在我再提出类似的想法,估计大家就不会认为是“歪点子”了,因为那实在是个“正点子”。 多一些“合”的精神,少一些“争”的成分,天空会更加晴朗。 张瑞敏在一次国际会议上谈到,在互联网时代,企业和企业之间的墙要推倒。企业之间不再仅仅是单纯竞争对手的关系,因为在互联网时代,没有一个企业可以消灭或打倒所有竞争对手,也没有一个企业可以满足所有市场上消费者的所有需求。他认为,横向联合应该是一种不错的选择。大家在市场上可能都是竞争对手,但现在联合在一起,不仅是竞争的关系,更重要的是合作的关系。这是一种竞合的关系。他举例说,现在海尔与三洋联合起来是互换市场资源,这种合作最后会达到双赢的目的。 在沃尔玛的早期阶段,实力强大的供应商如宝洁(P$G)公司是很强硬的,当沃尔玛强大之后,并没有反过来对宝洁“示威”,而是与宝洁结成伙伴关系。它告诉宝洁,我们可以共享沃尔玛的电子信息来改善双方的业绩,结果获得双赢。 1999年,蒙牛作为一家新兴的公司进入中国乳业市场。在营销过程中,蒙牛没有像一般企业那样,去拼命打压竞争对手,而是投入巨资,以公益广告的形式向消费者传递呼和浩特作为“中国乳都”的积极信息和理念。它的广告中既有自己的重要对手伊利,也有众多其他竞争对手。结果如何呢?这种商业行为促使内蒙古的整体乳业迅猛发展,建立了呼和浩特作为“中国乳都”的地位,蒙牛也借“中国乳都”的独特概念和优势迅速崛起,最终与伊利比肩而立。 在牛根生的办公室,挂着一张“竞争队友”战略分布图。牛根生说,竞争伙伴不能称之为“对手”,应该称之为“竞争队友”。以伊利为例,我们不希望伊利有问题,因为草原乳业是一块牌子,蒙牛、伊利各占一半。虽然我们都有各自的品牌,但我们还有一个共有品牌“内蒙古草原牌”和“呼和浩特市乳都牌”。伊利在上海A股表现好,我们在香港的红筹股也会表现好;反之亦然。蒙牛和伊利的目标是共同把草原乳业做大,因此蒙牛和伊利,是休戚相关的。

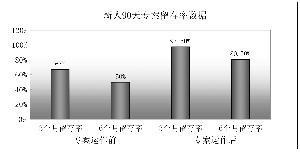

蒙牛集团副总裁孙先红曾谈到蒙牛“共存”的竞争概念。他说,从全球范围看,一个地区有两家企业快速成长,实际上最终的结果是两家企业都发展。拿国内的企业来说,深圳的华为和中兴,青岛的海尔、海信,呼和浩特的蒙牛、伊利,国外如美国的可口可乐和百事可乐,都没有说因为谁竞争了,就把谁给弄下去了。实际上有一个竞争对手,就像跑步似的,有一个在前面跑,一个在后面追,他总是有一个目标,你争我夺,跑得会更快。让你一个人跑的时候,你会发现速度不会有两个人时跑得快。在企业管理里面,设定一些竞争目标,一些竞争对手,实际上是竞争“多赢”,这种“多赢”不仅仅限于两个竞争对手,还有这种行业、社会和消费者。因为竞争把暴利排除了,让消费者得到了实惠,产品品质提高了,价格反倒下来了,竞争的结果是服务提高了。 所以,从社会意义上讲,“共存”竞争实际上是一种深层次的“竞合”关系。 这时,“竞合”对企业的意义,实际就是对手互相间的促进和推动作用。牛根生曾谈到过一个例子很形象。他说:“德国是弹丸之地,比我们内蒙古还小,但它产生了5个世界级的名牌汽车公司。有一年,一个记者问‘奔驰’的老总,奔驰车为什么飞速进步,风靡世界?‘奔驰’老总回答说‘因为宝马将我们撵得太紧了’。记者转而问‘宝马’老总同一个问题,‘宝马’老总回答说‘因为奔驰跑得太快了’。” 这让我想到中央电视台“小崔说事儿”的一期节目。记得那期节目谈的是两个外国人沿着红军长征的路线长途旅行的事情。两个老外讲,有一段路程,红军当初只用了一天就走完了,我们用了两天也没走完,所以红军实在是太伟大了。这时,崔永元露出一脸坏笑说:那是后面没有人拿枪追你们。如果后面有人拿枪追着,你们再试试?

爱华网

爱华网