都江堰工程被公认为是水利工程史上利用自然之力的完美典范,因为工程位置的得天独厚而成为“唯一留存、以无坝引水为特征的宏大水利工程”,“唯一”就意味着世界上目前没有第二个与此类似的工程,从历史知未来——未来也不太可能有类似的工程出现,这不免让人顿生失落。

扭转失落情绪的有效方法是改变引起失落情绪的事实,除非我找到在其它江河修筑类似工程的可能性。为了对我的失落情绪负责,于是我就想,也许在其它一些江河上也可以实现跟都江堰类似的工程吧?带着这一丝美好的愿望,我开始有意无意寻找那一丝可能。

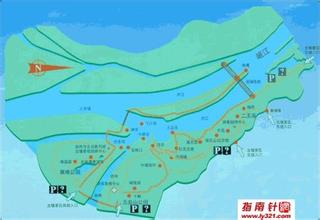

就在2007年8月的某一天上午,当我对着都江堰鸟瞰图傻傻地看了一上午的某个时刻,我猛然拍了一下自己的大腿,吓着了在一旁独自玩耍的儿子。

我解开了都江堰工程的千古之谜!

谜底揭开后,我们可以在很多江河上修筑与都江堰类似的工程,如果您是一位有志向的水利工程专家或者管理专家,您有必要跟我一道去揭开这个谜底。

第一次对都江堰工程感兴趣,是因为看了模式语言管理专家张西振在新浪博客上的一篇文章http://blog.sina.com.cn/s/blog_48a511fa0100041p.html,他从管理借鉴的角度,认为都江堰工程是“利用自然之力的完美典范”,管理应顺应各种力量而为之,而不是象筑坝那样横加干涉,文中提到这样的观点(有删减):

尤其鱼嘴的存在意义,在于发挥分汊河流的分水分沙作用,如冬、春枯水季节,岷江水位较低,河流主流线多靠近河谷凹岸流去,分水堤将约十分之六的江水流入内江,十分之四的江水流入外江,保证了灌区的用水量,简称“四六分水”;夏、秋洪水季节,岷江水位相对升高,河流主流线相对变直,大部分江水流向凸岸,故分水堤又将十分之六的江水排入外江,十分之四的江水注入内江。显然,这是李冰掌握了分汊口即江心洲(金刚堤)和洲头(鱼嘴)的分水分沙特点,又利用了内江具有平面弯道环流泄水特性,创造的科学分水方法。”

飞沙堰建在西南端,内江水受到虎头岩的撞击自然形成涡流,这股涡流径直向西南方向(现在的飞沙堰位置)流去,多余洪流和泥沙也随之泄入外江,可见这位置正是保证内江洪流和泥沙排泄的最佳方向和位置,因此,决定在金刚堤南端修建飞沙堰。

李冰利用了河流动力均衡原理而巧妙设计了都江堰工程。

从管理角度来解读都江堰,我们会看到一种有机秩序:依赖于其中的一个过程帮助延续另一个过程,作用力和过程使系统保持自身持续不断的运演,而不产生致使其破裂的多余的力。

都江堰顺流纵卧在岷江中,只以鱼嘴的尖头对着来水,不与水流正面对抗,除了要对鱼嘴部分及其它迎水部分定期修复外,并无溃决之忧。而它的分水功能,更减缓了洪水的冲击。泥沙淤积是水利的大敌,都江堰则充分利用自然之力排除沙石。渠首分流处,内江处于凹岸,外江处于凸岸,弯道使表层水流向凹岸,底层水流向凸岸,随着洪水冲下来的沙石,大部分随着底层水冲向外江。水流入内江之后,虎头岩的弯道“支水向南”,把剩下的泥沙逼向飞沙堰排走。还有部分泥沙,则依靠离堆对洪水的顶托和宝瓶口的束水作用,造成横向旋流,将泥沙旋到飞沙堰、人字堤排走。这种自我维系的系统避免了强制秩序的固有缺陷,能够自我保持、自我协调的,通过自己的内部结构保持自身的活力,是一个自稳定、自适应系统,因而具有内在生命力。

假如由现代人来建都江堰,很可能建成一个大坝。由于泥沙较多,中国水坝平均寿命只有50年,在泥沙较少的美国,水坝平均寿命也不过300年。“堰”和“坝”的区别,实际上是两种管理思想的区别:

“堰”是纵的,它顺水而建,意味着对水的因势利导,在达到引水目的的同时,并不违背水的自然本性;“坝”是横的,给人的感觉就是蛮横霸道(“坝”的繁体字就是“壩”),意味着对水力的强硬抗衡,对水流的强力阻遏,是人与自然的迎面撞击,体现着强制秩序,它内力没有得到疏解,必须不断依靠外力来维持,并且不断的产生内在冲突,其应力不断积聚,一旦溃决,所带来的灾难往往是难以估量的。

受这篇文章的启发,管理如果能做到都江堰工程这样该有多好——人们在设计的规则系统中自然行事,各种力在其中自然地起作用。由着张西振老师的指引,我进入了模式语言管理的研究领域,模式语言管理理论认为:

企业管理系统是一个模式系统,一个企业的特征由最核心的模式(序模式)决定。

那么在都江堰工程的模式系统中,其核心模式(序模式)是什么?

“结构决定结果”。力场结构与结果之间的关系称为“规律”,为了获得更大效用而利用“规律”的设计称为“规则”,“规则”是产生更高价值的源泉。

激流遇见大的阻碍,会产生回漩,这是规律。在都江堰,把内江水引向山崖,在山崖边上凿个口子,利用山崖分离出来的小部分(离堆)阻挡激流以形成回漩,这是“规则”;回漩之力会把泥沙“漩”向一个方向,这是规律。在都江堰,顺着泥沙的方向建成飞沙堰,这是“规则”。

鱼嘴把岷江水一分为二,这是规则,那么这一规则利用的规律是什么呢?

水往低处流!

利用“水往低处流”这一自然规律的“分水规则”是都江堰的核心模式吗?

如果是,都江堰的功用就由它决定!

再仔细看都江堰鸟瞰图,都江堰工程只不过运用了二次“分水规则”而已!

鱼嘴把岷江水一分为二,实现了第一次分水;宝瓶口在内江边上开了个口子,实现了第二次分水。

在任何一条江河上开渠引水,渠水的流量都会比江河中的流量稳定,如果第一次开渠获得的流量不够稳定,那么就把渠水还给江河(飞沙堰就是这样的工程),再在渠道旁开渠,再开的渠道与第一次开渠相比,其流量更稳定,都江堰工程就是运用了两次开渠的方法,获得了宝瓶口的理想稳定流量。

如果第二次开渠获的流量还不够稳定,您可以再把渠道引向江河,在第二渠旁进行第三次开渠,直到满意为止。随着流量的逐步稳定,泥沙量也逐步减少。

都江堰的确利用了河道弯曲的地理环境,解决了排沙问题,但与分水规则相比,只是次要的模式。

掌握了分水模式以后,您可以在很多江河上修筑与都江堰类似的工程,因为大多数江河都有高于灌溉区的河段,这以足以运用分水模式象都江堰一样修筑水利工程了。

如果您想验证分水模式的有效性,我建议您做一个多次分水的模型(三次以上),采用自来水作为水源,反复调节水流量,看看能否在最小的渠中获得稳定的流量。

回过头来,我们可以这样猜测李冰修筑都江堰的过程:

李冰最初的工程思路也许仅仅是开渠引水而已,在岷江旁开了一个渠,也就是今天看到的内江。

但内江水给成都平原带来灌溉功效的同时,也带来了洪水灾害。于是李冰来到附近的道家圣地青城山问道,道士以“道法自然”给予启示,认为李冰开渠违反了自然规律,当然会带来灾害,建议他不要违背自然的意志,还是把内江水还给岷江吧,于是李冰心灰意冷地在飞沙堰的位置,准备把内江水通通还给岷江。可开挖工程还没完成,由于什么事给耽误了,搁置了一段时间以后,惊人地发现,当内江水还给岷江一部分以后,内江却获得了比较理想的流量,于是反复调整这一工程(如今的飞沙堰),最后获得了理想的流量,避免了成都平原的洪水灾害。

以上只是猜测,毫无根据,您大可当作戏说吧。我也没有低估古人智慧的意思,只是认定这样一个理儿——没有什么设计是可以一次到位就能完美无缺的,正如任何软件都要通过测试一样,需要通过测试反复修正,都江堰工程是这样,管理系统设计也是这样,管理系统如果不具备自适应能力和自更新能力,将很难体现出长期价值。

李冰当初也许并不知道“多次分水能获得稳定流量”的规则,但我猜他后来也许知道,但没有记载下来,我也不知道水利工程学里有没有相关的“知识”,如果没有,就算我的一贡献吧;如果有,则当做我的一次自娱自乐。

本人长期探索“模式语言管理”理论在“管理系统优化”领域的具体应用,如果您对管理系统的“自适应”和“自完善”感兴趣,欢迎共同探讨。

爱华网

爱华网