目前我国经济的突出问题是什么?普遍共识是:增长下行压力加大,主要表现在外需萎缩导致出口急剧放慢。而成本上升,效益下滑又影响到企业投资意愿,进而制约了居民的普遍消费意愿。

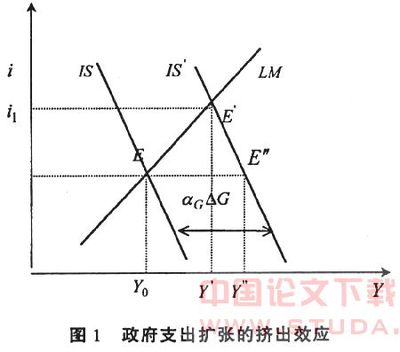

在这句普遍的共识中,我们可以看到,作为经济增长三大动力源的投资、出口和消费都正遭遇着前所未有的压力。 那么,除了增强信心,在具体政策措施方面是否也有同样共识呢?从不同渠道得到的信息可以印证另一个“共识”,那就是外需萎缩不可避免情况下,今后一段时期,需要加大投资力度来对冲不利影响,要让积极财政政策发挥主要作用,研究机构提出要让财政刺激“有足够力度”甚至要保持相当的赤字规模。 应该说,在特定时期,积极财政政策有着相当的积极作用,因为政府对公共事业增加投入能够改善投资环境,使民营投资成本下降,而财政资金完善医疗养老,则有助于私人形成良好预期,从而增加消费。 十年前,在成功解决通胀压力和外部金融危机影响之后,同样是为防止经济步入不景气,政府加大了扩张性财政政策的力度,避免了国民经济增长大幅度下滑的不良后果。此后数年,这一政策每年拉动经济增长达到1.5至2个百分点,较为成功地帮助中国经济顺利克服内外考验,并于2002年起再次迈入持续扩张景气周期。 但是,财政政策,特别是积极的财政政策效果是诸多因素的综合决定的,虽然有改善投资环境,改善消费预期等正面作用,但更也有对民间投资的“挤出效应”,进而抑制民本经济的发展,减少经济的内生积极因素。 事实上,理论界对“挤出效应”的发生机制有两种解释,一种是财政支出扩张引起利率上升进而抑制民间支出,特别是民间投资。另一种解释是政府向公众借款引起政府和民间部门在资金上的竞争,减少了对民间部门的资金供应。 仔细研究各种公开的政策建议,都涉及到以上两种发生机制。尽管有经济学家否则“挤出效应”的存在,但在实践中仍可以从民企订单以及投资的收缩中看到这种效应的真实存在。尤其是,如果政府将用国债所凑集的资金用于弥补财政赤字时,引发争夺资金的效应就会更加明显。 从目前情况而言,值得欣慰的或许是,和十年前相比,财政政策的实施环境发生了一些变化,如扩大增值税转型范围可鼓励企业增加投资,加大强农惠农可以增加竞争性行业市场需求、而支持中小企业发展则在利率方面对冲掉部分“挤出效应”。尽管如此,对冲影响不等于没有影响,如何让一项政策趋利避害仍是值得决策者慎重考虑的长久命题。

爱华网

爱华网