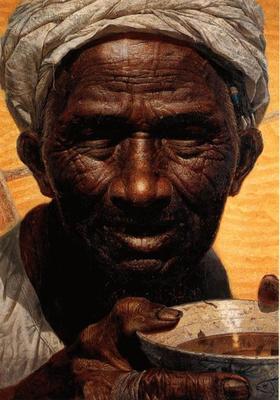

卫生部副部长朱庆生11月5日在国务院新闻办公室的新闻发布会上说,至今中国农村有一半的农民因经济原因看不起病(新华社北京11月5日电《三湘都市报》2004-11-06/7版)。在多个学术场合,本人声明了底层中国农民生存生态的“三困”——“贫困”(经济资源不充分)、“病困”(健康资源不充分)、“心困”(精神资源不充分),而且三者之间呈现线性健康函数的因果关联,这足以让整个社会发人深省。 当下中西部欠发达地区农民的“病困”主要表现在三个方面:一是“看不起病”,一年收入不能支付大病住院费用,因看不起病我国中西部农民死于家中的比例高达60~80%;二是“看不了病”,有些地方因为距离医院较远,交通不便、基础设施不力,因而出现了不少“不得以与病魔抗争的生动个案”;三是“看不好病”,许多地方的乡村医生和乡镇医院的医疗设施与技术水平令人不敢恭维,从而导致乡镇医院、乡村医生与患病农民之间的医疗信任度阻隔。当然,在这当中,经济因素成为了重要的健康要素,健康因素也成为了阻碍农民致富的重要因源,“因贫致病”和“因病致贫”使得“贫困”与“病困”成为了一对建设全面小康社会和和谐社会的残疾型孪生兄妹。来自《中国统计年鉴》和《中国卫生统计年鉴2004年》的数据表明,2003年我国农村居民家庭人均纯收入为2622.2元,而农村居民的平均住院费用则为2236元。这就是说,假如一个农民生了大病,一年的现金收入尚不足以支付一次住院的费用。 于是,更多上了年纪的农民怀恋起20世纪50~70年代基于中国国情独创并令国际社会称道的赤脚医生与医疗合作制度来。那种简单包扎、小病小医的医疗方式虽说简陋,但因流动性强、覆盖面广(达90%左右)而被广为称赞。在当前转型社会型态下,我们重新采用传统的赤脚医生与合作医疗制度显然是不可能的,但政府在建构新的医疗卫生制度时可以从赤脚医生制度当中借鉴一些经验。基于此,当前政府的健康政策制定和实施必须注意如下方面:第一,开展农村健康知识普及教育;第二,增加政府对农村基层公共卫生的支出;第三,推行免费的预防性服务;第四,实行大病或重病保险;第五,扩大合作医疗基金统筹面,加强基金管理;第六,筹建慈善基金并启动非牟利体系;第七,建立农村急救反应系统;第八,鼓励不同所有制形式的医疗机构参与农村医疗卫生事业建设;第九,加强对乡村医生的业务管理和基层医药管理。但我们有必要指出的是,政府的公共管理职能“不是去办医院,而是保护消费者”。

当城市中的居民在较为普遍地享受着医疗卫生、就业帮助、交通通讯、教育优待等国家所提供的公共服务和福利时,以土地为生存技术和生活保障的农民处于与其身份地位相称的无助的自然状态。他们在忍受着收入分配不平等状况的同时,也享受着服务分配不公正的待遇。因此,公共资源的合理配置与公共服务的公平供给是推动社会全面发展的制度平台,也是解决三农问题和农村医疗卫生服务的机制引擎。

爱华网

爱华网