系列专题:《非正式财政与中国历史弈局:亚财政》

李慈铭还嘲笑一位清苦自厉的官员李用清,说他“惟耐苦恶衣食”,是土老冒,不懂生活,“生长僻县,世为农氓,本不知有人世甘美享用也”;李用清徒步而行,不坐车轿,则被他讥笑为“捷足善走”。(光绪十一年六月十三日日记)李慈铭显然认为自己不是那种小地方出来的乡下人,知道什么是“人世甘美享用”,也乐于“人世甘美享用”,因此他不以节俭为美德,反以为耻。这样的生活态度,在帝国的官场大有市场。一旦侧身为官,他们便自觉地追求“甘美享用”,以区别于那种“世为农氓”的人。而工资不够用,则可以典当,也可以借贷,但不能委屈了自己,更不能玷污了自己的身份。所以京官的“十分刻苦”是不同于民间生活的“十分刻苦”的,他们的“穷”与民间的“穷”是两种穷法。

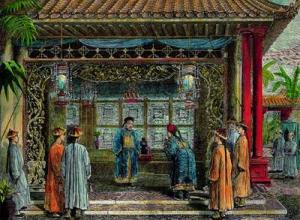

京官的生活,几乎是日日聚宴。清人张宸的《平圃遗稿》说,京官聚宴习以为常,“若不赴席、不宴客,即不列于人数”。也就是说,别人请客你不能不去,别人请客你也不能不回请,否则你就不是圈子里的人,自绝于广大的人民群众。李慈铭本年的日记也充分说明了京官几乎每天聚宴的生活。李慈铭因为不喜交往,他的朋友圈子并不大,但已是你请我我请你,除了生病,几乎没有闲着的时候。这方面的花费,仅仅是支付各个酒店的饭钱就达到160两,而一次的饭钱不过二三两,这意味着李慈铭自己请客达到七八十次,差不多是五天一次。如果是五六位朋友互相请客,那么就是每天都要在饭店吃一顿饭,每天都要下馆子。这就是中国官场生活的特点,所谓饭菜基本不弄。 此前十年的光绪三年,李慈铭曾经因为弟弟去世而大为悲痛。他认为弟弟是因饥寒而死,自己对此负有责任,离别七载,自己寄给弟弟的钱还不到10两银子,而自己在京城的“酒食声色之费”,一年至少也不下百两银子。〔1〕历年关于此项花费的统计数据证明李慈铭这句话完全属实。聚宴再加上听戏、犒赏等项费用,花费的确不少,最多的一年(光绪十一年)竟然高达681.8两。〔2〕就在请来请去“习以为常”的日子中,银子像流水一般花掉了。家乡的弟弟因为饥寒而死去,自己却在京城每天喝酒听戏,李慈铭虽然偶有良心发现而悲伤悔恨的时候,但在绝大多数情况下他已经不会思考自己这样生活是否应该的问题了,因为他已融入了京官的生活圈子。 京官哭穷是明清时代一个突出的社会现象,但是从李慈铭的例子可以明显看出京官的穷是一种消费结构性的穷,与老百姓没有饭吃的穷不是一回事。一边哭穷,一边过着追逐酒食声色的阔日子,这就是帝国京官的典型生活。 五、京官突围 京官既有自己的生活圈子,这个圈子又形成了自己的习气和作派,而维持这样的生活习气和作派,俸禄又肯定是不够用的,这就要求京官们开动脑筋,想出突围的办法。办法可以有以下几种:一是外任,二是办差,三是接受外官礼银,四是贪污受贿。贪污受贿属于典型腐败,这里姑且不论,我们只说其他几种非典型腐败方式。 外任,就是干脆不当京官了,地方上油水多,清代京官希望外放的情况非常普遍。不过外任的机会也很有限,如果这条路走不通,那么可以降低要求,比如办差。 办差有几种情况,一种是皇上特命办案专差,称为“钦差”或“案差”;另一种是与考试有关系的,称为“试差”;还有一种是特别任命去地方主持教育工作,称为“学差”。 “钦差”到地方办案,有时是直接调查地方官员的贪污腐败行为,其调查报告对地方官员的升降荣辱直接相关,地方上对于这种中央调查组都敬畏有加,奉承巴结唯恐不及,接待上一般都大大超标,致送“站规”、“门包”,离开时一般都会致送“程仪”(路费)。“程仪”数量可观。嘉庆年间的广兴,第一次到山东办差,不知道地方行情,只收了二千两银子,心里还有点不安;此后他到河南办差几次,因为已经了解情况,所以第一次收到为数不多的公送盘费(路费)的时候非常不高兴,第二次、第三次当地官员不敢惹钦差生气,共送程仪二万两,才打发了他。(广兴事见清宫档案及《清仁宗实录》卷二○六)

爱华网

爱华网