在保密和公开之间,很多问题并没有厘清,一些基本和重要的共识并没有达成。

撰稿·汪伟(记者)

《政府信息公开条例》(下称《条例》)将于5月1日起实施,国民热望,认为这是中国迈向法治的重要一步。 现实苦涩而反讽。4月27日新华社报道,安徽阜阳3月以来已有789名儿童感染肠道病毒EV71,19人经全力抢救无效死亡,目前仍在医院住院治疗和留院观察204例。两个月来,恐慌一直弥漫在这个城市,关于传染性怪病的短信在市民之间流传已久。这种情形,对我们来说,其实一点也不陌生:这简直就是SARS前期的社会气氛的翻版。然而,劫难没有警醒世人——至少没有警醒某些地方政府,就在恐慌中的人们期盼政府能够发布真实、权威的信息来消除愈演愈烈的恐慌时,当地政府却“辟谣”说:仅有“几名”婴幼儿因患春季呼吸道疾病相继夭折,且这几例病没有相互传染联系。 幼儿园门口已经贴上预防手足口病的通告,幼儿园和医院却接到了政府打的“招呼”,不允许对市民和媒体谈论病情。4月27日公布的信息是迟到的。疫情已经发生了近两个月,已经死亡19人。姗姗来迟的信息和之前无异于谎言的“辟谣”,都没有给防治疫情争取必要而宝贵的时间。 在SARS爆发5年之后,在《信息公开条例》正式实施几天之前,又是疫情,又是“沉默与谎言”——有媒体因此质问,当地政府“行政良心”何在——其实,能够有效约束政府的,从来只能是法治,而不是良心。 法治的根本精神是使政府的行为受到法律的约束。《条例》要求,政府必须公开它所掌握的信息,满足公众的知情权,以便于了解和监督政府的行为。这里面体现出来的,就是法治的精神。要贯彻这种精神,第一步就是信息公开。 公开,这是必需的 政府为什么必需公开信息?说起来原因很简单:国民纳税,是为了获得公共服务,政府存在的目的,就是要为国民提供这些服务。政府为此调动各种资源,做出种种决定,国民有必要监督它的决定是否正确。政府的决策和施政,总的来说,都是以它获得的信息作为依据的。这些信息必须公开,我们才有可能去评判政府的决策是否科学,有没有很好地衡量各方的利益,会不会导致浪费,尤其是政府有没有借此谋利。 但是真要政府公开信息,却并不简单。现代政府的决策和施政已经变成了一件非常复杂的事情,一些信息短期内不便公开,尤其是在外交和军事领域;还有一些信息政府不愿意公开,公众却不知道理由何在。保密还是公开,就这样成了一个问题。 从经验来看,许多并不涉及国家安全、商业机密和个人隐私的领域,政府也常常不愿意公开某些信息。个中原因可能有很多,但万变不离其宗,那就是这些信息威胁到了政府的信誉或者利益。 为了防止这种情况发生,世界上大多数国家都出台了法律,强制政府向民众公开它所掌握的信息。以美国为例,最早要求政府公开信息的法规,可以追溯到两百年前。换句话说,美国建国不久,就已经将信息公开作为政府的法定义务。当然,哪些信息应该公开,哪些信息可以不公开,早先政府有很大的自由裁量权。到了1966年,美国又通过了《信息自由法》,大大削弱了政府的这一权力。这个法案规定,美国公众有权向联邦政府机关索取任何材料,而政府机关有义务对公众的请求做出决定。如果政府机关拒绝公众的请求,它必须说明理由。同时,申请人可以据此向该机关行政首长提起复议,如果复议请求被拒绝,申请人可以向法院提起司法审查,一旦开始诉讼程序,政府机关负举证责任。 《信息自由法》明确了美国政府掌握的信息必须以“公开为原则,不公开为例外”,也就是说,只要法律没有明确禁止不能公开的政务信息,就一律必须公开。如果政府拒不公开,可以借助司法,强制其公开。鉴于信息公开已经成了法治的前提,在这个问题上,几乎所有的法治国家,都采取了和美国相同的原则。中国也不例外。北京大学法学院教授姜明安说,《政府信息公开条例》的精神,同样是政府信息应以“公开为原则,不公开为例外”。

道路漫长曲折 《政府信息公开条例》从1999年动议到实施,花了近10年时间。仅从立法时间看,10年并不算长,但从立法的迫切性来看,这10年中,由于信息公开不及时或者不充分,我们吃了很多的苦头,做了很多无谓的牺牲,公众要求政府公开信息的呼声与日俱增。 这种呼声在2003年SARS期间达到了顶峰。“流言止于公开”这句话正是那时流行开来的。疫情发生后政府已经初步掌握了疫情信息,并且开始动员防疫部门和医疗机构应对,但是却拒不公开它掌握的信息。政府有所作为,人们却不了解这样做的原因是什么,目的是什么,做得对不对。不管隐瞒这些信息的初衷是什么,隐瞒都导致了很坏的后果,引发了猜测和恐慌。这终于导致了时任卫生部长张文康和时任北京市长孟学农被免职。 孟学农曾在新市长记者见面会上说,“新一届政府一定要做一个敢于负责任的政府,透明的政府”。他被免职后,一家媒体感慨说:“岂料3个月后,他就为不透明负了责任。”

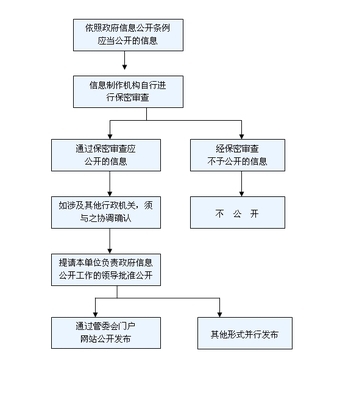

疫情中的信息饥渴表明,政府手上掌握的信息,直接影响着公众的个人生活,只有公开这些信息,人们才能合理地安排自己的生活。有时候,公开还是隐瞒,竟然是生死攸关的差别。政府掌握的资源要超过任何个人和社会机构,在获得信息方面有巨大的优势。这些优势如果能为公众的福利服务,是国民之福。反之,就是对社会资源的巨大浪费,就是政府的失职与渎职。经过SARS,经过生与死的教训,这一点日渐在全社会取得了共识。 考验公开原则 每年的全国“两会”上,中央政府都要向全国人大提交上一年的财政决算报告和当年的财政预算报告。政府向纳税人解释“去年的钱花到哪里去了”和“今年的钱要怎么花”,本来应该成为信息公开和监督政府的最佳范例。但目前的决算和预算报告,实在不足以作为信息公开的表率。著名财政学专家、上海财经大学教授蒋洪今年“两会”期间接受《新民周刊》采访时自嘲地说,研究财政,如同拿一把手电筒在隧道里穿行,公开的信息就像电筒的微光,根本不足以让我们看清楚财政开支的现实。 要打造一个阳光政府,仅靠《条例》显然远远不足。学者们寄望于《条例》,又担心《条例》的力量有限。蒋洪等不少学者接受采访时,对《条例》实施后的实际效果都有疑虑。 以《条例》第14条为例,这条规定说,政府公开信息之前,应依照《保密法》和其他法律、法规和行政规定对拟公开的信息进行审查。如果政府感到不能确定,应当上报主管部门或者同级保密工作部门确定。尽管中国人民大学教授莫于川认为,第14条应该理解为行政协助机制而不是保密审查机制,但对很多学者来说,《条例》实施效果,很大程度上就取决于《保密法》对保密性质和范围的界定。 而目前《保密法》对应该保密的信息的认定,中国社科院法学所研究员周汉华曾遗憾地说,存在“标准过严、范围过宽”。 姜明安认为,《保密法》和《档案法》都是上世纪制定的,有些规定与政务信息公开原则有冲突。不对这些法规进行修改,《条例》的实施就可能遇到难以克服的障碍。 《保密法》是1989年开始实施的。1998年,有关部门开始酝酿对这部法规进行修改,首先提出来探讨的问题就是如何处理保密与信息公开之间的关系。10年过去了,《政府信息公开条例》实施在即,《保密法》的修改仍然没有完成,可见,在保密和公开之间,很多问题并没有厘清,一些基本和重要的共识并没有达成。 “公开是原则,不公开是例外”能否落到实处,仍然面临着考验。《条例》实施之后,如果国民认为政府没有履行信息公开的义务,可以据此提起诉讼——行政不作为之处,司法将实施救济。这也许是《条例》能够带来的最现实的改变。

爱华网

爱华网