中国文学还没有定出自己的道路,连作家自己都不是太清楚他们要走向何方。我认为技巧不是最重要的,最重要的是他们还没有找到自己的声音。

撰稿·河西(记者)

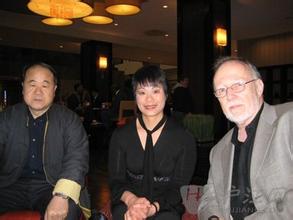

葛浩文很和蔼,普通话比顾彬更标准一些,总是有问必答。 3月16日早晨,在威斯汀大饭店见到这位享誉世界的汉学家时,他热情地招呼记者坐下,然后开始滔滔不绝地讲述他和中国作家乃至中国的缘分。 葛浩文这次来中国是为了他翻译的《狼图腾》英文版的中国首发式。他对记者说,虽然他以前从未读过姜戎的作品,但是一读之下就欲罢不能。“一年多以前,‘企鹅’给我寄了一本。我已经看了一点点有关它的评论,但没有看到原著。书寄到后几个星期我就决定了,翻!那时还没有看完,我就先不看完,直接翻译,因为翻译的过程就是阅读的过程。而且这样的小说,在未读完之前翻译,我会觉得一切都是未知数,都很新鲜。当杨克看到美丽的天鹅湖时,我就回忆起我小时候,同样的公园,同样的美丽,我翻译的时候就会带上我自己的感情色彩。” 葛浩文原名HowardGoldblatt,是地地道道的美国人,现任印第安那州圣母大学的“讲座教授”。他和中国确实是有些缘分的,是他将莫言、苏童、阿来、毕飞宇和王朔的小说翻译成英文,让这些遥远东方的作家为西方文学界所了解。这位被夏志清教授称之为“中国现当代文学首席翻译家”的美国老先生对于中国文学自然有他的一番见地。

既来之则安之 河西:您是在美国学的中文吗? 葛浩文:不是,最早是在60年代的台湾。我学中文一共经历了三个地方,一个是台湾(地区)、一个是美国、一个是哈尔滨,因此我说话有点南腔北调。 河西:当时怎么会去台湾的? 葛浩文:是当兵去的,那是越战刚刚开始的时候。我说我已经大学毕业了,还要当个兵哥儿,还是去海上当个军官比较安全一点。后来不知怎么的,我给派到了台北的协防司令部。 河西:那怎么会开始学中文的呢? 葛浩文:因为人在那儿,既来之则安之。周围人说的那些话,我听了觉得很有趣。我原来觉得中文太难了,怕是学不会,但是一学就会一点。我耳朵还行,再加上中文和音乐有点像,四个声调。一开始我学的是台湾(地区)“国语”,是他们的标准,和大陆有些不同。回到美国后,我也无一技之长,就会一点中文,所以就进了研究院做研究生。毕业后开始做文学研究,研究萧红、萧军,我要向美国汉学界介绍他们,就翻译了一部分作品。翻译我做得还可以。我的时间和精力一步步就向那个方向转移了,写的评论渐少,翻译渐多。 河西:柳无忌先生是您老师吗? 葛浩文:是,他是印第安那州立大学的教授。我硕士毕业后,很多学院愿意收我继续读博士,可是学的都是古典文学,什么《诗经》、《楚辞》之类的,我想不要那么古老。柳先生的专业是元剧和古典小说,我翻的一部分《西游记》就是因为跟他念书。我对他说,“我想更现代化一些”。他就说,“你来做吧,我不是专家,但我能认出好东西,你写得好,我也能认出它是好的”。后来很有意思,我发现两个让他很感动也很惊讶的事情。一个是我发现他的姐姐柳无非和柳无垢编过一本日战时期的辞典,把一些关于日本人的不太好听的词语都收在里面,柳先生并不知道这件事,我在香港买了一本送给他,他很惊讶,也很感动。第二,柳先生的父亲柳亚子先生和萧红是有很多来往的,他们不仅认识,而且萧红生病的时候,柳亚子曾经跑去看她,我就拿出证据来给他看,他说,“我们之间是有缘分的,你做的工作和我父亲也有关系”。我的老师在三四年前已经过世了。 为萧红走遍了东北大地 河西:听说柳无垢和萧红也是朋友。 葛浩文:对,没错。不过这是我后来才知道的。我读到萧红的作品就喜欢上了她。很难得的,看到一本《呼兰河传》。当时中国的东西很难看到,不要说在美国,就是在中国也看不到萧红的书,所以连哈尔滨人以前也不怎么知道萧红。是我发现的,我“发掘”了她,当然现在环境好转了,中国内地学者所掌握的资料比我多得多。但那时情况不同,我的《萧红评传》是最早的萧红传记。《呼兰河传》这部小说写得实在漂亮,虽然轻描淡写,但是把环境和人都写活了,很难得。 河西:第一次读到《呼兰河传》是在什么时候? 葛浩文:那是1970或1971年在美国图书馆偶然读到的。印第安那州立大学图书馆的中国藏书浩如烟海,我却随手将它抽在手中,没读几页,我就为它深深着迷。哈尔滨我是在1981年去的。那一年我第一次去北京,萧军、舒群、罗烽、冯牧、萧乾等等都来到了王府井烤鸭店,我差不多要昏倒了,读了这么多年他们的作品,终于在北京见到他们真人了。我就问,哈尔滨我可以去吗?他们说不行,还没有开放。我说还没有开放我就不可以去吗?后来他们同意了,有一个作协的陪同。下了飞机,一看到哈尔滨三个字时,我就热泪纵横。我没有想到,我会真的来到这里。然后我又得寸进尺地问:萧红生长的呼兰河镇可以去吗?他们说绝对不可以。可是,那么偏僻的地方我居然去了,有的时候车要往前开都开不了,因为那里的人都没有看到过洋人。我去看她家,看她读过的小学,收获太大太大。我在哈尔滨呆了一年,做伪满时期的中国文学的研究,得到了一笔钱,是中国政府和美国政府资助的。 河西:您翻译过老舍和巴金的小说吗? 葛浩文:老舍暂时还没有。老舍的《骆驼祥子》是我下一部再下一部要翻译的作品,已经有三个英译本,但是三个我都不满意。一个是外文出版社杨宪益手下的人翻的,翻得太死了。另一个翻译是1945年时有人翻的,老舍原著的结尾是个悲剧,但是他把小说翻成了喜剧。原来小说里的虎妞已经死了,英文版里虎妞不仅活着,还高高兴兴地跑起来,说以后我们要怎么怎么生活。哎呀,他把老舍的意思完全给歪曲了。第三个是个中文底子差的人在夏威夷翻译的,问题太多。老舍我很佩服他,我来翻可能会做得稍微好一点。 巴金,我和一个学生合译了他的《第四病室》。我的这个学生的父亲是老记者孔罗荪,巴金是他干爸,他对巴金比较熟悉。我们赶在巴金过世前翻译出了书。 河西:说到中国文学在美国的引介,不能不提夏志清先生。他的《中国现代小说史》与中国大陆一段时间内的文学评价完全不同,当然,书中也推崇了一些左翼的作家,比如张天翼、吴组缃、师陀等等,但是并未引起太大的关注,这是什么原因? 葛浩文:夏志清在耶鲁读的都是维多利亚时代的英国文学。所以他的趣味也都在于此。他本来是一个右翼分子,所以萧军之类的左翼作家,都被他一笔抹杀。他觉得他们写不出什么好东西。萧红也是,看了我的翻译后他才说自己错了。当然写《中国现代小说史》的时候,他有了一些转变,但是他所推崇的左翼作家,也必定是亚于张爱玲的,居于张爱玲之下的,这主要是夏志清本身的问题。 莫言让我坐不住 河西:王朔的小说中有许多京腔的词语,这些富有地方色彩的文字对您的翻译有没有构成困难?听说您还写信问他这些词的意思。 葛浩文:其实他的小说的难处不在这里,而在于他调皮的态度比较难表现出来。北京土话我问他就行了。我举个例子,1981年,在北京,我去友谊商店买烟,问一个年纪挺大的营业员:“劳驾,有没有曲灯?”他大吃一惊,他问:“你怎么知道曲灯的?”曲灯又叫“取灯儿”,就是火柴。我说我看老舍的小说知道的。现在恐怕没有多少人知道了。他很殷勤地给我点烟,对我刮目相看。 河西:莫言是您翻译得比较集中的一个当代作家,您怎么会关注到他的? 葛浩文:我有一个在香港科技大学的朋友,有一年,他给我寄了一份刊物,登着莫言的《天堂蒜薹之歌》,他说这是应该注意的。我就开始看,我很惊讶,莫言能有这样的热情来写这样一部小说,其中,既有恨,又有爱。我说我一定要翻。我就写信转给莫言。莫言回信说他很高兴我能翻译他的著作。后来,我到了台北,有一天在朋友家休息。我问他,有什么好书吗?他说有一个大陆作家写的书叫《红高粱》。我拿来看了起来,没看多少,我就坐不住了,我决定《天堂蒜薹之歌》暂时放弃,先翻这部作品。这绝对是一个突破。我马上跟莫言说,《天堂蒜薹之歌》是很了不起,但是这本书恐怕更值得我做。我翻译莫言的第二本就是《天堂蒜薹之歌》、第三本是《酒国》、第四本《丰乳肥臀》、第五本短篇小说集、第六本是刚刚出版不久的《生死疲劳》。 我买了一本《生死疲劳》的英译本,这本书是我翻译的,但是我还是买了一本,以示对作者的看重。美国的情况是这样,如果不是像Amazon这样的大书店,一些小书店可能就进两本书,看两个星期内卖不卖得掉,卖不掉他们就退货,这就完了。所以我一定要去买一本,就表示已经有人在关注这本书,那天,也凑巧,一个科罗拉多州立大学的朋友来问我,近期有什么好书?我就向他推荐这一本,他一看不错,也买了一本,口口相传。 找到自己的声音 河西:在美国,大陆小说卖得比较好的好像也就一万册? 葛浩文:一万册算是畅销了。《红高粱》那天我查了一下,已经发行到两万册左右了,但是已经印了十几年,能够到两万册,我们就很高兴了。希望这本《狼图腾》是个突破。 河西:翻译小说在美国影响大吗? 葛浩文:影响不大,20年前不要说中国文学,就是中国本身影响也不大。当时中国也不是朋友,也不是敌人,我们买的玩具就是中国制造的,如此而已;但现在不一样了,因为奥运会,因为世博会,中国的影响力正在越来越显现出来,也包括文学、电影方面的影响力。我相信再过5年,中国文学的地位会超过日本。因为现在我们知道的日本作家很少,只有两个名气大一些,一个是诺贝尔文学奖得主大江健三郎,另一位是村上春树,而且一般的美国读者连大江健三郎也不一定知道。村上的作品一发表就会在大刊物上发表对他的评论。 《纽约时报》的书评版上有一篇评价《尘埃落定》的文章,作者是美国最有名的书评家,很尖锐的一个人,他说这是一部杰作。莫言《丰乳肥臀》的书评发在《华盛顿邮报》十分显要的位置。 河西:在美国,哈金的书比较畅销,当然他直接用英文来写作,但是他的问题是有人说他的英文里有很重的汉语味道,您怎么看? 葛浩文:你说的就是我的想法了。我记得哈金在艾莫理大学任教时,忽然给我来了一封信,说很高兴看 到我的一本翻译,他说他看到的中国文学都是翻译,不是原文。后来他得了奖,名气大了,调到波士顿大学后人也忙,我们联系就少了。 我给《中国日报》写过一篇文章,谈的是小说的开头。中国小说为什么没有特别惊人的开头?让人一见之下就想要一口气读下去的?像哈金的“某某每年回到故乡就要和他太太离婚”,那句话多精彩啊,看到这句话你怎么能不看下去呢? 但是现在他遇到一个困境,离开中国已经20年了,对中国不是很了解,他对中国的认同会越来越远。可是他毕竟是个在美国生活的中国人,如果用英文写美国华侨的故事,已经有谭恩美等好几个人在写了,他并没有什么优势。人们对他的新书已经有一些不怎么好的评价了,我看了几个书评,不是太好。他今后怎么发展,是个很大的问题。不是钱的问题,他的收入应该也够了吧。波士顿的教职是固定的,但是他要写什么是他需要好好考虑的。 河西:前不久德国汉学家顾彬对中国作家的批评引起一些争议,您对当代中国作家作品怎么看? 葛浩文:中国作家还是太注重传统,历史对中国人来说太重要了(当然也有像莫言这样来反思历史的)。第二是故乡,故乡太重要了,一定要写故乡。还有就是风格,开头就写在什么地方发生了什么事,发现了什么东西,还不够实验性。有的实验文学呢,则只是跟着拉美走,比如魔幻小说。中国文学还没有定出自己的道路,连作家自己都不是太清楚他们要走向何方。我认为技巧不是最重要的,最重要的是他们还没有找到自己的声音。

爱华网

爱华网