2007年,中国经济延续了此前已持续7年之久的快速增长态势,工业生产、固定资产投资、消费、对外贸易和财政收入增幅均达两位数,但商品市场价格上涨压力日益广泛、加大,结构性物价上涨存在转变为全面通货膨胀的风险,资产市场的飞跃在发挥了积极作用的同时其副作用和风险也日益显现,宏观经济运行可能走向过热。

2007年1-11月,中国全国规模以上工业企业增加值同比增长18.5%,11月份工业企业产品销售率为98.06%,同比提高0.24个百分点,主要产品产量均明显增长。在此期间,城镇固定资产投资同比增长26.8%,累计社会消费品零售总额同比增长16.4%,进出口贸易额同比增长23.6%。经济的快速增长带动财政收入水涨船高,2007年前11个月财政收入达4.82万亿元,同比增长33.5%,预计全年全国财政收入将超过5.1万亿元,同比增长31%左右。前三个季度合计,GDP初步核算数为16.6万亿元,同比增长11.5%。至此,在始于2000年的新中国成立以来第10轮周期中,中国经济已经连续8年平稳较快地运行在8%至11%左右的适度增长区间内,与以往每个周期的上升阶段通常不过一两年相比,经济上升阶段大大延长。然而,2007年中国经济的天空上绝非万里晴空,通货膨胀的阴云正日趋浓厚。11月份CPI(消费价格指数)同比上涨6.9%,比10月份提高0.4个百分点,比上年同期提高5个百分点,为1997年以来新高。其中,食品价格堪称2007年通货膨胀的“元凶首恶”:11月份,食品价格上涨拉动CPI上涨6个百分点,对CPI上涨的贡献度高达86.4%。居住类则是通货膨胀压力的第二大来源,其对CPI上涨的贡献度为11.5%。食品、居住两项合计,贡献了CPI上涨的97.9%。价格上涨并不仅仅局限于货物市场,资产市场价格上涨更甚。以中国证监会2005年4月29日发布《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》启动股权分置改革试点工作为起点,中国股市经历了自身发展历史上前所未有、在全世界也属奇观的急速膨胀,令世人为之目眩。就市值而言,从2005年7月28日到2007年8月9日,短短两年,沪深两市总市值便从3万亿元猛增到21.14万亿元,增长约6.6倍,股市市值对GDP比例从2005年的不足18%突破了100%。到2007年12月24日,沪深两市A股市值已达31.59万亿元,而2007年前三季度GDP初步核算数为16.6万亿元,折算相当于全年GDP为22.14万亿元,A股市值对年化GDP比例为142.70%,超过了日本、德国2006年末该项指标(分别为109.8%和56.5%),高于发达国家130%的平均水平,与美国、英国2006年末该项指标相去不远(分别为148.3%和159.8%)。在世界证交所市值增幅排行榜上,沪深两市连续遥遥领先;中国股市市值5年前不过是亚洲新兴市场第四,今天已经跃居世界第四。就指数而言,上证综指2005年底不过1161点,2007年10月19日攀上6124.04点的历史高位,不足两年便上涨427%。上涨之快,不仅远远超过国内投资者当初的预期,甚至也超过了1985至1989年间日本泡沫经济高潮时期股指上升速度,当时日经指数同样是上涨4倍左右,而花费的时间是4年。

另外一个快速上涨且规模较大的资产市场是房地产市场。2004年以来,全国商品房价格年均涨幅已经连续4年超过10%,累计涨幅超过60%。其中,2007年11月份全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨10.5%。

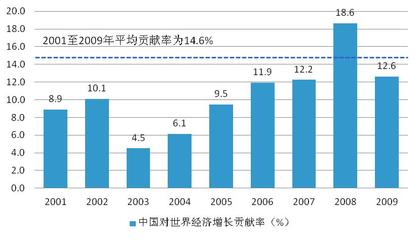

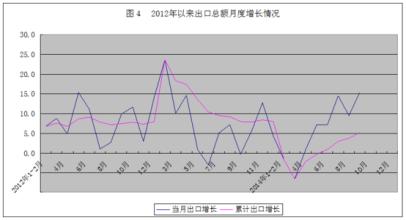

在2007年的基础上,2008年中国经济面临的不确定性主要是以下几点:启动国内消费需求的成效,能否有效遏制通货膨胀,资产市场能否软着陆,以及国际经济环境对中国出口的影响。而在这个经济全球化的时代,作为全世界贸易依存度最高的大国,中国经济在2007年的表现(无论是优是劣)和2008年的不确定性很多都源于国境之外,探索其解决之道相应也必须着眼于国际。在商品市场,石油等大量进口的基础产品价格本来就与国际市场同步,就是多年维持净出口的粮食产品,其价格上涨也是源于国际粮食价格高涨吸引粮食出口激增,进而拉动国内食品价格上涨的。在国际市场粮价快速上涨的吸引下,2007年我国粮食产品出口激增而进口锐减。鉴于全球主要粮食储备水平大幅度降低,小麦储备今年减少11%,仅够世界人口12周消费(2001至2005年间该项指标为18周),为1980年以来最低,玉米储备仅够6周之用,世界市场粮价上涨压力仍然相当大。相应地,2008年中国食品价格乃至整个CPI上涨的压力也相当大。在资产市场上,中国资产市场膨胀的直接推动力量是近乎泛滥的货币供给,过多的货币追逐过少的资产。当前举世争说的“流动性过剩”,在中国体现得最为鲜明。中国货币供给的本质还是中国国民储蓄,但其实现的渠道却带有鲜明的外部输入特征。自上世纪90年代以来,来自经常项目和资本项目双顺差的外汇占款就已经成为中国基础货币投放主渠道,近年来,这一特征有增无减。在2005、2006年中国贸易顺差分别高达1020亿美元和1775亿美元、2007年前10个月又上升到2126亿美元的背景下,中国资产市场狂飙突进,实不足为奇。从国家经济发展战略的角度来看,推动资产市场一定程度的膨胀是合理的,因为此举不仅能够吸收过多的流动性,而且能够大幅度提高中国资产和居民收入的名义水平,避免外国廉价收购中国货物、服务和优质资产,甚至直接使得中国上市公司在企业并购市场上转守为攻。

曾几何时,中国金融机构还仅仅是西方同行收购股权的对象;短短两年之内,中信证券收购贝尔斯登、平安收购富通两笔交易便震动了西方主流金融界,更不用说中国金融机构在新兴市场的一系列收购行动了。然而,自从证券市场问世以来,贪婪推动股市跃上惊人的高度,然后难以为继而发生价格雪崩,这样的好戏已经上演过无数次,中国的这一轮牛市也未必没有这样的风险。尽管中国的贸易顺差明年还不至于逆转,美联储为应对次级按揭危机而启动降息周期更有加剧世界流动性过剩之效,这些对中国资产市场都是支持因素;但回顾历史,在日本泡沫经济破灭后的90年代,日本的贸易收支始终是顺差,日本的货币供给始终极度宽松,但日本股市、房地产等资产市场仍然萎靡不振足足10年之久。有鉴于此,我们不宜过分乐观,而应当多考虑如何推动资产市场软着陆。即使不考虑遭遇日本泡沫经济破灭的风险,资产市场飞速膨胀的其他副作用我们也万不可掉以轻心。这种副作用首先表现在损害民生和收入分配平等。涉及基本民生需求的房地产市场自不待言,千百万房奴的呼声和负担已经对社会稳定和发展形成了潜在威胁;股市的膨胀也在加剧国内收入和财富分配的失衡。根据波士顿咨询公司2007年10月30日发布的《中国财富管理市场报告》,中国家庭金融财富总额已达2.5万亿美元,为除日本之外亚洲最大理财市场,且增长惊人,过去5年年均复合增长率高达23.4%(全球平均增长率为8.6%),仅2006年一年就增长了31.6%。然而这些增长的果实大多数落入富豪们手中,2001至2006年,中国富豪家庭(金融资产超过500万美元的家庭)从1.4万户增加到4.8万户,其财富占全国财富总量的比例从13.3%跃升至21.1%。

中共十七大报告确实是提出要“增加财产性收入”,但这绝不意味着我们就可以对资产市场恶化收入分配的效果视而不见。资产市场飞速膨胀的副作用还体现在损害实质经济部门投资。与日本泡沫经济时期相同,越来越多的居民个人和实质经济部门企业满怀热情地投身于资产市场,不少大企业财务报表上股市和房地产投资收益超过了其主业收益,一些规模不小的制造业企业经营重心日益向房地产转移。这种现象在中小企业中更有过之而无不及,一些中小企业主干脆关闭了公司去一心炒股、炒房。无论一个经济如何演变发展,其最终基础也只能是制造业等实质经济部门。

在全球化的时代,一个小国其GDP构成中第三产业、甚至金融服务之类虚拟经济部门完全有可能占到80%-90%以上的比重,但其经济必定是建立在其他国家的实质经济部门之上,一个大国、特别是中国这样拥有全世界1/4人口的大国则完全不可能指望建立那样的经济结构。我们尤其需要时刻牢记,中国还是一个自主知识产权先进制造业基础还很薄弱的国家,我们高新技术产品出口海关统计账簿上大部分实际上是外资企业所为,在中国大陆完成的也只是其中技术含量和增加值都很低下的部分。我们的实质经济部门基础在好些关键方面还不如当年泡沫经济时期的日本,我们全民追逐资产投资收益的热情在好些方面却有过之而无不及,当资产市场牛市走向不可避免的终结之时,等待我们的会是什么下场呢?国际性的问题需要国际化的解决思路,作为一个发展中国家,仅仅依靠国内货币政策、财政政策操作,多半无法解决带有浓烈外部输入特征的问题,即使解决了也必定成本过高。对于缓解食品拉动的通货膨胀压力,除了已经采取的取消粮食产品出口退税之外,还可以从督促落实世贸组织《农业协定》第十二条、推进海外农业开发两个方面做些工作。对于启动内需和避免出口急剧下滑,中国需要和贸易伙伴(特别是美欧)开展更加深入的经济政策协调。

作者:梅新育(商务部国际贸易经济合作研究院副研究员,经济学博士) 爱华网

爱华网