换个角度看问题作文 换一个角度看“增收”

文/高培勇 说来有趣,这几年,伴随着财政收入增长的一再提速,用于描述“增收”的语汇都在走马灯似的变化。先是所谓“超常”增长,后来是“超速”增长。今年上半年,财政收入的增速进一步蹿升至30.6%,于是,最近又有了“超高速”增长的说法。 由“超常”到“超速”,再到“超高速”,事实上折射了人们在财政收入持续高速增长问题上的一种迷茫。迷茫的背后,是对“增收”原因的苦苦求解。这当然是必要的。然而,就当前的情势论,与其一味地追寻“增收”原因并被动地回应各种质疑,倒不如换一个角度,主动出击,聚焦更为重要、更加紧迫的问题:如此的“增收”,究竟会给我们带来什么? 迄今为止,对于“增收”的经济社会效应,在主流媒体上经常见到的论述,多是从“增收”的用场上来归结的。财政收入增加了,国库中的资金充裕了,政府能做的事情就多了。这在各方面的民生欠账颇多、城乡与区域间的发展差距显著,亟待政府动用手中财力去“偿还”欠账、“填平”差距的背景下,无疑是件“利好”的事情。照此推论,“增收”不仅值得追求,而且多多益善。 但是,“增收”终究是有归宿的,它并非天上掉下来的馅饼。在既定的GDP盘子内,财政收入的规模大了,企业和居民的收入规模就小了。财政收入的增速快了,企业和居民收入的增速就慢了。财政收入占的份额多了,企业和居民收入占的份额就少了。从此增彼减、此快彼慢、此多彼少的关系链条上考虑问题,不仅多少令我们对资源配置格局呈现的“体制复归”势头萌生忧心之感,而且对当前面临的诸如居民可支配收入相对下降、储蓄率偏高、国内消费率偏低等方面的矛盾有了新的体会。 事情还有复杂之处。每年的财政“增收”可以区分为两部分,除了已经纳入预算的、并经过人民代表大会审批的所谓计划内的增收之外,还有一块数额颇大的、处于预算框架之外的所谓计划外的增收——“超收”。不同于一般意义上的增收,对于政府而言,“超收”是一笔可灵活调动的机动财力,或者是突破了人民代表大会预算授权的控制而形成的意外之财。亦不同于预算法治健全国度的处理方法,在我国现行的预算约束机制下,“超收”的动用和决策基本在行政系统内部完成,并不纳入人民代表大会的审批视野。即便在形式上实行所谓向各级人大常委会的通报制度,通常的情形也是,先支用后通报,或者边支用边通报。于是,每年形成的“超收”,几乎都会不打折扣地转化为当年的“超支”——游离于预算框架之外的政府支出。在“超收”与“超支”之间,几乎是一列高度相关的“直通车”。 事情并未到此结束。持续十几年之久的“超收”与“超支”之间的关系格局延续下来,在政府部门眼中,“超收”已经成了不可或缺的“经常性收入”项目。有超收正常,没超收反而不正常,“超收”已经趋向于常态化。不仅如此,在多做好事、多出政绩的驱使下,在有些地方,人们对于“超收”的态度也走了样:由被动的接受“超收”的结果演化为主动的追求“超收”的目标,以至于超收有了“计划内超收”和“计划外超收”之别。由此演化下来,不仅每年动辄几千亿元的“超收”滚滚而来,而且因“超收”而生、游离于预算之外的财政收支规模也越来越大。 再进一步,在财政收入的迅速增长和财政预算制度的不规范两种因素的交互作用下,并且循着“增收”→“增支”、“超收”→“超支”的关系链,我国的财政支出规模在过去13年间已经获得了迅速扩张。作为一种自然的结果,财政支出占GDP的比重已经由1994年的12%上升至2006年的19.73%。若在加上有利于财政预算之外的其他政府支出项目,那么,在2006年,整个政府支出占GDP的比重已经超越30%。联想到1978年的这一比重数字为30.8%,可以发现,我国的社会资源配置格局呈现了某种“体制复归”格局。而且往前看,这种势头有着越来越猛烈的迹象。 单从用场上看是“利好”,将用场和归宿两个方面的线索联系起来则未必全是“利好”。继续拓宽视野,又可发现更多的相关因素及其导致的相关影响。其间的分析转换过程向我们揭示了一个重要事实:对类似财政“增收”这样的宏观变量的分析,一定要上升至宏观层面。只有站在关乎政府、企业和居民全局利益的高度,从关乎整个社会经济发展的立场上考虑问题,才有可能得出比较符合客观实际的判断,也才有可能拥有统揽全局的洞察力。 作者系中国社会科学院财政与贸易经济研究所副所长,教授,博士生导师

更多阅读

换一个角度看远大集团在长沙建“世界第一高楼” 长沙远大住宅工业集团

换一个角度看远大集团在长沙建“世界第一高楼”再来看看其实,我是一贯反对大城市的如雨后春笋般出现的高楼群的。其原因,我在有网友调侃“住电梯高楼的N种死法”时曾说过:如果战争爆发(不得不防,不是你愿意不愿意的问题),大城市水电气

换个角度看巨星 ——安德烈亚·皮尔洛 安德烈亚 多里亚

【换个角度看巨星】——安德烈亚·皮尔洛安德烈亚·皮尔洛出身于意大利小俱乐部布雷西亚,曾担任意大利国家青年队队长,赢得2000年欧洲21岁以下青年锦标赛冠军。 1

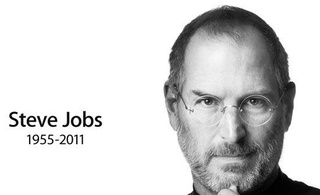

从心理学角度认识自己 换个角度认识乔布斯

换个角度认识乔布斯 ——读《心理乔布斯》有感自去年10月份开始经管类图书掀起一场乔布斯热,各类图书不下几十

cad长度角度 换个角度,“长度”就是“高度”

“差不多先生”是策划人的悲哀(三)(接上期) 有时候长度也是高度 长度换个角度就是高度,这方面的例子实在是枚不胜举了: 史冬鹏和刘翔,每每比赛,史冬鹏速度往往只比刘差一点儿,可就这“一点儿”,令刘翔站到世界的舞台上,而大鹏

换个思维看问题:经济低迷中的创新亮点

还在为日益萎缩的公司业绩发愁吗?为什么不试着换个角度看问题呢?从业务到渠道再到营销,每一个环节都有无限创新的可能。在过去的30多年里,对不同的市场尼尔森公司就“创新”进行了监测、深入的研究和分析。其大中华区总裁马祺(Mitch B

爱华网

爱华网