文/赵兰亮

吸收存款是商业银行的基本业务,也是反映银行民众认知程度的重要指标。花旗银行近代在华经营发展的过程中,随着自身股权结构的变迁,其资本额、资产规模曾在1915年、1927年等不同年份有过大幅增长,其主要原因是,花旗曾以扶持美商企业、招揽华人政要等手段,在华吸收了巨额存款。这与其今时今日的优先服务于外资企业、中高端客户的战略惊人相似。

历史是否已经重演?

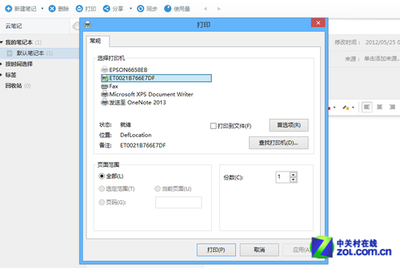

三大存款支柱 花旗于1902年进入中国,较其他一些著名外资银行晚。比如,麦加利银行(即渣打银行)早在1858年就设立了上海分行,汇丰银行在上海设立分行则是在1865年,即便是后起的日本横滨正金银行也在1893年进入中国市场,设立上海分行。因此,花旗甫进中国市场,便不可避免地面临激烈竞争。如何吸收存款成为花旗接下来不得不思考的问题。 第一次世界大战后,美国一跃成为世界的债权国,其在华投资迅速增加。当时上海是美国在华投资的中心,美商企业云集于此。在花旗进入中国前,这些美商企业跟美国国内的资金往来主要依赖汇丰,这对他们来说并不是很情愿的事情。因此,花旗迅速确立了扶持美商企业的战略,并很快获得了热烈响应。经过锐意进取,美孚油公司、德士古油公司、颐中烟草公司、美商中国奇异安迪生电气公司、中国地产公司、上海电话公司、上海电力公司、中国肥皂公司、亚细亚石油公司等赫赫有名的大企业在花旗开设了账户,这些企业的往来款项成为花旗在华所吸收存款的重要组成部分。 除获取在华美商企业的支持外,花旗通过承办对华借款,得以插手保管中国关税和盐税收入。这是当时中国政府最为稳定的两项收入。关税和盐税保管权的丧失,对中国而言是主权受到侵害的象征,对花旗而言则是获得了一笔稳定而又优惠的巨额存款。 花旗在华所吸收存款的第三个组成部分是中国军政要人及普通民众存款。这部分存款主要由花旗的买办招揽而来。 自晚清至民国初年,中国政局混乱频仍,处于创始阶段的中国银行业自身势单力薄,往往易受政局动荡及金融风潮的冲击,储户存款的安全难以保证。这给向以绝对安全自称的外资银行极好的展业机会。花旗虽然进入中国较晚,给出的存款利率也不具有吸引力,但还是很快就吸收到了大量存款,取得了不错的成绩。 比如,遗老庆亲王奕劻曾在花旗存有一笔30万元的巨款。这笔巨款一年一年转期,到1924年已有十几年之久。花旗初期给予这笔存款的年利率是6%,后来降为5%。1924年初,基于当时中国各银行一年期存款利率都已超过8%的事实,奕劻对这笔存款的过低利率向花旗提出异议,希望至少恢复到6%。但是花旗仅同意给予5.25%的利率。奕劻为安全考虑,最终仍选择继续存在花旗。当时诸如前清摄政王载沣、贝勒载涛、遗老王怀庆、军阀李纯和蔡成勋等都在该行存有巨款,宁愿蒙受损失,忍耐这种低利率而选择花旗的前清遗老为数甚多。 1918年12月4日,花旗上海分行经理格兰曾特意致函北京分行经理贝诺德,就该行买办争取到江苏督军李纯的15万两存款表示感谢。有时受政局影响,花旗甚至还能收取到数额更为巨大的存款。比如,日本在1930年代曾策动华北五省自治,当时的河北省主席商震为安全脱身,事前曾将100万美金存入天津花旗。 1935年11月以前,中国实行银本位制,市面流通的是以“袁大头”为主的银元。为广揽存款,花旗独出心裁,在存单上特别标明“北洋大头”(py$)的字样,表示取款时以现大洋银币支付,不受政治变乱及金融波动的影响。此举一出,上至当政政要、首都绅耆、前清遗老、下野官僚,下至凡夫俗子、一般民众,携款而来,趋之若鹜。 有哪些中国要人在花旗存有巨款,无疑是花旗的机密资料,外人本无从得知。但太平洋战争爆发后,上海租界内的花旗被日军接管,这些资料得以曝光,其中不乏近代史上赫赫有名的人物: 宋子文(曾任财政部长、行政院长、中央银行总裁等),60万元(法币,下同); 宋子良(宋子文的弟弟、中国国货银行总经理),55万元; 郭顺(永安集团创办人之一),20万元; 荣宗敬(荣氏企业创办人之一),35万元;王晓籁(上海滩三大亨之一),45万元;盛协继,40万元; 潘志铨,25万元。 此外还有一些政要持有花旗巨额股份,变身为股东。如: 孔祥熙夫人,50万美元;陈济棠,15万美元;陈光甫,12万美元;陈公博,10万美元;钱大钧,5万美元;

邹琳,3万美元;颜志卿,5万美元;王伯群,4万美元。 从这些重要存户及股东名单中,不难看出花旗当时跟中国政治结合的深度。由于资料不足,目前还无法对花旗在华吸收存款做出完整统计,但根据零散的档案,花旗在华各分行所吸收的存款在个别年份占其全球总存款额的相当比重,甚至可说占有举足轻重的地位。如1919年末,花旗各国分行的存款余额分别为:纽约199万美元;海峡殖民地202万美元;荷属东印度216万美元;英国408万美元;巴拿马537万美元;菲律宾590万美元;圣多明各660万美元;日本809万美元;英属印度1349万美元。而中国华南、华北地区存款余额分别为1086万美元和3085万美元,花旗在华存款总额占到全球总存款额的40%以上。 另外,根据日本东亚研究所的调查统计,1936年前在华外资银行所吸收的存款总额共有35300万多美元。这些存款中,汇丰份额最大,约为15179万多美元,占43%;第二位是麦加利(即渣打),约为6001万多美元,占17%;第三位便是花旗,约为4236万多美元,占12%。这些存款的构成,正如上面提到的,主要包括外商在华企业的往来款项、中国关税及盐税款项,以及中国富豪军阀等的私人存款。 花旗存款来源的重要组成部分是中国军政要人,如载沣、奕劻、宋子文等 存款利率之争 很长时期以来,花旗在华各分行在存款利率方面比较苛刻。以花旗北平分行为例。该行对往来存款除少数特别账户外,一律按无息对待,在活期存款方面也规定为无息。定期存款的利率分为两种:六个月到一年的法币,小额利率为2.5%~3%,大额另行商洽。不仅花旗如此,当时在华经营的各外资银行给出的存款利率普遍较低,比如在一年定期存款利率上,汇丰银行是3%,麦加利银行是3.5%,横滨正金银行是2%,德华银行是3.5%。六个月定期存款利率相应再低一点,只有德华银行反而比一年期存款利率高出0.5个百分点,为4%。 “店大欺客”。外资银行采取低利率做法的根本在于,早期中国银行业大都资本单薄,根基浅显。正如前文所言,自晚清以来政局动荡、金融风波迭起,屡次冲击尚在襁褓中的中国银行业,频繁倒闭的银行与钱庄使得中国银行业的安全性一再受到质疑。因此,尽管为与资财雄厚的外资银行竞争,中国银行业大都提供高额存款利率,但招揽到的顾客还是不如外资银行。庆亲王奕劻宁愿选择低利继续将存款留在花旗就是一个明证。 但到1930年代,这一状况开始发生改变。经过30多年的发展,1935年前后的中国银行业势力已经大为增强,信誉得到广泛认可,中国银行、交通银行、上海商业储蓄银行、金城银行等一大批银行脱颖而出,资本额、存放款、保证金、利润等都大幅上升,安全性大为增加,受到民众欢迎。这时,高额存款利率开始显示出作用。 从保存下来的资料来看,当时北平市面上中国各银行提供的存款利率要远高于花旗。如1936年初,北平中国各银行的存款利率,活期存款为3%~4%,半年定期为6%~7%,一年定期为7%~9%,均数倍于花旗。 1936年8月,花旗北平分行在其报告中总结存款方面的得失,认为“在北平的外资银行中,我行是唯一有储蓄存款的银行。 (然而)我行有好几笔储蓄存款已转存到中国人开的银行那里去了,因为他们对存款给予高利。我行已发现,并且也知道中国老百姓越来越多地把他们的钱存入中国银行及交通银行。我行兜揽存款的妙诀主要是我们对存户能提供安全,由于中、交两行的信誉多少有所恢复以及他们付出高利,因此,我行储蓄及定期存款逐渐下降也就不足为奇了。如果这一趋势继续下去,发展到一个可观的比例,那么,我行作为向其他各兄弟行提供廉价资金的地位就要下降了。” 为揽到存款,花旗不得不放下架子提高利率,但收效并不大,有时甚至怪罪买办经营不力。1935年9月18日,花旗北平分行经理贝诺德在致天津分行经理脱瑞的信中,牢骚满腹地写道:“我们认为,我行买办几乎已无法揽入任何存款。在过去两个月中,我曾不断地找他,向他提出对三个月存款我行愿出息6厘,对更长期的存款愿出息5厘,但他仍一无所获。……今天早晨,我再次找他谈话,他还是那一句老话:‘钱已经在8厘到1分的利息下跑到中国人银行那里去了。’我向他指出,在前几年,当我行对定期存款只给息1至4厘时,当时华商银行的利息就已经是8厘到1分了,那时我们还能吸收到大量存款,现在华商银行的存息仍然是8厘到1分,我们的利息已提高到6厘,按理应该比以前能兜揽到更多的存款。” 贝诺德只看到了花旗在存款利率上的增加,而未重视中国银行业在过去数年间的发展与深入民心,因此难怪他不能理解花旗存款下降的事实了。

爱华网

爱华网