系列专题:《中国名企的深度研究:宗庆后与娃哈哈》

但奇怪的,这几年来,“只打雷不下雨”,宗庆后是寻找时机切入,还是发现宝洁/强生等潜在的竞争对手太过于强大而悬崖勒马了呢?笔者估计是后者。宗庆后可能发现进军日化的“陷阱”远远大于机会,于是果断地“壮士断腕”,以避免更大的损失。 房地产:这是中国数年来最暴利的而且经营管理并不复杂的产业,只要有点资金实力或政府背景的企业都蠢蠢欲动,宗庆后也不例外。“随着生活水平地提高,中国的住房需求还比较大”,尤其中西部省会城市,发展房地产的潜力“会比较大”。娃哈哈进军房地产没有特别的优势,但有能力做,“不像汽车,必须做大,房地产可做大也可做小”,宗庆后一贯的“小步快跑”思想在多元化上也不例外。 何况,算起来,娃哈哈很早就介入了房地产业,可惜当初没有视之为战略重点。早在1994年,作为浙江最早的一批股份制试点企业——娃哈哈美食城股份有限公司,其主营就是商业地产。而今处于杭州市中心庆春路的娃哈哈美食城餐饮、娱乐火火红红。 整个娃哈哈美食城大厦的设计甚至外墙立面,宗庆后本人都亲自指挥、拍板,而且专门到香港考察学习,“我们的娃哈哈美食城大厦,是杭州的形象之一,要保证50年不落后”。 另外,还有到韩国投资旅游业、餐饮业等,不过后来也不了了之。

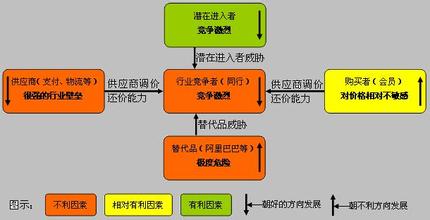

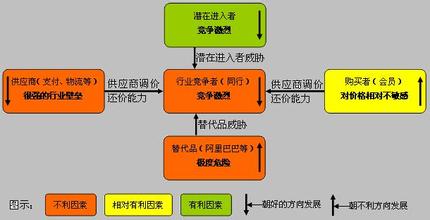

就多元化而言,宗庆后是个典型的机会主业者,“有机会就进,没有机会就不进”。 问题是,什么叫机会?是不是还是依靠宗庆后本人的“直觉”?如果说在饮料业,凭借多年深入市场一线的行业调查经验,其“直觉”判断尚有一定的道理,但是在其他产业领域,没有一定的行业经验,也没有作过行业调查,这样的“直觉”,风险是不是太大? 进军童装产业,是其“直觉”判断的重大失误。以后在进入新的产业时,若不进行严谨的可行性研究,不听从专家顾问的意见,再凭“直觉”决策,还可能会犯更大的错误。 对娃哈哈发展战略的分析建议 基于对娃哈哈内部能力的长期深入研究,笔者认为:除了食品饮料业外,娃哈哈高层包括宗庆后本人并不具备运作日化、童装等其他高度竞争性产业的能力,因为行业特性和竞争环境变了,娃哈哈的劣势大于其优势。 日化项目停止发展,最好与其他方合作,娃哈哈方不参与经营,只负责生产;如果没有人愿意合作,则变卖生产线,悬崖勒马,将损失降低到最低限度。童装项目同样照此处理,很少的营业额要耗费很多的精力,机会成本太大,不值得。 要实现1 000亿元的战略目标,娃哈哈必须两条腿走路,实业经营加资本经营。实业经营专注于战略,打造竞争优势,抢占市场份额,是稳步发展的“内生式”增长;资本经营则是不断采用入股、并购等手段,是自己不用费心经营的“外延式增长”,而且容易做到跳跃式的发展。

爱华网

爱华网