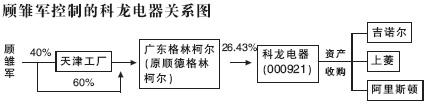

系列专题:《资本和舆论的博弈:科龙变局》

格林柯尔只是一个企业,不可能充当一个神话;同样,顾雏军只是一个人,不可能是一个神。从2001年底入主科龙,到2002年的扭亏,市场给予顾雏军的时间本来就不多,纵然戴着民营企业家灵活的光环,纵然有天大的本事,要想将一个沉疴已久的躯体闪电般地医治妥当,猛火高药,哪里会有那么容易?

在遭受证监会调查、科龙轰然倒地之前,在一次小范围会议上,顾雏军曾回顾起当时扭亏为盈的经过。 他说:“2001年9月27日签约的时候,我们只知道可能亏损1个亿,所以还是有信心做好这个企业的。到11月底,我们跟顺德容桂镇政府官员一起听报告,告诉我们亏损可能超过6个亿。当时我们也吃了一惊,管理层也吃了一惊,政府也吃了一惊,政府认为不卖肯定是不行的,管理层也认为他们没有办法在去年亏损8亿后今年再亏损的情况下做好这个企业。而我们签的协议已经公告。这种情况下,我们回去开了一个会。最后得出一个结论,科龙的成本控制是有大问题的,如果成本控制能做得很严格,盈利是有可能的。我2002年1月1日进入科龙,1月7日正式上班,2月份我还到加拿大度假,从3月份正式开始工作。3月份的时候审计报告出来,也就是说科龙会亏损15亿。开始报告是18亿,后来我们认为亏那么多的话,可能这个公司的债权银行都会对这个企业失去信心。我们跟财务审计部门多次探讨,最后决定购并,做很多的购并可能会收回几个亿。这个亏损对我们来讲也是非常大的。大概有半年到8个月的时间银行对科龙都是只收不贷。我可以告诉大家,我所有的白头发可能都是从2002年1月份到9月份生出来的。那时候最大的担心就是16亿亏损公布的时候这个公司还在不在!” 从他的话中可以看出,从一开始,顾雏军及其管理层就认为:科龙的成本控制是有大问题的!这也和人们普遍认为的科龙的大企业病的病情相符。 当时科龙负责营销的副总裁严友松,也不止一次的对新闻媒体透露——“家电业里面实在太黑了!这是个无底洞,不少企业就是这样被拖垮的。营销费用居高不下,容易滋生腐败的商业环境,各自为政的混乱局面,家家都有本难念的经。另一方面,在激烈的市场竞争下,家电业的外部经营环境也大不如从前。以前我们卖一台七八千元的空调,多的时候能赚5000元。现在家电早已步入微利时代,成本控制不好,就要被淘汰出局。”① 这一点,几乎所有的科龙人都有体会。笔者无论是在一线市场和营销中心人员在一起,还是和经销商谈论,或者和科龙集团总部的一些同事闲谈,无一例外的,他们都表现出了对科龙那个时代的羡慕。 一个经历过那个时代的老科龙告诉我:“那时候的科龙,哪里有现在这么多的业务员,差不多一个人就负责了一个地区。出入都是住高级宾馆的,一般的旅馆大家都觉得住进去是掉价,是给科龙这个牌子丢份。每个月的薪水加上其他的一点点外快就能拿到一万多块,还不算自己从这费那费中揩的油!”

爱华网

爱华网