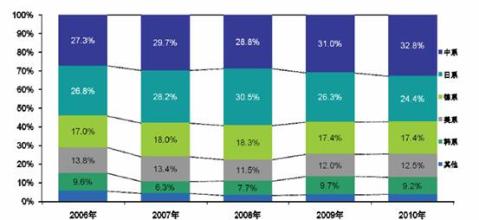

目前我国汽车工业正处于品牌的重新洗牌和崛起阶段,国外汽车品牌不断冲刺中国汽车市场,使本来就处于弱势的民族汽车品牌在各方面都受到了极大的冲击。树立民族品牌,发展和提升民族品牌已迫在眉睫。因此,分析研究我国汽车品牌的发展历程与现状,正视我国汽车品牌的“内忧外患”,对于我国汽车工业的长期发展和打造有竞争力的中国汽车品牌是极具现实意义的。 一、我国汽车品牌的发展历程

在我国的汽车产品中,轿车的发展具有典型性。由于本文研究范围有限,笔者以轿车品牌的发展为代表,来揭示我国汽车品牌的发展历程。

根据我国汽车工业自身的发展和品牌的生命周期理论,可以分析得出我国汽车品牌的发展大致经历了四个发展阶段。

1.初创阶段(1958-1980年)

特点:这个阶段以自创的国内品牌为主;总体发展模式为自力更生制造;采取单件和小批量生产方式;流通形式为计划供销制,由国家物资领导机关统一管理,后改为中央与地方两级管理;发展缓慢,呈低速徘徊状态。

问题:产量少,品种单一;产品工艺落后,成本高,质量差;产品性能落后(油耗高);缺乏自主开发能力,远落后于几乎与我国同时起步的日本和韩国。

表现:在这20多年里,我国汽车的发展重点是载货汽车,轿车处于“近乎空白”的状态,1960年轿车的年产量仅为98辆。当时,为满足少量礼仪用车和高级干部用车的急需,用单件和小批量生产方式制造出一批轿车。一汽在1958年制造出东风牌71型中级轿车,后又制造出30辆CA72型红旗高级轿车,外观典雅庄重,具有民族风格,内饰考究,是当时的成功范例;上海制造出凤凰轿车、SH760上海轿车;北京制造出井冈山、北京牌、东方红轿车。到1980年,轿车的年产量增为5418辆。这个发展阶段的品牌数量少,且处于幼稚期,均为独立的国有品牌。

2.成长阶段(1981-1990年)

特点:这个阶段以合资品牌为主,同时加大进口;总体发展模式为引进国外技术,成立合资企业,即走引进一模仿一国产化的道路;采取现代化大批量生产方式;从散件进口组装入手;产品制造水平、工艺水平有所提高;流通领域以计划供销与市场经济相结合的“双轨制”运行;发展速度加快。

问题:轿车市场以公车为主,主要是公务、商务、经营用车,私人用车仅占6%—8%,属起步阶段;市场结构呈卖方市场特征,属短缺经济,轿车供不应求,是厚利紧俏商品;汽车产品价格偏高,对老百姓来说仍属于奢侈商品;市场没有放开,国家干预较强,如国家严格控制轿车销售点,企业仅有少量的产品自销权,形成计划内、计划外双重价格;轿车市场随国家政策的变动呈周期性变化。

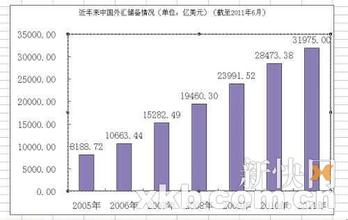

表现:这10年处于改革开放的初期,国民经济高速发展,国内轿车需求量急速上升。为解决急需,国家加大进口,共进口轿车37.6万辆,平均每年进口3.76万辆,实际花去外汇100多亿美元,形势发展促使国家开始重视轿车工业的发展。在改革开放的大好形势下,北京吉普、上海大众、一汽—大众、广州标致、湖北神龙等一批中外合资企业相继成立,天汽和重庆长安引进日本微轿技术。上述合资建成的7个轿车厂,其中2个内资厂共生产品牌轿车10种,品种有切诺基、桑塔纳、奥迪、捷达、标致、富康、夏利等,包含中级、普通型和微型轿车。轿车年产量由1981年的3248辆增至为1990年的42409辆,当时的年生产能力目标是18万辆。

3.发展阶段(1991-2000年)

特点:这个阶段是合资品牌的成长壮大时期,进口品牌大幅度下降;总体发展模式为合资引进;轿车产量大幅度上升,改变了汽车产品格局,生产集中度和生产能力提高;产品质量提高到新水平;新产品水平不断提高,上市产品多数达到20世纪80年代水平,部分达到20世纪90年代水平;国产化率提高,成本降低,价格下降;流通领域按市场经济原则运行,计划供销比例低于5%;市场结构呈买方市场特征,供大于求,轿车由过去的厚利紧俏产品变成微利经营商品;私人购车市场迅速发展;国产轿车快速发展,基本上挡住了进口车的增长。

问题:轿车合资企业众多,但大多数企业产品单一、规模太小,使我国轿车市场形成了严重分割和产业整体布局的过度分散局面;合资企业缺乏战略规划,在技术上重复引进、生产的产品大致雷同,开工率不高,造成了大量的资源浪费;在近20年的合资道路中,我国轿车产品的技术控制权都掌握在国外跨国公司手中,没有形成自己的研发能力,始终停留在“引进一模仿一再引进”的低级发展模式。

表现:1991年初,汽车行业调整产品结构,并要求严格按国家规定的“三大三小”布局搞好统筹规划。1994年国家进一步明确以发展轿车为重点,集中资金投向以“三大”轿车为主的一批扩建工程,以及天汽、重庆长安(中日合资)微型轿车扩建工程;一汽在20世纪80年代引进奥迪轿车以后,又结合国情重新自主开发了红旗轿车系列。1997年上海通用公司合资生产别克轿车。1998年广州本田公司合资生产本田雅阁轿车。这样,除了前述的中级、普通级、微型轿车以外,又开始发展中高档轿车产品;生产集中度明显提高,上海大众、天汽、一汽—大众、重庆长安、湖北神龙、一汽、北汽7家企业生产全国99.14%的轿车;生产能力提高到一个新水平,轿车的年产量由1991年的81055辆增加到2000年的62万辆,生产能力达160万辆;各种营销体系和方式纷纷出现,如汽车交易市场、汽车专卖店、融资租赁分期付款、信贷消费、以旧换新、销售代理制以及“四位一体”的销售形式等;汽车工业在理念上发生了重大变化,从传统的计划、产值、向上要投资,逐步树立起竞争、效益、创新和品牌意识。

4.冲击阶段(2001年至今)

特点:这个阶段以合资品牌和进口品牌为主,以奇瑞、吉利、中华为代表的民族汽车品牌是我国汽车市场上的一股新生力量;总体发展模式为自主开发与合作开发相结合;发展速度大大加快;流通形式更加多元化;消费模式发生重大变化;市场进一步开放,大批跨国汽车公司涌入,竞争激烈化;私人购车迅速升温;国家干预减少,政策放宽,鼓励民营资本进入市场;企业自主权增大,发生了一系列的价格战。

问题:我国缺乏自主知识产权的民族品牌,入世后,随着国外品牌的大兵压境,必将引起一场激烈的市场争夺战,国内品牌将会受到严重的冲击。国产品牌轿车要参与国际市场竞争尚存在价格差距。以桑塔纳轿车为例,国际市场价9000美元,国内市场价12.15万元,合1.46万美元;技术水平:除少数国产车具有20世纪90年代水平外,大部分为20世纪80年代水平,开发能力不足,开发周期长;生产规模:2001年国内企业年产量最高为23.5万辆,全国为50万辆,赶不上国外一个中等规模企业,产量影响成本;劳动生产率:国外年人均生产20万辆以上,国内不足10辆。此外,消费环境亟待改善,目前不合理收费过多,严重影响私车市场发展。

表现:入世后,国内汽车企业普遍增强危机感,纷纷冲破过去的分工体系,增强市场竞争力度,与汽车厂商由价格战升级到品牌战。其中上汽集团连续推出世纪新秀、俊秀、赛欧、波罗等10款新车型。10万元以下的经济型轿车巾场竞争最激烈,一批“新生代”轿车企业推出吉利豪情少帅、悦达普莱特、奇瑞等新车型。10-20万元的中低档轿车市场,过去由桑塔纳、捷达和富康“三分天下”,随着赛欧、夏利2000、红旗明仕、红旗1.8、波罗、中华、109L捷达柴油车、毕加索等新车型问世,“老三车”的市场份额将不同程度地受到后起之秀的蚕食。本田雅阁和帕萨特进军20~30万元的中高档轿车市场,东风汽车公司和上海通用公司先后推出风神蓝鸟和新版6缸别克G轿车。国外汽车厂商也拉响了品牌战的警报,其中通用汽车公司将欧宝品牌的全线产品、绅宝、凯迪拉克的最新款车型引进中国市场;大众汽车集团在进口甲克虫、夏郎这两款车后,在进口车市场继续推出高尔夫轿车和旅行车。

根据品牌的所有制结构,我国汽车品牌的发展又可分为三个阶段:80年代以前独立的国有品牌阶段;1981-2000年以合资品牌为主的阶段;2001年至今,国有品牌、合资品牌、进口品牌的混合阶段。第一个转折点:由于合资引进,品牌进入成长阶段,发展迅速。从表面上看,合资品牌发展良好,市场繁荣,但因忽视了知识产权的保护以及自主开发能力的培养,国有品牌大幅下降(数量和质量),实质上是汽车产品增多,而没有注重品牌的培育,是一种只顾眼前不顾长远的做法;第二个转折点:由于加入WTO,汽车市场全面放开,有更多的国外企业涌入,大量的进口品牌和合资品牌对本来就处于弱势的国有品牌造成了冲击,在成长发展阶段积累的隐患逐渐显露出来,如何保护和打造国有品牌成为至关重要的问题。

二、我国汽车品牌的SWOT分析

1.我国汽车品牌面临的机遇与挑战

我国汽车品牌面临如下发展机遇。

第一,技术发展的变化有利于我国抢占新一代汽车的技术主动权。汽车产品在由传统的机械体系技术向高新技术集成转变中,微电子技术、新材料技术、新能源技术发挥着巨大作用,可以产生较大的技术突破机会。同时,外国公司巨大的传统汽车工业沉入成本的顾虑将会使新一代产品的投放时间延迟,为我国赢得了一定的发展机会。

第二,消费者需求的变化有利于我国抓住市场供应空缺机会。与工业时代不同的是,新经济时代的市场需求表现为个性化和多样化,汽车生产方式趋向于“多品种、小批量”的敏捷化、柔性化生产,而大批量重复性生产已变得不合时宜。消费者不再仅仅只注重于产品本身,他们更加看重的是具有个性化的品牌及其价值。事实证明,外国现有技术与国内市场需求部分错位,而我国具有与国民消费水平相适应的市场进入机会。如对于农用车、微型车、部分经济型轿车,国外早已淘汰转换,而我们则有大规模生产能力和丰富的技术经验,具有绝对的成本领先优势。

第三,政策措施的完善和改革将改善我国汽车的消费环境。国家经贸委已明确表示,要对已经实施5年的《汽车工业产业政策》进行完善和补充;与此同时,还根据国民经济的发展适时制定相应政策,即鼓励汽车消费的政策和鼓励私人购车的政策。国家政策软环境的改善必定会促进汽车工业的发展,同时还能鼓励汽车企业技术进步,促进汽车企业产品结构的变化。

第四,城市的改造和现代化将改善我国汽车的使用环境。城市现代化,交通是其首要考虑的问题。立体通道、出行无阻、停车便捷,极大地改善了用车环境。另外,城市的住房建设也已把车库、出入道等融为一体,新建住房的高水准将会增加汽车的销量。这些变化对汽车企业品牌的培育和发展都是难得的机遇。

第五,资本结构的多元化将改善我国汽车品牌发展的资金环境。从80年代中期开始,国内汽车工业改革开放,引进外资,引进技术,促进了汽车企业产品、生产、技术和管理水平的提高。到目前为止,主要的汽车集团都已经同跨国公司建立合资经营关系,特别是轿车生产领域,国外主要的汽车公司都已经建立合资经营的生产基地。特别是近年来国家鼓励民营资本的流入,使汽车工业的资本结构趋于更加多元化发展,也为我国汽车企业的品牌培育创造了良好的资金环境。

我国汽车品牌面临的挑战与冲击。

第一,挑战。我国汽车品牌面临的挑战,从纵向看,是整个产业链缺乏综合竞争力;从横向看,是缺乏政府灵活的宏观协调能力、企业管理者的战略管理素质和企业机制适应变革的能力。挑战主要表现为6个方面的压力:①新的国际汽车制造商和品牌的市场进入;②如何拥有技术先进、高质量、符合国际法规要求的新产品及跨国公司创新研发能力;③如何形成产品价格优势和物流、金融领域的丰富经验;④如何建立资本优势和完整的产业链带来的低成本优势;⑤如何形成国际化的经营理念、激励机制和人才队伍;⑥如何培育灵活的运行机制和强有力的战略管理能力。

第二,冲击。我国汽车企业产品品牌单一,产品结构不合理,而且这些品牌如红旗、夏利、富康、桑塔纳、东风、解放等不具备国际竞争力。面对加入WTO后全球范围的市场开放,我国汽车企业面临着一系列的冲击,即技术冲击、资金冲击和品牌冲击。

2.我国汽车品牌的优势与劣势

我国汽车品牌的竞争优势。

第一,大国市场优势。中国拥有世界上最多的人口,而且正处在工业化进程中汽车快速增长的初期,这一基本格局对所有的汽车生产者都是巨大的诱惑。

第二,劳动力成本优势。中国在劳动力成本方面具有明显优势,员工的工资加福利每小时收入大约在1—2美元,基本上相当于发达国家的劳动力成本的1/10—1/20。如果同时考虑劳动力素质因素,劳动力的综合竞争力优势要更大一些。

第三,具有较强的制造业整体能力。与汽车产品相关的钢铁、机械产品、纺织材料等,中国的产量位居世界前列,产品成本上也有一定优势。尤其值得提出的是,入世后,我国将进入高加工度制造业为重点的增长阶段。在全球分工体系中,有一定技术含量和附加价值的加工组装制造业将会逐步向我国转移。这一发展趋势无疑会增加我国在生产诸多汽车产品上的优势。

第四,有较健全的营销网络。从20世纪90年代中期以后,国内汽车市场由卖方市场转变为买方市场,国外汽车流通方式开始引入国内,汽车营销方式发生了较大的变化,从金字塔式的多层次营销体系开始向厂家直接控制的单层营销体系转变。新的营销方式转变了我国汽车企业的品牌营销观念,为我国汽车品牌营销网络的建立和完善起到了一定程度的指导作用。

第五,合资品牌发展良好。从20世纪80年代国外汽车公司纷纷以合资形式进入中国市场以来,发展势态一直保持良好。特别是九大轿车合资企业,通过市场竞争,不仅提高了自身品牌的竞争力,使品牌形象深入人心,同时也给我国汽车工业带来了外国汽车制造技术及先进的管理经验和手段,在一定程度上推进了我国汽车工业的发展。因此,从某种意义上说,合资是双方各取所需的一种“双赢”策略,它为我国汽车品牌的发展奠定了良好的基础。

我国汽车品牌的竞争劣势。

第一,既无规模也不经济。我国的社会主义市场经济体制还没有完全建立,还不完善,再加上长时期我国汽车业的投资受行政隶属关系的制约,造成了我国汽车产业组织建立在政府规制基础上的合作性、封闭性的寡头市场,市场行为的总体特征是“弱竞争性”。目前,中国仅四轮汽车生产厂家就有100多家,超过美、日、欧汽车企业数量的总和,但年产量超过10万辆的只有5家。正是由于没有形成大规模生产能力,我国汽车企业生产成本才居高不下,直接造成了我国汽车产品的价格过高。

第二,开发能力滞后,技术水平低下。我国汽车企业缺乏开发设计能力,首先是由于中国汽车企业用于产品开发和研究的投资相对较少,使中国汽车企业缺乏产品发展的经济基础;其次是缺乏汽车研究与开发的高级技术人才,这也使产品技术进步缓慢,更新换代的周期长。而更严重的是,我国汽车工业在解决技术水平落后的过程中,一直走的是“以市场换技术”之路,现在看来,市场未必能换到技术,尤其是未必能换到有助于培育具有市场竞争力的品牌的技术。这一点可以从我国至今还无自主开发的汽车品牌中得到印证。

第三,产品结构不合理,价格过高。我国的汽车产品结构存在劣势,大多数整车企业都没有完善的产品结构,企业的车型平台少,同一车型的款式少。同时,国产轿车售价普遍高于国外市场同类车型,不包括价外税费,一般高出40%-100%。

第四,企业体制不健全,品牌成长受约束。首先是政府行政管理体制导致了严重的地方保护主义,阻碍企业的跨地区兼并,阻碍产品的跨地区流动,阻碍打假的跨地区行动。随着汽车业的发展,各企业品牌之间本应“同声相应,同气相求”,可是一些地方和部门,为了暂时的区域利益而不顾市场规则,实施地方保护,加强市场壁垒,其结果对中国汽车品牌的成长是非常不利的;其次是企业制度不健全导致企业缺乏进行品牌竞争应有的激励机制和压力。

第五,资金渠道不畅通,品牌培育缺乏供血。品牌的培育过程是一个资金不断投入的过程,可以说,品牌之花需要资金之水的浇灌。“九五”以来,国家已不再给轿车企业投资,企业要开发生产新车型,所需资金的绝大部分只能从银行贷款或是从国内外资本市场筹措。可是,近年来国内汽车厂商纷纷投资新的生产线,开发生产各种新车型,资金准备早巳力不从心。可见,今后若不扩展我国汽车工业的资金渠道,传统汽车企业将由于资金不足很难生产出轿车新车型,更不要说自主开发生产新车型。

第六,企业创新观念不强,品牌意识淡薄。到1997年我国汽车工业利用外资达14亿美元,“桑塔纳”、“富康”、“夏利”等品牌的国产化率已达70%以上,但品牌都不在中方,我们看到的只是越来越多的“洋品牌”占据国内市场。汽车企业普遍缺乏创造品牌、保护品牌、发展壮大品牌的品牌意识。另一方面,有的企业一旦创出名牌后,就自以为万事大吉,只需坐收超额利润,表现为行为目标和行为短期化,而这恰恰是品竞争的大敌。

综上所述,在世界汽车工业技术进步飞跃的时代,面对国内巨大的潜在市场和世界汽车工业的国际化,中国汽车工业不仅要培养产品和技术的自主开发能力、创新能力,提高产品的技术含量和品质性能,更重要的是要打造有竞争力的中国汽车品牌,获取汽车品牌规模经济效益,稳固已有的市场资源,增强品牌服务意识,实现快速的市场扩张,巩固国内汽车销售服务市场,同时采用现代化管理方式,构建具有国际竞争力的大型品牌企业集团。

爱华网

爱华网