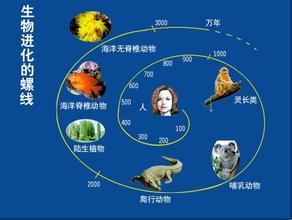

当我们试图去触摸未来10年的时候,越来越像是在阅读一本科幻小说:不使用无线信号,也不使用传统的数据线,人类的双臂就可以变作一段导电的“数据线”传输文件;通过向人体植入集成电路,人类有能力治疗治愈各种疾病;婴儿胚胎在一小块由电脑控制的芯片上受孕,并度过其最初发育的若干时日;人类还可以将自己的大脑移植到机器人身上,从而使其生命可以在这个“生化机器人”身上继续“存活”下去 不言而喻,科学技术的想象力与执行力,正从生命的维度,把一段段科幻故事变为眼前鲜活的现实。关于生命和科技伦理的议题,越来越成为未来10年互联网和IT通信行业绕不开的话题——当生命趋向数码化和虚拟化,生命是否已经被拓展出另一种生存的形式?人工生命的出现,人类与自然界其他物种的生活环境和生存状态会不会因此而发生巨大的改变?“自然进化”的规律一旦被打破,计算机和互联网会在“人工进化”中扮演怎么样的角色?当人类成为“造物主”,生命的形态将被如何改造,又是否正被导向人类不可知的深渊? 这些宏大而充满想象张力的命题,彰显了对现状的焦灼和对未来的迷茫。这种焦灼的迷茫,或许在新媒体艺术家的群体里,已经被赋予了更高的敏锐度。“我们之所以能够用多种方式来探讨生命,是因为我们已经假设了什么是生命,即生命不言自明、无需进一步检验其实,‘生命’本身是我们思维中未经检验的盲点。”他们的作品正超越对当代艺术常见的诟病,不再是单纯博取眼球的艺术“科技秀”;更重要的是,数字艺术家们借助“新媒体”的语言能量和媒介技术在工具层面上的发展,将思维的触角指向了新的文化命题,像哲学家一般对生命本身进行思考。 生命的“数码化” 从计算机诞生的那天起,0和1不仅成为了人与计算机传递信息的媒介,这两个数字也在“格式化”人类的生活。从全球定位系统GPS到先进的卫星和导弹,引导人类科技发展的军事科技已经数码化。民用科技也是如此,最先进的电视是数码电视,最流行的相机是数码相机,最具有品质的音响是数码音响从生命的角度看,我们的记忆被数码化,不再只是脑海中转瞬即逝的脑电波。人类的声音和音乐,因为数码化而不再需要口耳相传,变得更加容易收藏和储存。人类的口述和笔录历史,也因为数码化不再随着纸片凋零而更接近永恒。0和1这两个数字成为了承载生命的媒介,而与生命产生了莫大的关联。 在谷歌艺术中心,曼德拉成为了一个被“数码化”的生命。但数码化之后的伟人,也从单一的光辉形象,变得更加立体而富有争议。“曼德拉档案上线项目”对数千份曼德拉的档案文件、图片和视频进行保存并数字化,把全球最重要的曼德拉文献重新汇集到一起并得以数字化。许多资料此前因为太过珍贵,所以很难见到,还有很多资料“或是散落,或是残缺”,从来没有成为数码文件。谷歌艺术中心按照目前最流行的时间轴模式,将他93年的岁月分为了7个部分:幼年时代、狱中岁月、任职总统、退休、关于曼德拉的书籍、曼德拉与年轻人以及传奇时刻。就像曼德拉在一份手稿中如此写道,“我在狱中曾经最深感忧虑的一个问题,是我无意中向外界传播的形象,使别人错误地把我看作是一个圣人。但我从来不是一个圣人,如果非要这么去定义我的话,我只是一个不断去尝试的犯了错误的人。”当记忆的碎片和历史的档案被数码化,纷杂的来自官方和民间的真实都涌现到一处,我们该如何重新解读历史、解读生命? 另一方面,与我们认知的“永恒”相比,数码化的生命是否比起传统的生命存在形式,更加脆弱和容易消亡?数码时代的任何事物,是否更经受不起永恒的考验?瑞士艺术家Marck通过身体雕塑、装置、影像与电视相结合的方式,把土耳其浴女“雕塑”到了LCD液晶电视里,但这种“数码化的生命”也让它的购买者感受到了新的冲击:理论上来说,从购买之日起的15年左右,他们就必须做出一个新的决定,要么重新把作品拿去修理,要么就只能眼睁睁地看着它再也不是那件艺术品——因为这块液晶屏幕的寿命只有15年。比起很多年前人们用笔写书,用笔绘画,直到今天我们还可以阅读得到;一旦书籍开始走向电子,如果技术故障发生了,书也就不存在了。我们的子孙后代可能永远看不到我们拍摄的数码照片,因为他们可能永远也找不到正确的播放器。数码化的生命,是否也有生命的期限,随时会走向生命的终结? 生命的“虚拟化” “它是真实的存在,同时又是一种幻象,是另一个层面的世界。”——不知不觉间,我们就进入了这样一个“全线社交”的时代,只有从网络上,我们才知道朋友的心情和正在收听的歌曲,或是去了某个城市旅行,或是最近换了工作。无论是煲电话、看电视、用电脑还是听广播,我们越来越分不清,究竟是在和机器打交道,还是在和活人打交道。在新媒体艺术家那里,看到了生命是两个世界的存在,既在我们生活的世界里,又存在于虚拟的世界里。当“虚拟化”的生命与真实的生命彼此嵌入、互利共生,未来的我们会不会更多地生活在虚拟世界里,并发展出第二层乃至第三层虚拟世界? 丹麦艺术家摩根斯·雅各布森(Mogens Jacobsen)把“虚拟化的生命”看作一个“输入和输出”的过程:输入端是真实存在、富有活力的生命,而输出端是虚拟化、网络化的生命。地上是用电线串联起来的数百个马铃薯,或疏或密,形成一张网。每个马铃薯上都被扎入了2根钉子,一头正极,另一头负极;就这样,每个马铃薯成为了一块微型生物电池。当马铃薯依然新鲜和充满“活力”时,它发出的电流通过电线收集、集中,并联到集成电路板的一端,集成电路板的另一端则驱动了一台微型计算机的文字感应系统软件。网页浏览器上正敲击出马铃薯“写下”的诗歌,那是一段愤怒的对白,抗议种族间的煎熬、施暴,充满了悲悯的声音。随着时间的推移,当这些果实逐渐枯燥、干涩并走向生命的尽头,网页浏览器上谱写的词句也越来越压抑,最终,由欧盟理事会发布的指责丹麦高压移民政策的报告定格在了网页上。虚拟世界里马铃薯的诗歌,是这个真实世界的倒影,也被填充了真实世界的喜怒哀乐、爱恨情仇。当真实世界是快乐的,虚拟世界或许才能更快乐起来。 而在天生罹患残疾的意大利新媒体艺术家安吉洛·穆斯克(Angelo Musco)那里,“虚拟化的生命”是一种更强有力的生命形态。他以人类的身体作为媒介,展现历经磨砺与坎坷的生命,讴歌生命的不屈与顽强。上万个裸体的人类,生活在黑暗荒芜的海底,如同鱼一般成群结队地游弋在水中。他们中的一些悠然自得,或微笑,或拥抱,另一些则正在坠入更深的海底,张开双手,凝视着观众,脸上有着惊恐的表情。他擅长用人体本身的堆叠进行造型,除了生活在海洋中的虚拟生命,他还让“虚拟的”真实生命居住在鸟巢里、子宫里、蛛网上,或是紧闭幽暗的地下世界。当观众浸润在穆斯克营造的虚拟环境时,生命的宽度得到了延展,不再拘泥于现实设定的空间维度。就如同他所说的:“在这些虚拟的世界里,也有劳动的分工、社会的组织与动员、群体间的交流与沟通、进攻与防御以及共同解决庞大而又复杂问题,与人类社会在结构上有很多共同之处,这也是反映我们人类社会的另类写真方式。” 艺术是“赋权”的工具 信息时代更像一本关于人类未来的传说,无论是机械科技、网络科技、生化科技都以一日千里的速度向前推进,藉由科技的补强,人类正在扮演上帝的角色,开始了第二次“创世纪”。计算机在刚产生时,主要目的是为了完成工作量巨大的数值计算,然而今天的计算机不仅可以计算,而且是一种创造新世界的工具,“人工生命”世界就是这样的世界之一。人工生命与人工智能并不完全等同:对于人工智能,人们感兴趣的是计算机能不能比人聪明;但在人工生命的情况下,人们感兴趣的是人工生命的世界能不能建立。 荷兰当代艺术家泰奥·杨森(Theo Jansen)创造的塑料管制成的“沙滩兽”,或许就是“人工生命”的典型范例。在他长达22年的对这种新的“机械物种”的研究中,经过反复的尝试与修正,沙滩兽已经从一个单一仅存的“活体”,成为具有演化历史的物种家族。简单的沙滩兽可能只长着四条腿,而复杂的沙滩兽则体型庞大,如同蜈蚣一般,有着数十条腿,重达数吨。它们有自己的“思维能力”,由它们自己决定运动的路径和方式。杨森让这群生物相互之间比赛,优胜者通过吸收失败者DNA的方式,进化成更加复杂、更加优质的生物。杨森设想了这些海滩生物的远大未来:可以进化出皮肤,乃至足够复杂的大脑,拥有发达的神经系统,在海滩上存活下去,并且学会独自生活。甚至有一天,它们可以有性别,完成更加高级的生物反应,比如捕捉、进食和成长,又如交配和繁殖。 除了“人工生命”,人类扮演“上帝”的过程中,更加引起关注的是被称为“赛伯格”的突破界限的生命体:它把人类与动物、人类与机器、自然的与非自然的界限逐一被打破。它可以是人的身体、猪的外形、猩猩的眼睛、大象般的鼻子、猴子的毛发,怪异的“赛博格”就是个“四不像”。基因工程、仿生学、神经机械学这些新的科学技术进行着各种层面的实验,正在将全新形态的“后人类”带到这个世界。“后人类”的世界会不会让人陷入恐惧? 澳大利亚新媒体艺术家派瑞西亚·佩奇尼尼(Patricia Piccinini)对“后人类”的未来提出了她的主张,在她作品所再现的世界中,因基因工程而产生的非人类生物与人类能够和平相处,尽管打破了各个物种的藩篱,各种生物或基因改造所制造的生物依然是这个星球平等的一分子。人类并非是上帝所创造独一无二的地球统治者,而是与其他生物一样是大自然演化的一种。人类与其他物种均来自相同的起源,在地球上经过长远的时间演化成不同的植物与动物。回归到DNA的微观世界,人类与动物、混种生物、人造生物等并没有这些表相的差异,它们的差异仅仅是基因序列的排列不同而已。难道仅仅因为它长着动物的“丑陋”外貌,人类就可以自认为是“最高等级的动物”而杀死它们?种族、性别、人兽之间的差异仍然存在于以人类为中心的社会组织,并且造成许多歧视等社会和伦理问题。如果人类能进行换位思考,在它们身上发现的“动物性”之外,我们还可以找到它们身上所具有的“人性”的部分。反之,在人类身上,“动物性”也从未消失过。与技术一起繁衍和进化,这就是人类的未来。

艺术从来不停留在被动的欣赏,而是一种“赋权”的工具,是实践的启蒙者。新媒体艺术家们通过他们的视角,给我们呈现了新的思考维度,无论是生命的数码化、还是生命的虚拟化,或是生命的人工进化和异化,都重新构建了我们对生命本体的认知,也再次驱动我们去关注科技对生命带来的巨大影响:信息时代的生命将如何存在,未来的生命在科技的助力下会怎样演化。新媒体艺术家们就像米其林三星厨师,让食客们品尝到了一道道新奇而丰盛的美味,也给食客们留下了一种冲动:去琢磨怎样才能自己做出如此的美味?大概,新媒体艺术让人最着迷的地方,就在于这种“琢磨”。

爱华网

爱华网