公司治理理论综述

有关公司治理的研究很早就已存在,但是对其进行系统性的研究则始于20世纪80年代。综观国内外有关文献,可以发现人们对于公司治理的研究已经非常广泛,本文试图把它们纳入一个统一的分析框架。

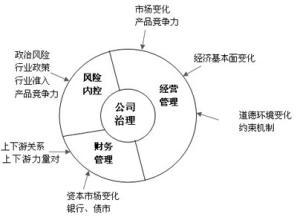

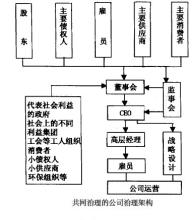

一、 公司治理的内涵与利益导向1, 公司治理的内涵 伯利和米恩斯(Berle and Means,1932)以及詹森和梅克林(Jensen and Meckling, 1976)认为公司治理应致力于解决所有者与经营者之间的关系,公司治理的焦点在于使所有者与经营者的利益相一致。法马和詹森(Fama and Jensen, 1983)进一步提出,公司治理研究的是所有权与经营权分离情况下的代理人问题,其中心问题是如何降低代理成本。施莱佛和维什尼(Shleifer and Vishny, 1997)认为公司治理要处理的是公司的资本供给者如何确保自己可以得到投资回报的途径问题,认为公司治理的中心课题是要保证资本供给者(包括股东和债权人)的利益。上述学者对公司治理内涵的界定偏重于所有者(一般情况下即为股东)的利益,因此他们信奉“股东治理模式”。8226;科克伦和沃提克(Cochran and Wartick,1988)认为,公司治理要解决的是高级管理人员、股东、董事会和公司的其他相关利益者相互作用产生的诸多特定的问题。布莱尔(1995)认为公司治理是指有关公司控制权或剩余索取权分配的一整套法律、文化和制度性安排,这些安排决定公司的目标,谁拥有公司,如何控制公司,风险和收益如何在公司的一系列组成人员,包括股东、债权人、职工、用户、供应商以及公司所有的社区之间分配等一系列问题。以上学者对公司治理的阐述把利益相关者放在与股东相同的位置上,因而他们提倡“利益相关者治理模式”。2,利益导向(一)股东治理模式与股东利益最大化 股东治理模式把股东利益最大化作为公司的目标。其假设条件是:在典型的公司中股东得到“剩余回报(residual return)”并承受“剩余风险(residual risk),从而实现股东回报最大化就实现了社会财富最大化。但是在如何实现这一目标上存在着两种观点(布莱尔,1995):第一种观点:金融模式(finance model)认为公司由股东所有并进而认为公司应按股东的利益来管理,试图促使经理人员对股东利益更负有责任(尤其是在伯利与米恩斯企业中)。金融模式的主张者相信,通过政策激励和采取最大化短期股票价格的行为是为股东利益服务的最佳形式,因为他们相信,今天的股票价格是反映公司未来利润和增长的最佳市场评估。其理论基础是“有效市场理论”。因此,他们主张为公司控制提供一个不受限制的市场,并主张增大股东的权利。第二种观点:市场短视市场短视派认为金融市场的压力使公司经理只关注短期利益,这样会对公司的长期管理产生一种经营决策上的偏导,从而降低公司长期资产的价值。罗伯特8226;哈耶斯和威廉姆8226;爱伯纳思(Robert Hayes and William Abernathy,1980)指出美国公司正在遭受“竞争性短视”(Competitive myopia)的损害,包括驱使经理过于沉重地倾注在以短期资本测量作为经理业绩评估准则的投资回报上。当金融模式主张者希望增加股东对公司的监督和影响时,市场短视派则希望公司治理可以在股东压力下,特别是在短期股票价格业绩中保护经理,或替代性地通过阻止交易和鼓励长期持有股票来试图实现股东的利益。但两者都认为股东的利益最大化可导致整个社会的利益最大化。(二),利益相关者治理与社会财富最大化利益相关者治理模式认为应把社会财富最大化作为公司治理的目标。布莱尔(1995)认为,在大多数现代公司中,股东只承担有限的责任,股东的风险可以通过投资多元化而化解,或选择退出,一部分剩余风险已经转移给了债权人及其他利益相关者。当股东不承担全部剩余风险时,股东治理模式的假设不成立,不能由股东利益最大化推出社会财富最大化。布莱尔认为尽管股东获得全部剩余收益并承担全部剩余风险的假设存在缺陷,但当那些监督和控制公司的人获得(至少是部分的)剩余收益并承担(部分)剩余风险,以及那些分享剩余收益并承担剩余风险的人(利益相关者)被赋予监督权的话,股份公司可以实现社会财富的最大化。崔之元(1996)认为,20世纪80年代以来,美国29 个州修改了公司法,新的公司法要求经理为利益相关者服务,而不仅仅是为股东服务。斯蒂格利茨(1995)认为公司有多个利益相关者,公司的目标不是追求公司价值最大化,而是满足多方利益相关者的不同需求,公司决策是多个利益相关者合力的结果。他认为股东中心理论忽略了包括政府在内的许多利益相关者的利益,把问题想象得过于简单,而利益相关者理论提供了一个更好的厂商理论模型。利益相关者理论的研究,推动了公司治理理念的变化。人们不再将公司治理问题局限于所有者与经营者之间的委托代理关系,而是进一步认识到,公司治理是由各利益相关者组成的一个系统。 3, 公司治理的分析框架从历史的角度来看,公司治理框架的边界在不断地扩展。其扩展路径为:所有者治理——所有者、经营者治理——所有者、经营者、利益相关者共同治理(家族企业) (伯利和米恩斯企业) (现代企业)二、公司治理的实证研究

(一) 所有制与公司治理阿尔钦和德姆塞茨(Alchian and Demsetz,1972)用联合投入与团队生产理论对以盈利为目的的私有企业与社会主义企业的差异作了简要论述。詹森和梅克林(1979)指出苏联型的国有企业在运行过程中,对个人而言往往得不到适当激励。张维迎(1995a)认为我国国有的委托代理关系是一种多层委托代理关系,初始委托人(共同体成员)的最优监督积极性和最终代理人的最优工作努力,都随着代理链条的拉长而递减。林毅夫(1997a)则对此提出不同意见,认为当竞争性的市场解决了充分信息问题后,委托代理关系就不会因为层次不同而产生差异。 与所有制和公司治理有关的另一个问题是转轨公司的治理。博伊科克等(Boycko,M.,A.Shleifer and Vishny,R.,1994)对国有公司私有化的不同方式作了探讨。博伊科克认为私有化是解决政府官员腐败的有效手段,国有企业私有化后必将提高效率,不过不同的私有化方式其效率也不同。他们指出,英国、民主德国、匈牙利和亚洲一些国家采取直接出售方式,而东欧与前苏联由于历史与现实的政治原因采用大众化私有方式相对低效且充满矛盾。琼德和迈金德(Jones and Mygind,1999)对爱沙尼亚私有化公司情况的实证分析显示,私有化导致所有权结构优化的假说可能并不成立。埃斯特林和罗斯维尔(Estrin and Rosevear,1999)对1997年150家乌克兰私有化公司的实证研究也表明私有化对乌克兰公司而言,没有产生绩效的改善和预想中的重组,其结论是所有权与公司绩效无关。(二)资本结构与公司治理1.MM定理——资本结构无关性莫迪利安尼和米勒(Miller, M.H. and Modiglianni, F,1958)提出了MM定理:不存在破产风险和对利息交付税收补贴时,企业的市场价值与资本结构无关。他们认为,在有效的证券市场上,由于市场套利过程的存在,理性的投资者能够实现个人债务杠杆与企业债务杠杆之间的替代,最终公司市场价值和投资者收益是不变的。MM定理的最大缺陷在于把市场看成是完全有效的,这一假设明显与现实不符,从而受到了众多学者的批评。稍后1963年,莫迪利安尼和米勒又论证了,存在对利息支付的税收补贴将导致企业的价值随着税收补贴的资本化价值量带来的债券筹资数量而上升。但是这种说法意味着企业差不多全部用债券来筹资。詹森和梅克林(1976)指出由于债券代理成本的存在,资本结构不可能完全债券化。2.MM定理的修正20世纪70年代以来,人们纷纷放松该理论的假设,尝试从破产成本、代理理论、信息不对称等方面来研究其影响因素。a, 代理成本与资本结构詹森和梅克林(1976)指出MM定理基于如下假设:企业现金流量的概率分布与资本结构无关。而现在由于破产成本的存在,企业现金流量的概率分布发生了变化,因此代理成本的存在否定了MM定理的合理性。莫迪利安尼与米勒的缺陷在于没有涉及到与不同融资方式相联系的代理成本问题。詹森和梅克林认为债务的代理成本会产生两种相反的效应。第一种效应主要表现为债券会导致经理倾向于投资高风险高收益的项目。这是由债务合约的性质决定的,一旦失败,经理的损失有限。另一种效应表现为:由于从声誉角度出发考虑问题,公司或经理倾向于选择相对安全、能保证还清债务的项目,而不是真正价值最大化的项目(Diamond, 1989;1991)。从而,詹森与梅克林提出了公司所有权的结构理论:当代理成本A最小时所对应的E* 为股权与债券的最佳比例。而哈特之前如Townsend等,认为最化合同为债务合同。]融资结构在公司收购兼并或控制权的争夺中也发挥着重要的作用。詹森(1986)指出,债务迫使控制者承诺在未来支付现金流量,因而对控制者的控制及其利益形式约束。Grossman and Hart(1988)认为不还债将使债权人剥夺管理层的控制权,实现控制权从管理层到债权人的转移。(Israel, R. 1991)模型阐述了融资结构对收购价格及收购成功概率的影响。阿洪—博尔顿(Aghion and Boton,1992)模型解释了为何典型的债务契约是与破产机制相联系,而股权契约是同保持清偿能力前提下的公司经营权相联系的。Easterbrook、 Fluck、 Myers提出了红利的委托——代理模型,认为红利是为了威胁管理层而派发的。张维迎(1996a)认为公司的融资结构与公司控制权及所有权的转移有紧密联系,公司所有权是一种状态依存所有权(state-contingent ownership),并不必然属于股东所有。正是在这个意义上,Blair(1995)认为,将股东视为公司所有者是一种误导。b、不对称信息下的融资结构迈尔斯与马伊路夫(Myers and Majluf,1984)认为,投资者对公司内部情况及公司投资项目的了解,往往不如公司内部控制者。若公司实行股权融资,由于股市投资者的信息不对称,公司只能以低于实际价值的价格发行股票。这样会使原有股东的利益受到损害,因而公司不愿采用发行股票的方式筹集资金。因此,迈尔斯(1984)指出,公司融资存在一种“次序等级理论”(pecking order theory),即公司存在内部自有资金情况下,往往先使用自有资金,然后才会使用低风险的债务融资,而发行股票则是最后选择。c.法律保护与融资结构 Stulz指出为防止债务人失职,债权人不需要象股东那样采取联合行动,因而能更有效地得到法律保护。LLSV用法律规则的特点和执法质量两个指标研究表明投资者保护越弱的国家,资本市场越不发达。美国对投资者的法律保护最好,因此企业以股权融资为主,股票市场发达,日本和德国重视对债权人的法律保护,所以企业以债券融资为主,债务市场发达。他们认为企业的融资决策与该国的法律环境等因素有很大关系。d.交易成本理论TCE威廉姆森(Willamson,1988)利用资产专用性来考察融资决策。从交易成本出发,他认为企业应该首先利用债务融资,然后是股权融资,进而提出Dequity概念,实现债务与股权融资的结合。设R为资产专用性指数,债务与股权的成本为K的函数,分别为D(k)和E(k),且D(0) Myers(2001)对融资结构理论作了简要的评述:a, trade off theory. B. the pecking order theory C, the free cash flow theory d. MM定理。他认为每一种理论均只反映了某一方面的情况,而不是一个一般性的理解,最后提出应考虑人力资本与金融资本共同投资的资本结构。(三)、股权结构与公司治理、绩效1,詹森和梅克林(1976)将股东分为两类:一类是内部股东,既是所有者又是管理者;另一类是外部股东。随着所有者——管理者股票份额的减少,他对企业产出的权利要求部分也减少了。这将鼓励他以额外津贴的形式占用公司资源,更重要的是熊彼特式的创新活动也将减少,这将导致企业价值大大降低。2,德姆塞茨(1983)认为股权结构与公司绩效并无内在关系。他指出不能简单认为股权分散会导致企业价值不会最大化,所有权的结构是竞争性选择的结果。通过比较各种成本的大小,会使企业所有权结构达到均衡状态。Morck, Shleifer and vishny(1988)发现股权集中度与绩效成正比。 3,Stulz(1988)从收购与兼并的角度出发,认为公司价值与经理控制的投票权数量之间呈U形关系。当经理控制的股票权比例α较小时,随α的增加,公司价值上升;当α较大时,随α的增加,公司价值趋于下降。这一假设得到了McComell and Servaes (1990)的证实。4,Shlerfter and Vishny(1997)认为法律不能给小股东以有效的保护时,大股东能获得有效的控制权,所以大股东持股在世界各国很普遍。在大股东不常见的美国、英国,敌意收购作为一种替代机制出现了;另外,大的债权人也在公司中拥有很大的权力,如日本、德国。但是,当大投资者的利益与其他投资者、经理层或雇员的利益不一致的时候,会产生掠夺行为。大投资者会牺牲其他投资者的利益来满足自己的偏好,尤其是当他们掌握的控制权大于其现金流量权的时汲取租金(Rajan,1995),大投资者的掠夺会造成其他投资者不愿投资。(四),控制管理者的机制 A,内部约束机制——董事会等 1, 董事会的结构。特里科(Tricker,1994)认为董事会结构有重要意义,将董事会成员分为执行董事与非执行董事。哈特(1995)认为原则上董事会对管理者起着很重要的作用,但实际效果值是怀疑。因为董事会由执行董事与非执行董事构成,前者是经理人员,后者是外部人。一方面,执行董事不可能自我监督;另一方面,非执行董事(外部董事)也不可能做好监督工作。原因在于:(1)经济利益不大,所以积极性不高;(2)兼职太多,没有时间;(3)希望被继续留任,不愿得罪管理层。凯德伯里委员会(Cadbury)因此提出了改变董事会结构的建议。2,董事会规模。约梅克(Yenmack,1996)与爱森伯格等(Eisenberg, T.,S.Sundrgen and Wells , M.1998)分别利用美国和芬兰的数据研究表明董事会规模越大,公司绩效越差。利普顿和洛尔施(Lipton and Lorsch,1992) 认为董事会规模最好为8-9人,最大不超过10人。(Julian Franks and Colin Mayer, 2001) 通过对德国公司所有权的分析,发现了董事会替换与公司业绩的强联系。 B,外部约束机制——收购与兼并。曼尼(Henry G.Manne,1965)较早提出公司控制权市场理论。该理论认为在公司之外存在一个买卖公司控制权的市场。如果股东无法直接控制管理层,则可以通过接受公司外部收购者的报价来更换那些缺乏效率的公司经营者。从该理论可以推知,公司并购后被收购企业的管理者将被更换。然而经验表明并非如此。威廉姆森(1975)、阿罗(1975)、克莱茵、克劳福德、阿尔钦(1978)认为将同行业中处于不同发展阶段的公司联合在一起可能会在不同的水平间获得更有效的协同效应。其理由是通过纵向联合可以避免相关的联络费用的各种形式的交易费用。多德(Dodd)和鲁贝克(Ruback,1977)、布雷德莱 (Bradley,1980)发现即使收购活动并未成功,目标企业的股票在收购过程中也会被重新提高估价。人们对此提了两种假说:一种认为收购活动会散布目标企业股价被低估的消息并促使市场对这些股票重新估价,称之为“坐在金矿上”(Bradley,1983)。另一种假说认为收购要约会激励目标企业的管理层贯彻更有效的战略,即“背后鞭策”。三、各国公司治理模式比较及全球公司治理的演化(一) 各国公司治理模式的比较1、 分类根据各自的研究需要,学术界将世界上各国所采用的公司治理模式进行分类。Berglof(1997)的总结性评述将全球公司治理模式分为“内部型—外部型”、“距离型—控制型”、“基于市场型—关系导向型”、“基于市场型—基于银行型”等。其中最具有代表性的分类结果是区分出世界范围内比较典型的公司治理模式为,以美国、英国为代表的市场导向型即“英美模式”和以日本、德国为代表的银行导向型即“德日模式”。前者又被称为股东治理模式。由于这种制度对于公司信息的披露有着严格要求,也常被称为“以信息披露为基础的制度”(Nestor and Thompson,1999)。后者突出银行在公司治理中的核心地位,法律法规经常是禁止“投机性”活动而不是坚持严格的信息披露,主要借助主银行或全能银行的外部化相机治理机制与不同利益主体共同参与的内部治理机构,被认为更接近利益相关者治理模式。LLSV(1998)使用49个国家和地区的数据区分出四种传统法律体系来解释不同公司治理模式,因而将全球公司治理模式分为盎格鲁—撒克逊模式(包括美国、英国及前英殖民地)、法国模式(包括法国、西班牙、葡萄牙殖民地影响范围)、德国模式(包括中欧和日本)和斯堪的纳维亚模式(主要包括北欧国家)四种类型。Claessens等人(1999,2000)考察了9个东亚经济实体中的近3000家公司样本,发现东亚模式出现了新的代理问题,即大股东对小股东的利益侵犯,并且总结了东亚企业的共同特征,。Khan(2001)将其概括为两个方面:一是大多数东亚企业被家族所控制;二是家族控制常常通过股权金字塔、横向持股以及一股一票规则的偏离等方式而得以加强。他将东亚家族企业的公司治理制度视为与市场导向型和银行导向型平行的一种新的制度类型。另外还有一些学者研究了转轨经济模式。这种模式主要存在于俄罗斯和中东欧等转轨经济国家,他们的共同特点是都存在数量众多、规模庞大的国有企业需要进行重组,同时又继承了原有较为混乱的法律体系。在转轨经济国家中,公司治理最突出的问题是内部人控制,而内部人控制最典型的国家就是俄罗斯。由于企业内部人持有多数股份,所以,企业内部人的利益得到了强有力的体现,经理层事实上依法掌握了企业的控股权(青木昌彦,1995b)。内部人员(一般为经理层,波兰则为工人) 把持或控制科公司的多数股份后,成为了新的“所有者”。他所代表的就是他自己或本集团的利益,而不是普通股东的利益。(Cull,Robret,2002)、(Schutte,Clemens,2000)对捷克的研究表明,捷克私有化企业中,经理利用手中的权力,在所有者实际缺位的条件下,大量侵吞企业资产,形成所谓的严重“掏空”(tunneling)问题。这是制约捷克私有化企业迅速得到重建的重要因素。2.为什么存在这样的差异?典型的理论观点有两种:一种是政治起源论;认为各国公司治理合约的形式与该国的文化传统、法律规定、政治利益集团的寻租有关。Roe(2000)认为美国区别于欧洲各国的主要政治因素是否有深厚的社会民主。英美是个体主义和平民主义思想较重的国家,人们对权力的集中有一种持久的不信任感。不管这种权力的集中是在政府内还是在政府外。并且,全民参与式的竞争性选举和社会利益集团的普遍存在,强化了经济权力分散化,最终导致企业股权结构分散。相对而言,德日市场体系不十分完善,集体主义深厚,社会追求对公民的长期承诺,所以企业股权结构集中。USV则从法律资源的角度,各国公司治理的差异在于股东保护不同,对作出解释,普遍法系国家给予外部投资者——股东和债权人最强的保护,法国民法系国家对外部投资者保护最弱,而德国法国家和斯堪的纳维亚法国家则介于两者之间.与投资者保护强的国家相比,投资者保护较弱的国家中公司控制权更为集中,而在投资者保护较强的国家中,伯利与米恩斯式的公司即股东分散及职业经理控制公司的现象更为普遍。 二是路径依赖论。认为各国公司所有权结构和治理规则是由该国初始条件决定的,其中效率和政治集团的寻祖是关键因素,Gordon(1983)3,是否有最佳公司治理模式?施莱佛和维什尼(1997)认为投资者的法律保护和所有权集中是一个好的公司治理结构的关键因素,所以他们认为美国、英国、德国和日本具有世界上最好的公司治理制度。《OECD公司治理准则》则认为,好的或有效的公司治理制度是具有国家特性的,它必须与本国的市场特征、制度环境以及社会传统相协调(OECD,1999)。在20世纪80年代日本经济没有出错时,以银行为中心的公司治理显现出具稳定性的优势。人们认为,目光长远的银行能使公司主要关心长期投资决策。到了20世纪90年代,随着日本经济的崩溃,人们改变了看法。康和斯图尔兹(Kang and Stulz,1998)认为,日本银行远不是理性投资的推动者,它们错误地实行了软预算约束,向效益下降且需重组的公司过渡贷款。爱德华兹和费雪(Edwards and Fisher ,1994)、黑尔维希(Hellwig,1999)认为,德国银行同样在走下坡路,不能提供有效的公司治理。英美模式既有辉煌,也有危机的年代,特别是2001年以来接连不断 涌现出的安然公司、世通公司、施乐公司的假账丑闻也使人们对其公司治理效率产生怀疑;东南亚家族控制模式曾经造就了“东南亚奇迹”,但1998年以来的金融危机却使其暴露出诸多严重的缺陷。(二)全球公司治理演化:趋同还是多样化?1、趋同论(1)趋同于股东中心型模式的观点。研究公司治理问题的早期学者们认为股东中心型的英美模式比其他模式更为有效,也必将成为未来的主流模式。特别是二战后直到20世纪70年代,美国公司主导了世界,人们更加相信英美模式为全世界最佳。Foster(2001).Easterbrook and daniel(1991)认为国际市场竞争的压力会驱使各国公司治理向统一的效率模式演化,即以股东为导向、拥有发达的股票市场和分散的所有权的股东中心型模式。Jacopy(2001)的研究表明欧盟和日本大量制定法的变化,已使关系型治理体系有向美国的市场治理模式趋同的演变。 (2)趋同于利益相关者模式的观点。 20世纪70年代以后,弗里曼(Freeman)、多纳德逊(Donaldson)、布莱尔(Blair)、米切尔(Mitchell)等认为,利益相关者模式比股东至上模式更有生命力,也是各种公司治理模式趋同的方向。从全球公司治理模式的特征和实际运作方式来看,日本和德国的公司治理模式更接近于利益相关者模式。由于日本和德国经济在“二战”结束后崛起,并在20世纪70年代后相当长时期保持强大的竞争优势,为利益相关者治理模式提供了有力的证据。

(3)法律趋同与功能趋同2.反对趋同论 ①法律观点哥伦比业大学法律学教授Roe②政治文化观点③路径依赖观点思考: 从以上的文献中,似乎难以预计全球公司治理的演化趋势将对我国的公司治理产生什么样的影响?一个较为一致的意见是:无论朝哪个方向发展,各种治理模式中的一些共有的基础要素是必须具备的,如对投资者的保护,董事会的谨慎与忠诚原则,准确公开的信息披露制度等.但是,我们的当务之急究竟是应该加强对投资者的法律保护呢,还是应该引入大投资者治理模式(如MBO)?就像在一片缺水的区域,我们应该引水灌溉呢,还是引进能够抗旱的树种呢?

爱华网

爱华网