《邓小平时代》简体版出版,访谈对象含大量高层人物 在美国学界,或许没有人比哈佛大学费正清东亚研究中心前主任傅高义(Ezra F. Vogel)更有解释中国崛起现象的雄心—至少在资源的利用上。利用工作之便,傅高义在几十年里结识了大量中国高层官员,与他们中许多人的子女有师徒关系,并试图理解他们的困境和挑战。2000年从哈佛大学荣休后,当时年届70的傅高义,接受了《华盛顿邮报》前驻外记者Don Oberdorfer的建议,撰写一部邓小平传记,一写便是十余年。 “我认为邓小平特别重要,在20世纪的世界历史中,他改变了自己的国家,他的历史作用已经超过了其他任何国家的领导人,我是这样看的。”2013年伊始,这本《邓小平时代》简体中文版出版,作者本人出席了在北京三联书店的新书发布会,而作为“中国人民的老朋友”,这位年过八旬的老学者去年11月分别在上海和香港作了有关“邓小平与改革开放”的演讲。 在习近平重走南巡路之后,他甚至开始调侃自己的新书《邓小平时代》在大陆发行“赶上了好时候”,“现在中国主要走的是邓小平的路,我以前这么看,现在也是这么看”。

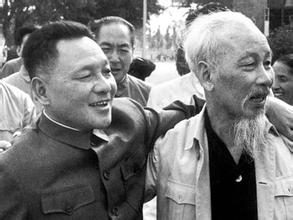

“邓小平是如何做到的” 与其说《邓小平时代》是一本传记,不如说是傅高义对“邓小平”所属的时代的分析。而用简体版新书宣传资料中的话概括,该书既有对毛主席、周恩来、邓小平、陈云等人相互关系的细致解读,又有对三中全会、权力过渡、中美建交、政改试水、经济特区、一国两制、九二“南巡”等重大事件和决策的深入分析。 “我从2000年就开始为写这本书做准备,我当时估计的时间是5年完成。”傅高义给时代周报记者介绍写作的过程,“为了能够让自己在访谈中共高层领导人时普通话更流利,我请了一位中文老师,教了我一年中文。” 经过了一年的停滞不前,傅高义决定“绕道”而行,从研究陈云下手。“对陈云的研究就花了我将近一年的时间。”傅高义告诉时代周报记者,他的访谈对象里不仅有邓小平的支持者,也有持不同意见者,“我希望听到不同的声音,其实早在这个项目开始前,我与他们也是朋友”。不过,他的访谈对象名单,更多地被一个个熟悉而陌生的名字占满—有媒体评论,傅高义充分利用了中国的“关系学”。 “我见过邓小平的小女儿毛毛,还有大女儿邓琳;我与万里的女儿和赵紫阳的女儿都有过长时间的交谈;我也与胡耀邦的两个儿子进行过研讨;也见过陈毅和叶剑英的儿子,以及曾工作在叶剑英身边的他的侄儿……” 据该书前言介绍,傅高义的访谈对象,包括中国的党史专家、高干子女和在邓小平手下工作过的干部(如江泽民、钱其琛、黄华、任仲夷、李锐等人)和深度参与那个时代的各界人物,曾与邓小平有过接触或者对邓小平有特别认识的国外政界、学界人士如新加坡的李光耀、吴作栋和海外著名学者王赓武、郑永年等,澳大利亚前总理罗伯特·霍克,日本前首相中曾根康弘、前驻华大使阿南惟茂,美国前总统吉米·卡特、前副总统蒙代尔、前国务卿基辛格、前国家安全事务顾问斯考克罗夫特等。 他跟时代周报记者谈论对邓小平的评价。“我个人做了研究后发现,邓小平的贡献不仅仅在于他考虑了改革的事,其实其他很多人都考虑了—比如华国锋—中国需要改革开放。但是如何领导工作,我觉得能够处理好是非常不容易的。所以我认为邓小平的作用,在于处理矛盾。他认识到了毛主席很多后期的错误,那么应该如何改?很多人非常崇拜毛主席,但是中国怎样离开毛主席的做法?我觉得这个工作的确很难。还有很多人喜欢原先走的那条路,包括公社化,但邓小平觉得那条路应该改变,应该让市场的作用发挥到最大。”傅高义说。 “邓小平曾遇到Tip O‘Neill(已故的民主党众议院前议长),Tip跟他讲白宫与议会发生争执的事。邓小平听得非常开心,还邀请Tip到中国来。不过同时他也告诉Tip,这样的争执在中国不会发生。”傅高义说,“他并不希望资本家拥有政治权力。他更希望一些对政治不感兴趣的人走在市场经济的前端,所以我觉得中国的确应该被称为是市场经济,而不是资本主义经济。” “20世纪的历史上,难道还有人比邓小平更大范围地改善了人民的生活水平吗?”“在20世纪的领导人中,难道还有其他人比邓小平在世界历史上更具有持续的影响力吗?”这两个反问句以结论的形式被傅高义写在了《邓小平时代》中,而他所做的更多是对“邓小平是如何做到的”的回答。 褒扬与争论 这本《邓小平时代》2011年在欧美一经出版后,也因为“过度褒扬”的姿态而引来了诸多学者、主流媒体的“批判”,不过社会学家出身的傅高义应该“习以为常”—批判本来就是社会科学界的惯例,而其中著名的代表人物是卡尔·马克思。 最严厉的批判来自于当代英国著名马克思主义史学家、新左派理论家和政论家佩里·安德森。在发表于《伦敦书评》上题为“Sino-Americana”的书评中,佩里·安德森将《邓小平时代》称为“毫不脸红的奉承”之作。 “有一部分关于中国的作品以美国为参考系写作,一般来说,作者专职或兼职地为国家工作,他们的问题是,‘中国,对我们来说有什么意义?’傅高义曾在克林顿治下的美国国家情报委员会做专门任命工作,他称CIA为保证不出现泄密,审阅了他的邓小平一书,他在哈佛教书,该校校刊称这本书为其辉煌学术工作的封顶石……该书在两个层面存在问题:首先是850页的篇幅,作者想让一般读者接受,但过于絮叨细节无论卖出多少本也不会有几人真正阅读;其次既是传记,需要历史想像力,傅高义从训练到思考却都是社会学者方式,而他个性又喜褒扬,写过《日本第一》,在1979年吹捧日本,日本泡沫破碎后继续称赞韩国朴正熙为20世纪成功现代化其国家的最杰出的四大国家领导人之一。”佩里·安德森在开头这样评价,并随后就书中各个细节进行了讨论。 前港督彭定康(Chris Patten)也为英国《金融时报》撰写书评,他认为“傅高义这部厚重的传记, 写得很有叙事技巧, 富有高超学术水准,阐明了应当对邓小平更崇敬的理由……本书并非充满溢美之词,但某些段落读来确有几分像是授权的传记。书中或会提及邓小平的缺点,但给出的总体评价中,展示其瑕疵时却是手下留情……傅高义有力地阐述了这样一个观点:因邓小平而得以脱离贫困的人数,比历史上任何人都要多,为此他应该得到嘉许。” 较为中立的评价中,加州大学洛杉矶分校名誉退休教授、政治学家理查德·鲍姆认为,对邓小平的领导和上世纪70年代中国的内部权力斗争,该书提供了大量新资料。但是,那些成果被一些章节淡化了,读起来像是“唱了一首毫无批判性的赞歌”。而其他评论则有“一些内容读起来像是来自中共中央的材料”等。 即便非议种种,《邓小平时代》出版繁体版后,便在大陆掀起阅读热潮。据傅高义中文版权代理甘琦透露,国内竞争该书简体版权的出版社最初达30余家。“我们按国际出版业的惯例,以内容分析和营销策划案为依据,选定了五家进入终选的出版社。最后入选的两家由傅高义亲自在香港见面定夺,竞争可说激烈。”甘琦说。不过无论是她,还是傅高义本人,均未向时代周报记者透露另一家进入终选的出版社情况。 据三联书店方面称,他们的目标是发行100万册,而在新书发布会现场,新华社记者直接将该书“定义”为2013年最畅销书,尽管尚在新年伊始。不过有意思的是,《邓小平时代》翻译者、山东大学教授冯克利却在傅高义国家图书馆讲座现场的“点评”环节,提出了一个疑问:“为何研究中国的东西,在大陆总是外来的和尚好念经呢?”

爱华网

爱华网