○簮缨之士,常不及孤寒之子可以抗节致忠;庙堂之士,常不及山野之夫可以料事烛理。何也?彼以浓艳损志,此以淡泊全真也。 ○藜口苋肠者,多冰清玉洁;衮衣玉食者,甘婢膝奴颜。盖志以淡泊明,而节从肥甘丧矣。

○宁守浑噩而黜聪明,留些正气还天地;宁谢纷华而甘淡泊,遗个清名在乾坤。

○遍阅人情,始识疏狂之足贵;备尝世味,方知淡泊之全真。

○谈纷华而厌者,或见纷华而喜;语淡泊而欣者,或处淡泊而厌。须扫除浓淡之见,灭却欣厌之情,才可以忘纷华而甘淡泊也。

○淡泊之守,须从浓艳场中试来;…不然,操持未定,应用未圆,恐一临机登坛,而上品禅师又成一下品俗士矣。

○淡泊是高风,太枯则无以济人利物。

○趣味要冲淡,而不可偏枯。

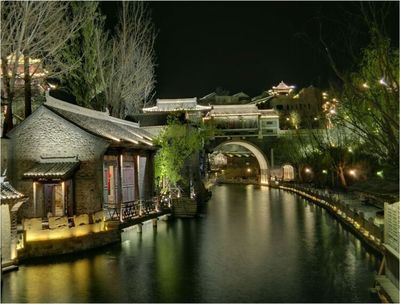

○一生清福,只在碗茗炉烟。

○席拥飞花落絮,坐林中锦绣团裀;炉烹白雪清冰,熬天上冷珑液髓。

○向三时饮食中诸练世味,浓不欣,淡不厌,方为切实工夫。

○醲肥辛甘非真味,真味只是淡。

○浓艳的滋味短,清淡一分自悠长一分。

○栖恬守逸之味,最淡亦最长。

○有一乐境界,就有一不乐的相对待;有一好光景,就有一不好的相乘除。只是寻常家饭、素位风光,才是个安乐窝巢。

在历史的长河中,洪应明敏锐地看到了这样一些对比鲜明的景象:

那些戴着华冠美饰的高官显贵们,常不能像那些家世寒微者那样坚持节操、为国尽忠。

那些厕身于朝廷高堂上的春风得意者,常不能像那些在山野上辛勤劳作的躬耕者那样料事如神、深明道理。

那些以藜苋之类的贱菜来充饥的贫困者,多有那清爽如冰、纯洁似玉的高洁人品;而那些惯于华衣美食的富贵者,则极易为了保持那些锦衣玉食而显出甘做奴才的软弱性格与嘴面。

为什么会这样呢?

因为那些家世寒微的劳作者,倘处得好清贫的生活,他就能因淡泊而明志,因明志而对人对事应对得当。

因为那些高官厚禄者,倘过份地依倚富贵,就有可能在沉缅于富贵温柔乡之时,逐渐消磨了自己的斗志。在关键时刻,甚至会因保持眼前已得的那些锦衣玉食的富贵生活而丧失了自己的气节与志向。

以三国时期蜀国的名相诸葛亮为例,他那济世救民的高尚志向,他那自比于管仲、乐毅的自信,他对天下事的洞若观火、了然于胸,并不是在刘备“三顾茅庐”请他出山担任军师、宰相之职后才建树的。恰恰相反,他的志向与自信都是在他隐居隆中、过着山野村夫的生活时就形成的。

那时的诸葛亮,过着结庐耕学的生活,即住在自己结砌的茅庐中,以耕耘种田为生,在学习方面也绝不松怠,生活虽清苦,他还是十分关注世事局势的变迁,不时与知心朋友一道谈古论今,逐渐形成了自己对当时政治军事格局的一套看法与应对策略。这又与他的高尚志向合在一起,使他赢得了时人的敬重,被视为卧龙藏虎式的人物。

所以,当刘备慕名恭请他出山时,年刚二十七岁的他才能了如指掌地纵论天下的形势,提出应对的策略……

可以说,没有淡泊明志的青年诸葛亮,就不会有日后被视为中华民族智慧化身的诸葛亮。

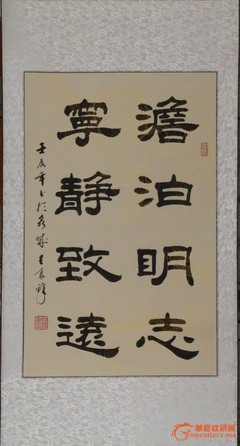

他自己对于淡泊与明志的关系,有着深刻的体悟。所以,日后他在《诫子书》中告诫自己的儿子:“非淡泊无以明志,非宁静无以致远。”这也是两句传诵至今的名言。

与堪称淡泊明志楷模的青年诸葛亮相反,诸葛亮受命辅佐的蜀国后主刘禅,则可谓因浓艳而损志、从肥甘而丧节的典型。

刘禅不同于其父刘备,虽也经历过战乱,却多是生活在娇生惯养的环境中,既无大本事,也未建树起高远的志向。刘禅即位之后,有诸葛亮凭着一股鞠躬尽瘁的劲头,蜀国还能出兵伐魏,刘禅还能背靠大树好乘凉,稳坐在皇位上,优哉悠哉地当个甩手掌柜。

在诸葛亮“出师未捷身先死”之后,刘禅就一筹莫展了。到了魏国大军压境之时,他也就只有乖乖地投降的份了。

当他被魏兵押到洛阳时,在司马昭举行的一次宴会上,刘禅看到了蜀地的歌舞,非但没有勾起亡国之恨,还笑个不停。司马昭感到奇怪,问他::“你不想念蜀地吗?”他脱口而出的回答,竟是:“这里很好,所以我不想念蜀地。”从而留下了一项“乐不思蜀”的历史大笑柄,历史上也将他称为“扶不起的阿斗”。

确实,一个无志气、无气节乃至无人格的人,虽曾贵为国君,但谁又能够扶助起他呢?所以,当时的司马昭就这样评说刘禅:“一个人没有心肝到了这个地步,即使诸葛亮还在,也无法辅助他,何况姜维呐?”

对于人生无深刻的体验者,不易知淡泊之难得可贵,不易知淡泊是有助于明志的。在洪应明看来,只有那些有着丰富的社会阅历、通晓人情世故而又尽尝人世的浓淡滋味者,才会认识放达无拘之可贵,才会知道淡泊有助于培植明确的志向与坚定的意志,才会拒绝那纷乱而又华而不实的生活,甘于淡泊宁静的人生,从而在天地间营造一份独特的清雅。他们胸中有看似浑噩实则是厚积薄发的智慧,而少了那些机巧小聪明,从而将具有人格感召力的正气留在历史与天地间。

那么,说“非淡泊无以明志”,是否太绝对了呢?

并不绝对。

因为淡泊确能使人清心寡欲,使人不致于过份地执着于财富、权势和名誉等等身外之物,从而超越那些短浅的功名目标,建树起追求更高人生价值的志向。

淡泊也能使人不致于被过分繁杂的生活头绪所迷惑,使人得以纯洁自己的身心,从而培植出超尘脱俗的心灵与气度。当人心静气定之时,无疑有助于贯彻与实现自己的高远志向。

总的来说,淡泊是明志的基础,明志则是淡泊生活的升华。

因此,古代国人尤其是古代的中国知识分子,都普遍地接受了“淡泊明志”的哲理,并将之具体贯彻到人生的进程中。时至今天,在中国知识分子当中,信奉并躬行此哲理者,还不在少数。

当然,要真正地过并且是过得好淡泊的生活,是说来容易做来难的。

在这方面,洪应明指出有这样一种人,他们原先声称自己讨厌繁杂艳华的生活,却在见到繁杂艳华的生活时而喜不自禁;他们曾标榜自己喜欢淡泊的生活,却因生活在淡泊的环境中而产生了厌弃之心。

因此,洪应明认为,一个人是否真正守得住淡泊,还须经受得住声色浓艳的考验,抗得住声色犬马的诱惑,否则,操行上未够坚定,应用上又缺乏灵活,那么,在关键时刻,即使是平日道貌岸然的上品禅师,也只会成为一个委琐不堪的下品俗人。

要真正做到淡忘那繁杂艳华的生活,甘于那淡泊的生活,就必须淡化乃至是忘却在对人对物时所持的不喜即厌或不厌则喜的情感,就必须降低乃至是扫除在谈滋论味时所持的非淡即浓或非浓即谈的偏见,做到随顺自然,戒偏激,也戒执着。

有必要说明的是,“淡泊明志”说的淡泊,意味着的是恬淡寡欲而又自得其乐的生活,宁静、平和而又丰盈的心境,也即曹植在《蝉赋》中所言:“实淡泊而寡欲兮,独咍乐而长吟。”

从智慧的境界上言,淡泊也是切合禅的生活理想的,因为“禅对于生活表层上的种种繁杂并无兴趣。”(铃木大拙语)

所以,淡泊者的生活绝对不是苦行禁欲的生活,也不是像泥佛一般地终日打坐的枯木禅式的生活。淡泊者的淡泊生活,既体现出他们行为的高风亮节,又表现出他们生机盎然的心境、冲和虚静的趣味。这些又正是洪应明所推崇的。

而那种将偏于干枯的生活等同于淡泊的意识,则是错误的、不可取的,因为那既失去了淡泊者所应有的趣味享受,也不利于人们去做助人济人、利生利物的善行好事。

如果认为上面的趣味享受之说过于虚玄笼统,类似诸葛亮与刘阿斗的例子也难免不具大众化的色彩,那么,我们还可以依据洪应明在《菜根谭》中所论及的思想,讲一些更具体也更具大众化色彩的方面。

先道道饮茶品茗。

洪应明认为人生的清福全在那一碗清茶、那一炉熊熊旺火中。

这无疑是一种偏好之见,却又是可以理解的,其主要原因倒不是因中国是茶的故乡,而是因茶性品洁不污,有助人涤滤除烦、提神醒脑乃至令人神思飞扬的功效。清茶一杯,每每能使人感悟出一种清淡、雅致而又悠长的韵味。

历史上,自唐朝茶圣陆羽在其名著《茶经》中,将加葱、姜、盐和香料煮成的茶比喻为倒在沟里的废水之后,就促使饮茶形式由煮茶改为今天依然流行的泡茶,人们已经学会珍视茶叶的那种单纯清和的真味了。

其后,茶的这种清爽、清香、清雅而又耐品味耐咀嚼的真滋味,因十分投合禅僧们那澹泊自然的胃口。于是,禅宗公案中,有的禅师对于任何来求教者都是一句:“吃茶去!”有的禅师则以“饭后三碗茶”来标榜自己的家风……终致得出了“茶禅一味”的意识,于是,品茗饮茶之时,自有禅意样趣含其中。

历史已降,作为中华文化瑰宝之一的茶文化更传入了东瀛日本,形成了以“和、敬、清、寂”为其神髓的茶道,茶道既使饮茶者的自我修养向完善的方面发展,也有助于培植与维护了和谐、宽容的人际关系……

这些,或许并不尽在洪应明的视野中,他只是依然用诗化的语言来赞美性地描绘那些隐者悟者:垫席已经被飞花落絮覆盖,他就以那锦绣的落絮作为坐垫,依然端坐林中;白雪清水正在炉中烹煮着,哦,那不是冰雪!那是仙人们所饮的玉液琼浆的精髓……

还有必要一提的是,在茶之外,祖国传统医学认为:白开水是百药之王。从现代营养学的观点来看,任何含糖饮料的价值,都不如白开水大,因为纯净的白开水具有特异的生物活性,进入人体后,容易透过细胞膜进入细胞内,能很快被胃吸收,进入血液循环,发挥出新陈代谢的功能,同时还可以调节体温、清洁人体内环境。

再讲讲饮食及其滋味。

在洪应明看来,一个人要领略并领悟人生的真滋味,并非一定要在大场合或做大事业之时。即使是在平日一日三餐的饮食时间,也是一段品味体察人世滋味的好时光,此时能做到不因饭菜的浓淡而起欣厌之心,也就是心地上那一段高而又切实的修养的表现。

且先别笑这种说法,因为在读伟人们的传记时,我们或可不时看到这样一个又一个的情节大致相仿的故事:主人公或是思想家,或是文学家,或是科学家,当他全神贯注地思考他所面临的棘手难题时,他对自己所吃的东西竟是嚼而不知其味的,甚至在未吃或吃了正餐之后,猛然一醒,还是搞不清自己是否已经吃了东西……人们对此每每觉得不好理解,因为这正是凡人不及伟人处。想想,倘若世界只充斥着贪吃会穿的人,他们个个都只会为饭菜的浓淡略异而轻起喜怒之心,轻作喜怒之状,那么,人们就很有理由怀疑:人类社会能有今天所呈现出的繁荣发展的局面吗?

再回到滋味浓淡的问题上,如果允许选择,洪应明更愿选择淡的滋味,因为这才是原味、真味,它较浓艳的滋味,更多一份清淡而又悠长的韵味——或许,这也大概是我国的南方地区尤其是两广人盛行饮早茶的风尚,爱吃白切鸡之类的单纯清淡的菜肴的缘由之一罢。人生一世,能有日常的饭菜吃,有平凡安宁的生活,不因乐极而生悲,不因得福而致祸,那么,人就算是生活在安乐的窝巢中,就能领略人生的真趣,夫复何求?这又正是符合坐行住卧、吃饭睡觉皆禅的意旨的。

而今天的科学研究还揭示,在莱肴中放盐过多(每人每天的摄盐量在10克以上),吃得过咸,会给我们的身体带来诸如高血压等不利后果。因此,吃盐过多是不可取的。

如此道来,那沁人心腑的茶之所以爱到人们的喜爱,那悠长的淡滋味之所以值得我们回味和珍惜,未尝不是淡泊明志的外在表现。

淡泊明志者不稀罕浓艳肥甘的生活,更不会为了浓艳肥甘的生活而丧失气节。

君子之交淡如水,在君子的简单生活中,有栖恬守逸之味,味最淡,最值得回味,其存留时间,也最长。

所以,淡泊明志说,是智慧之说,至今还受人们的推崇。

爱华网

爱华网