十年前我开始上网,宪政还是一个相当高贵的词语,高贵到什么程度呢,在一些公共空间,宪政竟是敏感词,只要你的发言包含“宪政”二字,便要遭遇审核。记得那时如“宪政专家”“宪政学者”之类,都是十分值钱的头衔,大陆知识界,冠此名目者,寥寥数人而已。不像如今,空喊两声宪政,尚且不解其题中应有之意,即可谓“宪政专家”。当然,现在专家已经严重贬值,比烂帮子的大白菜还便宜几分。 “宪政专家”的泛滥,并不完全是坏事。这足以说明,谈论宪政不再是一种禁忌,不再是政法精英的专利。宪政从雕栏画栋的王谢堂飞入了寻常百姓家,从高贵走向通俗,从理论走向现实,从书斋走向广场,恰恰证成了它在中国的茁壮生命力。 而今,宪政制度的建构,已经成为转型中国的一大共识。所谓共识,即不分左右,不分朝野,都一致赞成,至少表态说赞成,至于其心底怎么想,不便诛心,且不去管它。单说各方对宪政的同一态度,是好事,也是坏事。好事是达成了共识,坏事是共识的根基,似乎不大牢固。因为各方都有自己的立场与算计,都有自己的宪政观与宪政理论,以及背后的政制蓝图,当这些东西摆上了台面,我们会发现,原来除了宪政这两个汉字,没有第二种写法,各方关于宪政的诠释和设计,几乎全然不同。 就我所见,有自由民主宪政、儒家宪政、基督教宪政、普通法宪政主义、天道宪政主义、民宪派…… 乱花渐欲迷人眼,到头来,连宪政的本原面目都血肉模糊。宪政彻底沦为橡皮泥,你想捏成什么形状,就能捏成什么形状,也许最终之造物,丝毫不沾宪政的血缘,仅仅是贴上了宪政的商标,挂羊头而卖狗肉。

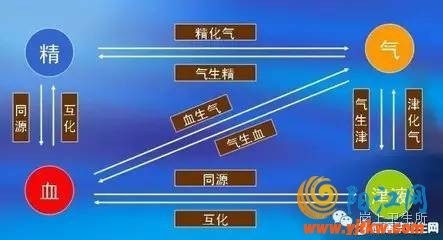

读到这里,有人会问:到底是什么宪政? 宪政并无统一的定义,甚至在宪政学者之间,哈耶克有哈耶克的定义,萨托利有萨托利的定义,刘军宁有刘军宁的定义,王怡有王怡的定义。由这些定义的共通之处,可知宪政是一种以法治与分权为手段,约束政府权力,捍卫公民权利的政治制度。我曾打比方说,宪政以法治为骨骼,分权为肌肉,自由为细胞,民主为血液。细究起来,宪政的要义,当是法治与自由。从起源上讲,宪政与民主并无必然关系:民主国家未必是宪政国家(如古希腊),宪政国家未必是民主国家(如大宪章时代的英国,国体为君主制)。只是宪政发展至今,则与民主重建了一种血缘,民主决定了权力的主体(权力归谁所有),宪政决定了权力的内容(权力该如何行使,其公私边界何在),后者的合法性需要前者来授予,并在其合法性遭遇危机之时,由前者予以决断。 必须明确一点,宪政就是宪政。宪政不是自由,不是民主,不是法治,这些只是宪政的要件,不能取而代之。由此而言,诸如“自由宪政”“民主宪政”等说法可休矣,自由、民主内在于宪政,宪政无须它们修饰与限制。这好比苹果含有苹果核、苹果肉、苹果皮,你能不能说“苹果核苹果”“苹果肉苹果”? 有人说,苹果依地域,可分栖霞苹果、白水苹果、蒲城苹果等,那么宪政是否可以以此分成基督教宪政、儒家宪政呢?我不否认这些概念的正当性和历史支撑,却有些担心,这般分法,会不会使宪政精神从开放(宪政永远处于流动的、未完成的政治时态)走向封闭,会不会与宪政的真义渐行渐远?尤其是,一种说法成立之后,便将宪政的诠释权据为己有,不容他者染指,以为唯有自己这一派的宪政观才是真理,其他宪政派系都是异端,统统斥之为“伪宪政”。此中代表,如基督教宪政,视宪政为基督教的专利,主张必须移植基督教,重建超验之维,宪政才能落地生根,长成龙种。 哪怕将宪政比作一个筐,却不是什么瓜果都可以往里装。此筐的界限,由自由、民主、法治等篾条所编成,任何与这些价值有所抵触、冲突的事物,企图与宪政结亲,终不过是一厢情愿的单相思,无法成就鱼水之欢,反而可能导致两败俱伤。

爱华网

爱华网