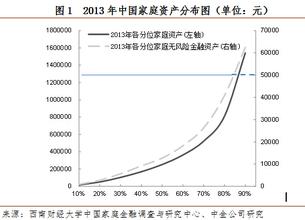

英国的利率管制表现为银行间的利率协定,在第一次世界大战之后就存在。以中央银行的再贴现率为基础,商业银行对存贷款利率和同业拆借利率执行以下协定。(1)存款利率协定。支票存款不支付利息,通知存款利率低于再贴现率2个百分点。(2)贷款利率协定。贷款和透支利率比再贴现率高0.5~1.0个百分点。(3)拆借利率协定。拆借利率比存款利率稍高,但最低利率应比再贴现率低1个百分点。在这种协定下,市场利率与英格兰银行的再贴现率有紧密的联动关系,英格兰银行通过调整再贴现率影响市场利率。20世纪40~60年代,英国不同类型的金融机构之间几乎不存在竞争。例如,银行业服务专门由银行提供,住房融资服务则专门由住房抵押贷款互助会提供。20世纪60年代末和70年代初,英国的通货膨胀加剧,实际利率处于"负利率"状态(见图3-1)。因为公众对通货膨胀上升的预期,货币当局有关控制利率水平的操作难以达到预期的目标,为此英国货币当局开始转向以货币供应量为货币政策中介目标。与此同时,利率管制削弱了银行业的竞争力,银行存款流失。20世纪60年代末,政府放开了进入伦敦金融城的限制,外国银行迅速渗透到英国银行体系,加剧了银行业竞争。随着国际资本的频繁流动和欧洲美元市场的不断扩大,缺乏弹性的管制利率导致国内资本的外流,扰乱了国内的金融秩序。1967年11月,英镑因国际收支发生危机而贬值(见图3-2)。图3-1 英国利率市场化前的宏观经济环境

资料来源:世界银行数据库。图3-2 英国利率市场化之前及其过程中的汇率和国际收支情况资料来源:世界银行数据库。

爱华网

爱华网