人的身体、猪的外形、猩猩的眼睛、大象般的鼻子、猴子的毛发,这个怪异的“生物”,看起来是个大杂烩。它们并非来自外星球,而是未来的“后人类”。基因工程、仿生学、神经机械学这些新的科学技术进行着各种层面的实验,从原子、细胞到整个身体,正在将全新形态的人类带到这个世界。

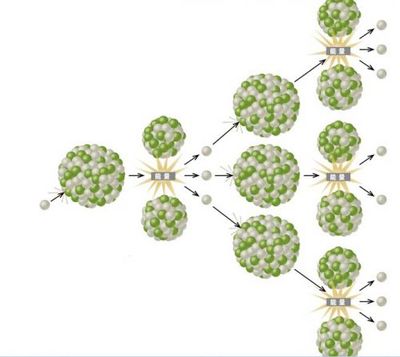

这些看似荒诞的雕塑和绘画作品,出自澳大利亚艺术家派瑞西亚·佩奇尼尼(Patricia Piccinini)的创作。佩奇尼尼是当代最有代表性的新媒体艺术家之一,她的作品形式非常丰富,从绘画到雕塑,从影像到装置,关注“人造”与“自然”之间的分界,并探讨了构成生命的元素以及现代科学、基因工程所带来的生命形态的改变,在公众中引发了对“赛伯格”的社会思考与利弊争辩。1985年,唐娜·哈罗薇(Donna Haraway)发表的“赛伯格”(Cyborg)宣言,预见了在科学上“人”、“机”合体技术的出现:“赛伯格是一个具有控制能力的机体,一个机器与生物体的杂合体,一个社会现实的创造物,同时也是一个虚构的创造物。” 生物科技以及计算机科学的进步,正在挑战“旧人类”终结以及“后人类”开始的界线。在过去,人类利用化妆、刺青、穿洞等方式改变身体的外貌,而在科技进步后,人类利用外科手术、基因改造、复制甚至植入机械或生物原件的方式改造和创造身体。如同外科手术可以改造身体、改变性别,所谓“自然构成”的身体,它的定义也变得越加流动与模糊。在认同发生改变的情况下,被移植了动物器官或者基因的人类,究竟还是不是“人类”?达尔文的“进化论”或许已经不可避免地走入了下一个阶段——“赛伯格”。 在当代科幻小说和电影里,很容易就发现“赛伯格”的身影,它们打破了人类与其他物种边界的生物特性,居住在自然与人为之间的模棱两可的世界中。《阿凡达》就是这种生活在未来世界中的“超人类”,他们是人类与潘多拉星球土著“纳美人”的混血儿,身高达到3米,方便在潘多拉星球生存和开采矿业,为人类掠取潘多拉星球上的资源。 现代医学里也充满了“赛伯格”,如装设在心肌梗塞病患心脏血管中的心导管支架,或是在失去手臂患者身上装上替代的机械臂,并利用身体其他部位肌肉所发出的电流与电子讯号来控制这条机械臂。这样的例子有很多,人类发现DNA是控制生物外貌、器官的重要密码,转基因技术迅速地在植物品种和外貌的改良上得到了运用和普及。而1997年2月,苏格兰首府爱丁堡的罗斯林研究中心的生物学家威尔穆特发表了惊人的研究成果:他们成功地利用一只6岁绵羊多利的乳腺细胞,复制出了另一只绵羊。自此之后,复制人类已经不再仅存于科幻想象,而是即将实现的现实。 人类的“身体”早已不仅仅停留在当代艺术的前卫象征形式,而成为前沿科技的“捕捉对象”。机器越来越“智能化”、“生物化”、“人工化”,而人类的身体则越来越“机械化”乃至走向“变异”。日本动画导演押井守《攻壳机动队》的女主角,全身都是机器与生化组件构成,仅有脑部保留了原本的生物组织。她不断地怀疑,自己是人,还是机器?人类的身体是否将会失落在机器与“异形”的世界中? 事实上,在英国,人类和动物的杂交胚胎实验一直在“秘密地”进行着。2008年在经过公众听证后,英国颁布了《人类受精与胚胎学法案》,一定程度上放开了杂交胚胎的研究。在这个法规中,包含了三类“生物杂交”的办法:第一种要求用一种生物的精子给另一种生物授精,在受精卵中两种生物的基因差不多各占一半。第二种方法是把人类的胚胎细胞和另一种动物的胚胎细胞混合在一起,但DNA不会相结合,这样理论上诞生的只是兽面人身的怪物,就像古希腊神话里有着狮首、羊身、蛇尾的神兽“奇美拉”(Chimera)。第三种则先从动物的卵细胞中取出核细胞,再把人的细胞移植进去,取代原来的核细胞。所以通过这种方法“杂交”而生的胚胎超过99%的遗传密码都来自人类。尽管《法案》规定只有获得执照的三所大学实验室才可以进行“杂交”实验,杂交后的胚胎在存在14天后必须销毁,而且只能用奶牛和兔子作为实验动物,帮助开发胚胎干细胞,进而寻找到治疗疾病的办法。但是,这样的实验还是引发了各国公众的恐慌。 人类正进入了一个“后人类”的未来,新的科技发明也将剧烈地改变社会互动的结构。种种疑问等待着人类去挑战、去解答:什么是自然,什么是人工?什么是本我,什么是他人?现代生物科技,将把人类引向何方?未来的“后人类”世界将变得更糟,还是更好? 这个问题的答案或许需要漫长的时间,但佩奇尼尼对“后人类”的未来提出了她的想象,在她作品所再现的世界中,因基因工程而产生的非人类生物与人类能够和平相处,尽管打破了各个物种的藩篱,各种生物或基因改造所制造的生物依然是这个星球平等的一分子。就像她的作品《漫长等待》里,相拥而眠的“当代人”与“后人类”。 记者:是什么灵感,让您想到去关注“后人类”的现象? 佩奇尼尼:1994年和1995年我从艺术学院毕业后,曾经花了一段时间在自然博物馆里进行解剖的观察和素描练习。当时我的一项任务就是利用计算机设计出一个存在于想象中的生物LUMP,一个虚拟的混种生物。它们头大、身体小、两颗绿色的眼球突出在脸的正面,没有鼻孔,嘴巴却在身体的正面前方,有两个手臂,却没有脚,身体皮肤非常平滑。他们的基因来源于人类,但体型并非是一般人类的外型,却具有人类基因中最优异的部分——聪明、长寿、对疾病免疫。他异于人类的外型与改造过后的完美特质,使他拥有“非人”的特质。但直到1997年,我看到一则新闻,说来自美国麻省的科学家已经可以在老鼠身上“种植”出人类的耳朵,我知道世界将完全不同了,科幻作品里的“赛伯格”真的来到了我们这个世界! 记者:在您看来,这条新闻给世界带来了哪些巨大的影响? 佩奇尼尼:从那之后,生物科技复制再造人体的器官似乎已经不再是科幻梦想。在我的作品中,我把这个长着人耳朵的老鼠和澳大利亚一位女明星的图像放在一起。这只变形老鼠,是非人的怪兽,看似老鼠的身体,却有人类身体的一部分。它是人造的“赛伯格”,也是未来越来越多可能出现在我们生活里的新物种。人类身体一部分的复制,在体外重新诞生,那这个额外的身体零件,还是人类身体的一部分吗?再来看这个经过计算机数字修片的女明星,是以女性“自然”的身体为蓝本,她可能曾经动过双眼皮手术、注射过肉毒杆菌或是进行过硅胶隆乳的手术。在计算机的修饰过后,她看来相当完美,却也是科技加工后的产物,是我们已经熟悉的“赛伯格”。对身体的改造和创造,已经不再停留在“外科手术”和“电脑修片”的阶段,而被“组织工程学”所改变。未来的趋势可能便是,世界充斥着基因改造后人与动物混种所产生的新物种,我们无法阻止它们的到来。这些新物种与人类在一起,并不是简单的美与丑、自然与人工的对照,而给我们留下的最大疑问是,它们究竟该如何与人类共处? 记者:“赛伯格”的诞生是因为人类具有“上帝造物”般的野心么? 佩奇尼尼:人类并非是上帝所创造独一无二的地球统治者,而是与其他生物一样是大自然演化的一种。与其说科技的进步造成人类和动物界线分野的消失,不如说其实是更加还原了人类和其他生物来自同源的事实。人类与生物染色体都是由基因所组成,人类与其他物种均来自相同的起源,在地球上经过长远的时间演化成不同的植物与动物。回归到DNA的微观世界,人类与动物、混种生物、人造生物等并没有这些表相的差异,它们的差异仅仅是基因序列的排列不同而已。未来在基因改造工程的发展下,人类的后代,可能是人类与动物的混种,也可能是全新的人造生物。当我得知“科学家在老鼠身上种出人类耳朵”的这条消息的时候,我也尝试去问自己:地球上有那么多生物正在濒临绝种的时候,为什么不去保护它们,而是去创造新的生命形态呢?我的答案是:因为我们有能力办得到! 记者:一旦所有的物种疆界被破除之后,未来会是非常可怕的么? 佩奇尼尼:当你在看这件作品《年轻的家庭》的时候,你会觉得“赛伯格”并没有你想象得那么可怕:这个女性躯体的雕塑正在哺育她的四个孩子。她有着人类的四肢,但却有着似猪一般的面容,长长的耳朵由脸颊的两侧垂下,与人类的头发非常类似。她裸体,有着人类的肤色,颈部、躯体的褶皱具有动物表皮的质感。她横卧在地上流露出慈爱的神情,三个孩子围绕在她的乳房前吮吸着乳汁,另一个在她眼前玩耍着,无邪的眼睛正看着母亲。虽然这个母亲是个混种的生物,但哺乳动物天生的母性,不管于人类还是其他哺乳动物都是相通的。难道仅仅因为它长着动物的“丑陋”外貌,人类就可以杀死它们么?在人类的世界里,种族、性别、人兽之间的差异仍然存在于以人类为中心的社会组织,并且造成许多歧视等社会和伦理问题。我请求人类能进行换位思考,在它们身上发现的“动物性”之外,我们还可以找到它们身上所具有的“人性”的部分。反之,在我们人类身上,“动物性”也从未消失过。 记者:但也有人说,失控的基因改良将比核辐射更可怕,我们将失去防御的能力。您怎么看? 佩奇尼尼:我并不想让别人觉得我的作品在预言未来,相反的是,我说的正是“现在”,如何审视人类与其他生物的关系,从来不是“未来时”,而是“进行时”。但回到你提出的问题,我想辩驳的是,没有控制的“基因改良”或许才是进化的基本条件,就像人类不断突破,一路进化而来。只不过,真正的变化是这两年我们越来越多地去讨论,是不是应该有目的地去控制基因的改良。举个例子来说,转基因玉米就像“硬币的两面”:它造福世界上饥饿的人,给他们温饱;但任其进行商业开发,也会带来恐怖的结果。在“好”与“坏”之间,我们并不能找到一个简单的答案。我也并不相信把这个问题留给市场或者留给子孙后代,就可以解决。但我相信,世界依然会改变,以我们无法预言和无法控制的形式而改变。我们能做的,便是用更开放的心态,去拥抱这些改变。 记者:您的作品似乎已经引起一场科学界的论战,他们讨论生物伦理问题,生物科技的范围和局限,以及不可预测性的结果。您对此持什么看法? 佩奇尼尼:我的作品并非从科学家的立场出发,而是站在一个普通人的视角,所以我更希望去关心普通人的反应,而不是在科学界引发的波澜。但我的确经常收到科普作家和伦理问题研究者的转载要求,令人遗憾的是,我的作品图片经常被用于某些论战,去支持或者反对基因技术和组织工程。我希望参观者能够意识到作品背后更加深层的内容——多去关注我们身上的“动物性”,以及我们对其他生物所应当肩负的责任,把对“后人类”的第一印象,从“古怪”、“畏惧”,转变为“理解”和“慈悲”。

爱华网

爱华网