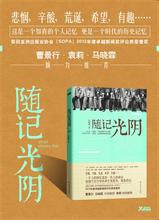

当年千万知青,今天都已经到了“夕阳红”的时候了。我们都是最后的知青!更可以断言:咱们中国不会再有知青,也不能再有知青了! 今天上午,刚在微博发了一条致作家梁晓声的寄语,盼望他十年后即使中国不如他愿,也不要选择两个极端,或者移民,或者自杀。此言起于最近他在搜狐公司的一次公开演讲。

我在微博里说:“梁老师是我喜爱敬仰的前辈,被激愤至此,不令人深思和警醒吗?梁老师,请选择第三条道路:活着并留下,共同推动国家与民族的进步。哪怕很苦闷!这是我们几代人的使命——请继续保持垦荒时代的激情和理想,您的《今夜有暴风雪》是锻造我精神与个性的头几锤之一。宝刀不老,壮心不已!梁老加油!” 提起梁晓声,必然想到《今夜有暴风雪》。说到《今夜有暴风雪》,必然关乎上山下乡和知识青年,反推亦然。应该说,知青作品汗牛充栋,但是,最早打动我的是梁晓声的这部作品,因为此书及随后改编的同名电视剧风行于世时,我正在读高中,那些大城市的靓女俊男跻身北大荒所体现出的各种反差,带给我非常震撼的视觉感受和思想触动。特别要说的是,这部作品是伤痕文学中格调比较铿锵、激越和疏朗的。好比寒霜败草世界里傲然矗立的一棵高大的白桦树。它带给我的不只是血与泪,更是歌与笑,甚至是让人热血沸腾的英雄主义和浪漫主义。这种战天斗地其乐无穷的进取精神和野性之美,一直是激励我的“精神吗啡”,多少年功效不减。 当然,关于知青,我是陆续通过各种文艺作品接触和认知的,绝非限于梁晓声的这一部。此后的电影《青春祭》、《牧马人》,电视连续剧《蹉跎岁月》和《孽债》,以及话剧《荒原》等等,更多以现实主义手法的批判与反思,使得我不再把思考停留于梁晓声笔下的美丽哀愁和阳刚脑残,而是以更丰富甚至更困惑的心态看待大哥大姐们用青春和幸福填埋的那段岁月。 尽管如此,依然是知之不多。直到三年前,我到昆明出差,一位的士大姐的遭遇才真正对我有所触动。她是上海知青,当年插队落户云南边陲,并且和当地一位少数民族青年结婚,终因生活习性差异太大而不得不分手,并且在同城兄弟姐妹们陆续返沪后,依然孑然一身地在云南流浪。虽然没有特别的抱怨,但是,从她沧桑且本地化的容颜、装扮和谈吐里,我分明能感受到某种人生艰辛的落寞和无奈。当时内心微微波动,至今依然历历在目—— 一场“波澜壮阔、歌声嘹亮”的下乡运动,竟然“格式化”每个时代青年,进而让数百万自由的生命面对终其一生的命运扭转而无力回天,也使得每一个生活在政策决定命运环境中的人都面临巨大的风险。 梁晓声老而不能淡定,或曰无法淡定甚至拒绝淡定,勾起我对青春与“文革”、青年与历史、中国与世界的一阵乱想。恰此时,也想起今天是乔海燕先生嘱托为其知青回忆录写序的最后期限。这不是巧合又是什么? 其实,明眼人都看得出,我是没有资格给这样一部书写序的。一个“文革”爆发时才两岁的孩子,一个只见过知青朦胧身影的后生,一个在劫难夹缝中平安成长的无忧者,怎能驾驭得起如此沉重的历史题材?又有何资格褒贬那段依然充满争议的社会或曰政治运动?我充其量站在自己有限的视野写点感受罢了。 仁兄海燕及夫人都是我新华社的老同事。我不仅读着海燕兄父亲周原的成名作《县委书记的好榜样焦裕禄》而走进这座新闻殿堂,还始终受到他们夫妇的无私关照。他们厚道、平实、豁达和阳光的人格魅力让我一见如故,一见就亲。日久才体会到,这种胸怀,和他们丰富的人生经历,特别是知青岁月的砥砺不无关系。而这些岁月的零珠散玉也陆续被海燕兄在网络博客中打磨放出——具体而言,就是在我开发的大旗网“精英博客”和博联社博客中相继问世。这使得我们增添了一层商家与用户、读者与作者的渊源。在今天的环境下,能原汁原味呈现那过往尘封旅痕和惨淡真相的空间,还真的只有私人博客这个地方。此其一也。 我愿斗胆给海燕兄心血之作续貂,在于这是一部好友亲历的知青故事及对知青政策、知青运动背景的梳理和分析,它不同于梁晓声们的文学虚构和艺术营造,进而更加真实、更加可信,也更加可以触摸而感同身受。换言之,这是一部反映那个断代史的亲历者实录,不仅具有田野调查式的数字和事实文本旁证,更有外人无法替代的自我思考与精神关照。看透这本书,我想也大致可以看透那段历史,至少从当事人的视角,即便不是从决策者的视角。此其二也。 我还想强调的是,虽然国家现代化建设成就瞩目,虽然我们已超英并正在赶美,文化与意识上的现代化却仍需与时俱进,制度设计也进步不够,文明与法治还有较大差距,“文革”的错误和封建的影响并没有完全清除,我们的人文与人本精神依然需要高高拔起,程序正义依然要防止随时可能被强力意志和利益集团粗暴劫持。当前,即使对于在网络已成生存方式的新一代身上,我们依旧需要防止“文革”余毒在他们那里萦绕徘徊:帽子漫天、口水四溅、杀气腾腾这些现象,一定不要在他们身上重演。已经取得的成果不能得而复失。我无比坚定地期盼着国家保持平稳,继续渐进发展,以避免再次陷入暴力革命和群众运动,进而产生各种暴力革命的私生子。此其三也。 此时,我由衷感念邓公生前身体力行的解放思想、改革开放及废除干部终身制。这些改变历史的大手笔,带来了中国的发展与繁荣。我也由衷体会邓公洪钟大吕式主张的深远历史意义:“当前既要防右也要防左,但主要是防左。”而革除“文革”土壤——运动思维乃至运动情结,都是这种避免历史倒退的重要立足点。从这个意义上说,海燕兄的这部知青实录,就是很好的镜鉴和珍贵的贡献。一如本书中有文所示,我也期盼中国永远不再有知青,让海燕兄这些老知青成为名副其实的“最后知青”。 2011年8月30日于北京

爱华网

爱华网