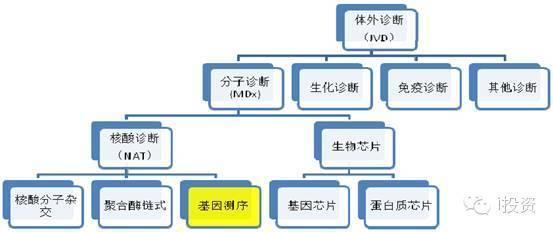

一场大雨就把北京这样的世界级城市变成了泽国。愤怒、指责都可以理解,但最重要的是反思、研究、放眼未来。众所周知,中国正在经历人类历史上最大、最急剧的城市化。这种疾风暴雨式的发展,在经济、社会、生态诸方面都难免会导致失衡、激发不稳定因素。北京的大水也许并不限于北京,而且是对其他城市的一个预警。如果仅仅是问责的舆论沸腾,对大水的原因却不进行深入分析,就很难避免下一个灾难。比如,灾难过后,许多网友提起青岛德国人在十九世纪末建造的地下排水道,还有些网友提供了德国地下排水道的数据,甚至有人贴出如地下宫殿般的排水道照片,以为这种能开卡车的大型集中式排水设施是解决问题之道。其实,这种设施,在西方发达国家已经遭到广泛的批判,弊害甚多。北京这样的传统城市,地下结构复杂,建造这样的设施技术障碍甚多,耗资甚巨,在财政上不现实。因此,本身试图结合最近西方的城市规划理论,从另外一个角度对北京的大水和未来城市的发展进行分析。 开宗明义,不妨先用我们中国人熟悉的传统语言解读北京大水的原因:高速的经济发展和城市化,破坏了北京的风水。听起来,这样的解读似乎“传统”到了迷信的程度,就如同说修铁路会破坏“地气”一样。但是,看看最近十几年在西方迅速崛起的“地貌都市化”“景观建筑学”“生态都市主义”等等,其运用的许多分析性概念,如“连接性”“贯通”等等,和“风水”的语言颇为接近,对于二十一世纪的城市化也具有深刻的启发。 这些新学说的一个核心,就是“生态基础设施”。众所周知,建设城市首先要建设基础设施。但是,我们过去一讲基础设施,无非指的是公路、能源与电力供应、乃至下水道等等。这些都是人力所建造的。但是,从“地貌都市主义”的立场上看,自然环境和生态本身,也为城市提供了“基础设施”。城市只有利用这样的基础设施,才能有“可持续性”地发展。 世界各民族的古史中都有先民选择定居点的记载,所指向的是一个事实:先民选择定居点,要对于自然地貌反复斟酌,特别是对于人和水的关系特别精心。水利地貌结构,大致可以解释古代城市的生存:水首先是饮用和灌溉,同时也提供了最为便宜的运输手段。在人口集中地区所排放的废物,特别是粪便,被施用于农地,剩余大部被环绕农地的植被所吸收,只有极小部分随着流水被稀释。在人口稀少的时代,这基本不影响下游的饮水质量。这种水系、水脉,和其他地貌结构结合,形成了“生态基础设施”,解决了早期城市的大部分问题。 从城市化的角度看,欧洲传统城市,多如威尼斯、阿姆斯特丹那样,依赖“水利地貌结构”。但到了近代,特别是工业革命后,就开始无视这样的“生态基础设施”,一切都用“人工基础设施”来解决:建起集中式的供水系统和地下排水系统,甚至填埋河道湖泊,用以修路盖房。现代城市,哪怕是那些从传统城市发展起来的,基本都信守着这种人工的原则,早期城市的有机性丧失殆尽。 随着人口的不断增长、生态危机的加剧、乃至经济变动的加速,这种以“人工基础设施”为核心的现代城市,就遇到了巨大的危机。 顺应而非“征服” 北京地区水系变迁简图 (1949年以前与当前北京城内水系变化对比) 看看北京二环以内的旧城区就明白,这是典型的工业化时代以前形成的传统城市,布局的风水极其讲究。这一传统城区虽然无主要河流经过,但历代的设计者知道,定都在这里,引来大量人口定居,破坏了自然地貌之“气”,必须有所补偿。城内的中南海、北海、什刹海等等,大多是人工开挖。这些城中之“海”,实际上并不仅仅是园林装饰,也在密集的定居点起到了蓄水池的生态功能。 排水系统就是一个典型的例证。目前被网络媒体热炒的巨大地下排水系统之所以成为现代城市的生命线,主要在于城市地面硬化所导致的积水。城市的公路、街道、特别是大面积的停车场,都是砖石水泥沥青材料,毫无透水性。这些地面加上屋顶,把城市地貌封得严严实实。各种不同的研究揭示,城市这种不渗水的地面,比起自然土地来,在降雨时的积水要多7到16倍。有人则更形象地展示:一英亩草原上一英寸的降雨,所产生的积水如果全放进一个屋子里,大概会有两英尺那么深。但是,如果在同样面积的停车场上同样的雨量,所产生的积水放到同样大小的屋子里,就要有三间,而且水位直达天花板。所以,几百万人的大城市,如果缺乏那种足以容纳卡车的地下排水孔道,就很难生存。十九世纪以来一些西方大城市地下的这种排水体系,也因此被视为城市建设的经典。 但是,如今人们已经认识到:这种大型城市排水系统,会带来巨大的环境损害。在豪雨时,这种体系会将城市积水如洪峰般地疏导入河流,冲击堤岸、河床,损害植被,留下大量沉积物。更糟糕的是,这种城市积水,带有大量污染物质。根据美国的一项研究,北美的城市积水,一年排泄的油污就高达140万吨,比1989年Exxon Valdez油船的泄油事件所造成的污染要大44倍。另有一项统计,世界海洋的油污染,来自这种陆地排泄的高达3.63亿加仑。油轮泄油事件造成的污染则不过几千万加仑,还抵不上陆地排放的零头。更不用说,从公路、停车场冲刷下来的污染物质,远远不止油污。其中铅、铜、铁等诸多金属污染,不仅毒化了饮用水,而且危及各种海洋生物。 现在公众对青岛德国人建设的地下排水系统赞不绝口。但大家应该还记得,2008年奥运会前夜,青岛奥运海上项目赛场青藻疯长,覆盖了整个近海海域,造成巨大的危机。其原因,也是由于陆地冲刷而下的各种肥料残余使海水过肥,催生了青藻,同时也窒息了多种海洋生物…… 这种庞大的集中式地下排水系统,不仅有上述的环境危害,对城市本身的服务也并不周到。要知道,这种设施耗资甚巨,其投资的清偿时间就长达50到100年。因此,这种设施的布局、技术等等,都要建筑在对一百年的人口和城市发展的准确估测的基础上。可惜,在当今急剧变动的全球化时代,这几乎是不可能的。像底特律这样的城市,十年就萎缩了四分之一。这意味着造价昂贵的地下排水系统大量浪费;人口减少影响税源,又使政府难以有足够的财政能力维修这样庞大的系统。欧洲的许多城市,也出现了类似的现象。特别是以地下排水系统骄人的德国,因为人口老化、东西德统一等等变动,许多城市萎缩。甚至在汉诺威这样人口稳定的城市,因为企业和人口向郊区发散,市中心的人口比起三十年前来只剩下六分之一。百年大计的地下排水系统一下子闲置了。所以,在许多德国城市,巨大的排水系统成为了难以摆脱的负担,亟须综合治理。 反思排水系统 现在公众对青岛德国人建设的地下排水系统赞不绝口。但大家应该还记得,2008年奥运会前夜,青岛奥运海上项目赛场青藻疯长,覆盖了整个近海海域,造成巨大的危机。其原因,也是由于陆地冲刷而下的各种肥料残余使海水过肥,催生了青藻,同时也窒息了多种海洋生物…… 相关资料 现在北京城区地下废河道示意图(1978年以后) 北京旧城附近地形及水系剖面图(1949年以前) 北京市共有大小河流200多条,但实际可归纳为5大河流,即永定河、潮白河、北运河、拒马河和 河。北京北部的燕山山脉和西部的太行山脉是北京五大水系的发源地。北京较大的平原地带是古老的永定河冲积而成的,十几万年以来,永定河流经北京,从南到北的面积有几百平方公里,由于永定河的河道经常摆动,历史上原本向北流的永定河,从八宝山向玉渊潭、紫竹院、积水潭,往东南流了,在北京西北留下了很多河湖、湿地:积水潭、后海、什刹海、北海、中海、南海。 随着大环境的变迁和城市建设的飞速发展,人口、城市用水量的急剧增长,使得北京由“东方威尼斯”成为全国、甚至世界缺水的城市。原有的诸多湖泊、湿地很多都消失了,其中有因为河流改道和干旱而自然消失的,也有因为经济建设而被人为填平的,其中位于西直门附近的太平湖就因为修建地铁而消失了。 据记载,新中国成立前新街口豁口外西侧、护城河北有一大苇塘,塘深约2米,元代时是积水潭的一部分,明代筑城将它分割于城外。1958年,苇塘被疏浚成湖,命名为“太平湖”。1971年,太平湖在修环城地铁时被填平,原址上建成现在的地铁检修车辆段,北京从此失去了这一片水域,新街口外大街桥上游的北护城河段也因无水注入而失去了排水泄洪的功能。 虽然建国后,北京先后修建了官厅、密云、十三陵、怀柔等水库,但在城区内,大量自然水系被改变,加上地下排水系统的建设远远落后于人口的增长速度,北京遇到大雨时极易内涝。 资料来源:《北京城的生命印记》 侯仁之著 三联书店出版社 句

氵 在德国人总结这些经验教训之时,我们不妨看看中国未来一百年是什么景观:老龄化、人口萎缩已经是不可避免的前景。即使在人口稳定的情况下,在全球化的激烈竞争中,经济人口地理也会发生突然的变动。而地下排水系统不可能跟着移民四处游荡,到时候许多只能坐以待毙。我们很难预计北京这样的城市在未来一百年的人口规模,更不可能知道这些人口是怎样分布。如果在顺义建设了巨大的排水系统,一旦居民都集中到了密云,那岂不是白白投资? 当然,中国现在面临的是相反的问题:城市的急剧膨胀。北京的大水,恐怕也和这种膨胀速度过快有关。不过,地下排水系统,在对付增长时也同样捉襟见肘。中国的城市扩张速度,已经使当年的伦敦、纽约、东京相形见绌。而这种“疯长”,又是建筑在许多流动人口的基础之上的,很难预测。富士康这样的跨国企业到某地建一个工厂,几十万人口一夜之间就被“创造”出来。过几年工厂迁走,这几十万人口立即消失。以这种“人口流沙”为基础,还如何构想未来一百年基础设施的布局和规模呢? 也正是这样的难局,使人们再次把目光投向“生态基础设施”。如果说,中国传统的“风水”观念有意无意地浸透着“生态基础设施”的考量的话,“地貌都市主义”则把这一概念进行了理性的界定。 “地貌都市主义”,在哲学上更接近老庄,对自然讲究顺应而非征服。看看当今的世界:虽然科学技术日新月异,人类早已开发了深海,登上了月球,征服自然的能力达到前所未有的顶峰,但是,最发达的城市,如纽约、东京、伦敦、巴黎、北京、上海等等,基本都是在近海或水边。鲜有在内陆沙漠地区建立国际一流都市的。看来,人类对自然,最终还必须顺应。这并非反对一切人工的建造,而是要首先考察地貌水域,理解自然最宝贵的赐予究竟是什么,然后在环境所提供的“生态服务”的基础上有所作为。比如,任何地区的地貌,都大致可以区分为地块、走廊、地模三个因素。地块是指大致形似的地貌单位,走廊是一些流动的孔道,如河谷、绿带等等,地模则是地貌的框架。人类的活动,受着这些因素的界定。任何发展,都不应该突破地模的架构,不能阻塞天然走廊,不应把地块分割得七零八碎。当人类的定居点扰乱了这些秩序时,规划者就必须有些补偿式的设计,目的不是征服自然,而是使自然恢复平衡。 这些规划原则,可以使城市最大限度地享受“生态服务”,使人工的设施达到效益最大化。比如,在传统的城市化进程中,荒沟野潭、乱沼干泽,全被视为未及利用的废地,需要开发才有价值。但在“地貌都市主义”看来,这些地貌结构在人类进驻前就长期存在,自有其功能,城市要围绕着这些“关节”“眼位”来规划设计。对于这样的“风水”不理解,把城市内的沟沟坎坎都填平,就破坏了自然的气脉,颠覆了生态平衡,把人与自然摆在了对立状态。 看看北京二环以内的旧城区就明白,这是典型的工业化时代以前形成的传统城市,布局的风水极其讲究。这一传统城区虽然无主要河流经过,但历代的设计者知道,定都在这里,引来大量人口定居,破坏了自然地貌之“气”,必须有所补偿。城内的中南海、北海、什刹海等等,大多是人工开挖。这些城中之“海”,实际上并不仅仅是园林装饰,也在密集的定居点起到了蓄水池的生态功能。二环以外,亦有玉渊潭、紫竹院等等,以及许多零散的荒潭野湖。把这些水域综合考虑就会发现,其布局高度不规则,水流蔓延曲折,许多荒滩浅泽半湿半干,藤棘灌木丛生。在工业化时代的城市设计者看来,这些杂乱无章的地貌,妨碍了现代基础设施的效率,必须填平,代之以平整的公路、按几何图形规划的小区以及高度集中的地下排水道。其实,这些荒芜杂乱的沟沟坎坎,本身就是基础设施。首先,它们是天然的蓄水地,使整个地域有泄洪之处。另外,与现代排水系统不同,这些天然蓄水地往往蜿蜒曲折,水流甚慢,这更有利于积水的蒸发和渗透。这对于维持地下水的平稳水平,起到了关键性作用。更重要的是,这些荒野之地的积水,往往被茂密的藤棘灌木杂草环绕。这些野生植物,是相当好的自然过滤器,可以把水中携带的污染物过滤掉。相比之下,现代基础设施中的综合排水系统,往往在地下,多为钢筋混凝土结构,水流湍急,水既无法渗透,也不能蒸发,这不仅在雨季增加了江河湖海的压力,而且导致地下水位过低,同时把污染带入更广泛的区域。 “生态基础设施”待重建 二十世纪六七十年代,北京市内填湖面积达71.8公顷,金鱼池、太平湖、东风湖、青年湖、炮司湖、十字坡湖、东大桥湖等7个小湖全部被填埋。另外还有一部分河流被改为地下暗河,降低了北京的行洪能力。 “地貌都市主义”帮助我们理解这些“生态基础设施”的功能,其设计目标就不是以人工取代这些功能,而是扩大这些功能。所以,“地貌都市主义”特别强调城市内部及周边地区的“荒地”、水域的作用。当人口逐渐密集时,这些自然生态所形成的“基础设施”的功能受到挑战,经常需要对之进行扩张,以恢复自然的平衡。北京城内各“海”的开掘,过去也许是用“风水”的观念来解读,现在则可以用“地貌都市主义”的语言来描述,即当人口集中时,对居住区域的野泽荒陂要通过适当的人工来延伸与扩大,以强化这一“生态基础设施”之功能。 用“生态基础设施”的概念来分析北京的水利地貌,许多问题就比较容易看清。首先,北京近几十年急剧扩张,已经成为两千万人口以上的大城市,其承载量远远超出帝都时代的传统规模。这些,没有现代化的基础设施是不可能的。然而,许多现代化的基础设施,不是用来延伸和扩大“生态基础设施”,而是两相抵消。从大的方面说,除了中南海、北海、什刹海等著名历史景观水域外,许多荒坡野泽被填埋,用以修路盖房。 北京大水后,水土保持和环境专家赵建民先生撰文称:二十世纪六七十年代,北京市内填湖面积达71.8公顷,金鱼池、太平湖、东风湖、青年湖、炮司湖、十字坡湖、东大桥湖等7个小湖全部被填埋。还有如东西护城河、前三门护城河、菖蒲河以及北护城河的一部分等等被改为地下暗河,减少了约80公顷的城市水面和近19公里长的滨河绿带,并降低了其行洪能力。二十世纪八十年代后的城市发展要比此前快得多,这样的建设,就阻绝了北京的水脉。北京就丧失了天然蓄水能力。 代之而起的,是现代的基础设施。这次成为水灾中心的几十个下沉式立交桥就特别形象地说明了问题。豪雨后积水无处可去,公路正好成了排水渠,下沉式立交桥则成了中央蓄水池。设计者把一切寄托在水泵上,但水泵此时比起“生态基础设施”来,则成了毫无用处的烧火棍。更不用说,大灾当头,电力等能源供应最容易断绝。这时怎么能够指望得上水泵? 在微观上,北京的城市化已经进入失控状态。走进小区,到处都是停车位,行人只能从车的缝隙中行走,哪里还有花园绿地的容身之地。这些停车位,加上公路、屋顶,把地面彻底封死。北京的另一奇观,是公共广场都要用砖石水泥来铺。甚至连河底也要变成钢筋混凝土。我在二十世纪八十年代参加义务劳动时还为钢筋混凝土的北护城河清理淤泥!所以,北京地面的不透水性,比起一般西方城市来恐怕严重得多。一位网友在我的微博上留言说,地面如人之皮肤,必要时要张开毛孔呼吸。土地丧失了这样的“呼吸”功能,不得病才怪。这种“毛孔堵塞”,一方面导致地下水位不断降低,使北京沦入枯水困境,一方面在豪雨中水淹全城。

爱华网

爱华网