在三月热映的电视剧《东方是大海》中,主人公周汉良在先后接过恒通钱庄的摊子、盘过一个染料铺子,经营都十分困难的情况下,对两者原有的欠债不仅没有因为自己不知情而予以否认,而且全部还清。这对于职业经理人而言,无论是继承还是开拓都堪称“守职而不废,处义而不回”。然而,打造一个具有足够清偿能力的企业,企业家固然要在诚信上“不废”、“不回”,但更重要的是让企业业绩可持续增长。

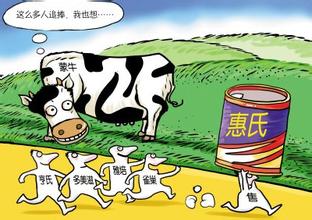

守职而不废贵在以正治企 就企业赚钱的功利性而言,同为宁波商人的周汉良、范小恩、董芝恒,都有所成就;区别在于赚钱的路径有不同。其实,范小恩在上海滩掘得第一桶金比周汉良还要早一些。当周汉良下乡卖水泡货,仅能解决自家生计之时,范小恩已经有能力替周汉良清偿染料铺子的所有债务了。但周汉良信守恒通包括“不与官做”在内的“十不准”规矩,拒绝了范小恩的资助,体现出了一种守职而不废、处义而不回的精神。 有人告诉我们,守职而不废、处义而不回的意思是忠于职守不停止,身处正义不回头。这种解释从字面上看似乎没有问题,然而过于天真。“曾经沧海难为水,除却巫山不是云”,只有历经企业家的艰难选择才能理解其中的深意:“守职”与“处义”必须在比较中才能鉴别。一方面,恰如古人对“处义而不回”的解释:“迫于利害之际而确然守义,此不回也”。那是在利益纠葛中的处于污泥而不染。周汉良在重债压身与市场打压的两面夹击下,还能分清钱的干净不干净,这才叫义无反顾。另一方面,那是在是非纠结中对信念的厘清与坚守。企业家“守职”并不难,难的是怎样能够证明自己“取之有道”。这个“有道”不是自封的,要经得起人们的质疑,在“谣诼不断”的情况下能够被市场认可。 范小恩与周汉良分道扬镳的原因,其实不在于对历史旧账的承认与否,而是在怎样还债,即怎样赚钱上。这时候的守职而不废、处义而不回不是对外部的宣言,而应当成为“内部人”的行动纲领,即坚持以正治企。以正治企是“以正治国”理念在现代企业里的表现。“以正治国”是老子在《道德经》中提出来的三大治理原则之一,居于三大原则之首,也是三大原则的核心所在。从字面上不难看出,“正”对企业家个人而言指的是光明正大,在管理中应当一身正气;对相关利益主体而言,则是公平公正。同时它也体现了企业家的理想和抱负,即在社会风气方面以企业的模范行为匡正天下;即使在遇到经营困难的情况下,也绝没有妄为之处,体现出老子无为而治的真谛。 如果说以正治企回答了企业家怎样“守职”、怎样“处义”的问题,那么它不仅规定了企业的发展方向,也必须体现在策略的选择上。因为老子的以正治企理念是和以奇用兵相区别而确立的。老子不反对以奇用兵,但是他不主张将兵法中的诡道之奇用在内部治理上,业界的以正治企也是一样;否则就很容易忽视各种潜规则的干扰,被潜规则所俘获。如果可以用潜规则出奇制胜,试图以权谋处理难以回避的矛盾,企业家可以有很多条理由原谅自己对既定原则的背离。用范小恩的话来说,他为了拥有“脏钱”也吃过不少苦,受过不少委屈,弯过不少腰,甚至冒着牺牲性命的危险改换门庭。所谓盗亦有道,他也可以把这个过程中的“坚持”,称之为“不废”、“不回”。但这种剑走偏锋,正是周汉良所不齿的。 仅仅守住道德底限是不够的 守职而不废、处义而不回贵在以正治企,然而并非以正治企的全部,更不是以正治企的理想状态。范小恩在与周汉良进行上海至宁波航线的价格战中,可以将周汉良逼到悬崖边,最后还是自己败下阵来,那是因为违背了民心。周汉良之所以能够得到宁波人的支持,并不在于他要不要范小恩的“脏钱”,而在于他能够得人心。这才是守职而不废、处义而不回的更高的境界,比仅仅能够守住道德底限可贵的多。 在秦末汉初黄石公撰写的《素书》“正道章”中,作者将守职而不废、处义而不回贵作为“人之杰”的标准,给予了肯定;但是不要忘了,作者同时将人才分为三个等级:人之俊、人之豪、人之杰,人之杰是低一些的等级,可以说是对人才起码的要求。比“守职而不废、处义而不回贵”境界高一个层次的人之豪的标准是:“行足以为仪表,智足以决嫌疑,信可以使守约,廉可以使分财”;而最高境界人之俊的标准是:“德足以怀远,信足以一异,义足以得众,才足以鉴古,明足以照下”。后者的意思是说,领导者的品德足以在远方产生感怀作用,信义足以统一大家的思想,使大家信仰专一而无异端疑虑。如果说按照人之豪的标准,领导者可在博弈中取得主动权;那么按照人之俊的标准,则足以消除博弈的根源。 这里所说的博弈,是上下级之间决策与执行间的向背。在这种情况下,领导者的守职而不废、处义而不回,更多的是来自内心的确信;能否在执行者那里产生感召作用,还存在着不确定因素。这正是人之杰不如人之俊、人之豪境界的关键所在。东南商报社总编辑王存政在谈到宁波帮精神时认为,宁波帮精神中,信义是根基,但不是全部。诚信是可贵的,但光有诚信还不够。作为企业家还要考虑如何将个人命运和国家命运结合起来。除了与范小恩的分道扬镳,周汉良的决策在执行中没有存在明显的“肠梗阻”;每当最困难的时候,都会有自己阵营的协调一致和鼎力支持。这是仅仅自己能够守职而不废、处义而不回还达不到的效果。 当然,这并不是说企业家个人的守职不废没有意义,而是说不能仅仅停留于此。一方面,在守住道德底线的基础上还应当对自己提出更高的要求,坚持更高的标准,即古人所谓取法乎上。由于博弈、扭曲、妥协等现实因素的存在,古人对“取法乎上,仅得其中;取法乎中,仅得其下”的认识是一致的;对取法乎下的结果的认识,则有不同的版本。孔子对学生说:“取乎其下,则无所得矣”;孙子说的直截了当:“求其下,必败”。如果把按照“人之杰”的较低的标准叫做取法乎下,那很难像周汉良那样产生作为华商棋手的效果。另一方面,企业家的守职不废并不代表正确的决策能够得到正确的执行,不能将执行中的走样归责于下级;否则在出现的问题面前就成了“我尽力了,不是我的错”的独善其身,很难得到大家的认可。 必须及时校正不正当管理 研究者认为,黄石公撰写《素书》主要是想阐明“贤人君子”的用人术。守职而不废、处义而不回,不仅是用以自律,更是用人的基本标准。当然,两者之间也有联系。企业家只有坚持以正治企,在执行的过程中才能展示“道不可以非正”的凛然正气。“不可以非正”在经营活动中的表现就是“见利而不苟得”,即绝不允许通过不正当的途径去获利。这时候,企业家守职而不废的精神就需要体现为及时校正不正当管理。 首先,企业家对不正当管理应当坚持零容忍的态度,绝不姑息迁就。不仅自己要做到守职而不废、处义而不回,更重要的是按照这个标准去选人,督促下级按照这个标准去做事。如果说《素书》的正道章是专章论述“道不可以非正”,那么“道不可以非正”在企业管理领域的表现就是不能容忍不正当管理,否则“取之有道”之“道”就会被空置。所谓不正当管理,即对利益的“苟得”,并且将不正当行为用管理的名义掩盖起来。表面上属于“正宗”的管理者在布道,实际上属于“非正”的利益输送。企业家如果只要公司当期的业绩报告有赢利,明知执行中有带病运作的隐患也在所不惜,那么他坚称自己守职而不废,即使不是想刻意掩盖“非正”行为,也是在自欺欺人。 其次,校正不正当管理要拿出壮士断腕的勇气,敢于对害群之马动真格的。企业家如果确实能在以正治企中身体力行,他所主导的管理团队一般在整体上是能够经得起考验的;但也不能排除害群之马的出现。正如周汉良的结义弟兄中难免会有范小恩这样的败类一样,我们不能因为范小恩的官商勾结或者认贼为父而否认周汉良的家国情怀。问题在于,宁波帮中出现了范小恩这样的败类时,周汉良们是否能够与其划清界限。阿里集团的灵魂人物马云把这叫做价值观的整肃。马云从去年让卫哲离开B2B,到今年3·15前宣布免去阎利珉“聚划算”总经理的职务,“挥泪斩马谡”,体现出来的是一种不被业绩所绑架的决心。为了校正不正当获利行为,即使付出沉重的代价也在所不惜。 再次,要下功夫建立健全校正不正当管理的机制,勇于追溯到底。企业家守职而不废、处义而不回,既非洁身自好,也不能孤军奋战,需要依靠集体的力量;校正不正当管理也是一样。按照东方的文化传统,当企业家发现不正当管理时“反求诸己”无疑是必要的;但是也不能迷信个人权威,忽视体制的作用。这里所说的体制,当然要有制度保证,以超越企业家个人情绪的波动。另外还要有一套监管机制,及时甄别管理创新与不正当管理花样翻新的界限,对不正当管理进行调查和处置。更重要的是,对业已发现的不正当管理一定要追溯到底。一方面,不论涉及到什么人,都应当追究责任;另一方面,不论事情是否已经过去,过去多久,也不能“泥牛入海”,彻底清算其消极作用,绝不允许其陈陈相因。

爱华网

爱华网