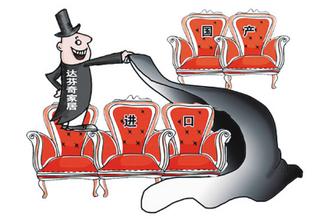

在余氯丑闻中,可口可乐的表现虽然很过分,但消费者的反应似乎并未达到震惊的程度。为什么?原因很简单。近些年来国际知名品牌在中国市场丑闻不断,国内消费者经过诸多负面事件的洗礼,不再对洋品牌犯事一惊一乍了。事实上,国内消费者在早年间形成的国际名牌就是产品质量过硬代名词的观念,如今已经动摇,曾经风光无限的它们正在走下中国市场的神坛。 尽管中国消费者对洋品牌的泛神论还不至于一下子蜕变为无神论,但要想再造神恐怕就不太可能了。现在的问题是,回归到俗人之后,一些世界知名品牌能不能反思自身的堕落。曾经依靠品质信誉在国际市场上打拼出一片天地的一些国际名牌为何会在中国市场突然变了味,从而上演了一幕一幕令人叹为观止的中外市场“变形记”呢?这个问题也值得我们国内的企业深思。 有批评者指出,洋品牌在中国市场被推上神坛,逐渐变得忘乎所以,是拜“超国民待遇”所赐。的确,一些地方政府出于就业、税收、GDP等考虑,为一些国际品牌提供各种优惠条件,甚至在其涉嫌违法时疏于监管或者干脆进行包庇。例如,有的地方规定,媒体记者进入辖区内采访报道外资企业需经由政府主管部门授权同意,否则企业有权拒绝。除此之外,我国现行法律法规设定的违法成本相对较低,这也在客观上造成对洋品牌“犯险”的纵容。2011年4月,联合利华和宝洁公司因操纵洗衣粉价格被欧盟反垄断机构处以3.2亿欧元罚款。而在2009年9月,辉瑞制药因非法推销药物被美国司法部罚款23亿美元,在美国一些法律界人士看来,这还算罚轻了。而在我国,洋品牌出事,罚单往往只有几十万元人民币,堪称国内处罚大单的沃尔玛连锁店销售假“绿色猪肉”案,最终罚款也只不过269万元,这点钱对身价几百亿甚至上千亿美元的跨国企业来说,九牛一毛都算不上。于是,在被宠着、惯着、护着的氛围中,洋品牌也失去了自我约束的能力,逐利本性驱使下的恶一点点流露出来。

当然,国内许多消费者对洋品牌的非理性推崇甚至迷信,也是洋品牌登上神坛的背后推手。我们看到,尽管麦当劳、肯德基这些洋快餐不断爆出“蛆虫鸡翅”、“勾兑豆浆”等问题,但这并未影响国内消费者对这些洋快餐的热情。“麦当劳、肯德基全国那么多店,出问题的只是极个别的店吧,整体还是信得过的。况且,比起大多数厨房‘谢绝入内’的中餐馆,洋快餐还是更让人放心些,不然就没的吃了。”一位消费者对媒体记者说的这番话,颇具代表性。就算洋品牌出了问题却依然对其报以信任感而不愿选择国货,这种事实在暴露消费者的非理性心态的同时,也掴了本土企业一记耳光。正如一位批评者所说,比起洋品牌出问题,更让消费者望而却步的是本土企业参差不齐的产品和不尽如人意的用户体验。 由此看来,洋品牌在中国市场问题不断,表现出内外有别的两副面孔,是由其自身放松要求、地方政府娇惯、市场监管不力、消费者非理性推崇、本土企业不给力等多方面因素综合造成的。基于此,辩症施治,解决洋品牌的两面性问题也就不难了。正如文首所说,经历了诸多负面事件,笼罩在洋品牌头上的光环正在褪色消失,它们正在被拉下神坛,而这种情况也正给了本土企业一个奋起直追的机会。不过本土企业能否抓住时机,建立信任,还要看是否能尽快解决好自身存在的问题,练好质量、技术、服务等方面的内功。

爱华网

爱华网