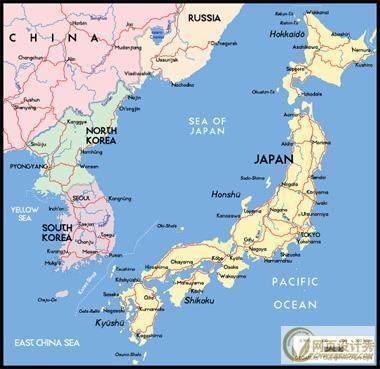

日本银幕上男人的表情常常是战败以前的,一脸的冷酷,这是承担家以及国的戏剧化面容。战后被民主,尤其选举时男人也满脸堆笑了:请多多关照,投我一票。电影《三丁目的夕阳》又拍了第三部,一而再,再而三便演到1964年,东京举办奥运会。原作是漫画,自1974年连载至今,这种没完没了的韧劲儿足以令友邦惊诧。被后浪推为第一部的影片是2005年改编的,故事背景为1958年东京,战败过去十多年,兴冲冲建设日本第一高度“东京塔”。

1945年缴械投降,从海外撤回600万人。军人复员,军工厂停产,很多人失业。战败前后城里人到乡下投亲靠友,寄人篱下,想返回时,政府一度限制无住处、无职业的人进城。东京1940年人口735万,1945年减少到349万。农村里人口过剩,那些从战场、从城市回来的,大都是农家的老二老三,农村出现了严重的社会问题— 二三子问题。 地少人多,农家若是把田地分给几个孩子,经营规模会太小,1673年德川幕府发布限制分地令,以防止农地细分化、农民零散化。全部田产由一个孩子继承,通常是长子。其他孩子或者过继、入赘,去别人家顶门立户,或者另谋出路,不然,窝在家里就得给大哥扛长活。当兵是二三子的出路,明治维新以来上战场的主要是他们,一场场战争简直是二三子的战争。没有土地,没有一技之长,人生是绝望的,诸行无常,不由地追求像樱花那样暴开暴落,做事也格外残暴。战后自卫队招募,次子三子们踊跃报名,有人便忧虑法西斯主义重温旧梦。 十年恢复,二三子问题始终得不到解决。但天不绝人,朝鲜打仗了,日本经济大发展,东京中小企业在城里雇不到人,联手到外地“集团招工”。从1954年开始,每当樱花盛开的时候各地被聘用的年轻男女从故乡乘坐专列前往大城市的职场,这就叫“集团就职”。大都是初中毕业生,战争年代把孩子送上战场的母亲这回送他们进大城市。尽管缺师资,少校舍,1947年断然实行初中义务教育,初中毕业生充当了经济发展的主力军,直至1965年以后普及高中教育。本来初中毕业后都要帮家里干几年农活,翅膀硬了再离家谋生,但“集团就职”使二三子及女子的人生转变为毕业即就业。远离故土,忐忑兴奋地走出上野站,雇主们举着牌子迎接,《三丁目的夕阳》再现了这个历史性场景。1955年东京人口增加到804万,大城市是次子三子们的天下。日本有傻老大的说法,莫非乡下人多是老大,所以比城里人淳朴。现今法律上孩子们平等,平分家产,但长子继承家业的遗风犹存,据说运动员、艺人很少有长子。 没有户口问题,进了东京就落地为东京人,但低学历造成他们与同龄城市人的差别,终究是低薪劳动力的来源。《三丁目的夕阳》里,少女六子梦想进大公司当秘书,孰料职场不过是一家个体户,却也和同时代人一样,遥望夕阳中耸立的东京塔,对明天满怀希望。“集团就职”当然也出了名人,例如歌手森进一、小说家出久根达郎。出久根初中毕业后进京,到一家旧书店学徒,十多年后独立,也开旧书店,自学成才,写小说获得直木奖,现在是作家兼店主。二三子问题彻底解决了,农村社会接着出现新问题—长子问题。长子几乎不能选择自己的人生,读书越多越感觉郁闷罢,剩在乡下的孤寂,找对象都难,虽然生活可能比那些在城里处于下层社会的二三子富裕。好些太郎不安于热土,也一去不返,农村里后继无人。 《三丁目的夕阳》第三部的广告词这么说:不管时代怎么变,也因为有梦想而向前。2012年东京又建起一座电波塔,这次叫“东京空中树”,日本出现新高度,高过广州“小蛮腰”。经济依然不景气,人们仰望它,眼里又充满希望吗?

爱华网

爱华网