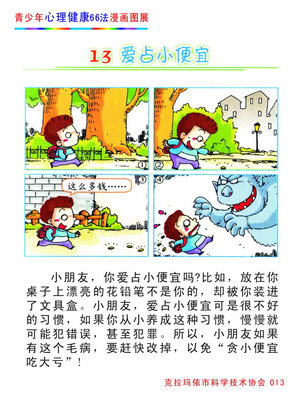

一、积极心理学的内涵与实质积极心理学是20世纪80年代中期在美国兴起的以研究人的积极心理品质为主要内容的一种心理学思潮。它认为,科学心理学主要面临三项主要使命[1]:一是治疗人的精神或心理疾病;二是帮助普通人生活得更充实幸福;三是发现并培养具有非凡才能的人。具体来说,它有三个研究层次[2],(1)在主观层面上主要研究个体主观体验,其中包括满足、快乐、幸福和希望等,强调个体要乐观地面对未来、幸福地感受当下和满足地看待过去;(2)在个体层面上,主要研究个体的关于积极力量的人格特质,包括乐观、美德、豁达、坦然、宽容、毅力、智慧、勇气等,并希望找到一条促使个体具备这些人格特质的途径;(3)在群体的层面上,主要研究公民美德和使个体成为具有责任感、有礼貌和包容的社会组织,包括关系良好的团体、幸福的家庭等。概括地说,积极心理学以人固有的、潜在的建设性力量以及美德和善端为出发点,用一种积极的心态解读人的心理现象,激发人内在的积极力量和优秀品质,以帮助人最大限度地挖掘自己的潜力并获得美好的生活。[3]二、积极心理学对高校心理健康教育的启示1、没有心理问题,不代表学生心理健康,心理健康要面向全体学生受二战后美国心理学的影响,起源于20世纪80年代末期的我国心理健康教育,最初关注的是社会转型所导致的学生心理问题和心理疾病。学生中出现许多心理问题和行为问题,如焦虑症、强迫症、抑郁症、恐惧症等,教师尝试运用健康心理学和心理病理学的知识与技术来解决学生的问题。由于学生负性情绪和心理问题的特殊性、严重性和具体生动性,整个社会也开始关注心理问题。在这种心理教育工作模式中,心理疾病的症状、心理问题的表现和诊断被当做是首要任务,诊断的重心是学生的负性情绪和负性认知。在这种思想的影响下,越来越多的老师、学生及家长认为把负性情绪、负性认知等心理问题与疾病消除了,心理就健康了。心理健康教育停留在一个较低的层次和水平上。本文发表于| http://www.boraid.com/darticle3/list.asp?id=151442|10事实上,心理健康教育的目的并不仅仅在于去掉人心理或行为上的问题,而是要帮助人形成一种良好的心理或行为模式。积极心理学的目标就是,在心理学中推动改变,使心理学原来只关注人生活中最糟糕的事物,转变到并帮助在人生中建立最美好的方面(Seligman,2001)。[5]因而学校心理健康教育不能仅仅停留在解决学生心理问题的层面上,心理健康教育的对象更不能限制有心理障碍的学生群体。心理健康教育要引导学生去体验幸福、欢乐、满意、仁慈、慷慨和友谊等人类行为的积极方面,发现人类与生俱来的美好禀性,发掘每个人超越疾病、超越自我的力量。因而,学校心理健康教育中我们必须树立这样的观念:即没有心理问题的学生,不一定是心理健康的学生,心理健康教育必须面对全体学生。2、加强关注正面信息,培育学生的优秀品质和美好心灵“你关注什么,你就会成为什么”,“我们在寻找什么,我们就会看到什么,对于那些我们没有有意去看的东西,我们会错过很多,即使这些东西依然会存在”(Stavros and Torres,2005),这是积极心理学的观点之一[6]。我国高校现存的心理健康教育,以解决心理问题和克服心理障碍为主要任务,大部分心理咨询中心的教师在工作中将克服心理障碍作为基本目标。目前,心理健康教育课的内容大多都以心理问题为主题,列举出心理问题,再举例提出克服问题的有效方法,或者再让学生联系自己的实际问题进行反思。这样的教育模式将学生的注意力集中在对自身心理问题的反思上,加上某些选修课的学时有限,很多同学在课堂上更关心自己或同学是否具有某种心理疾病的症状,而对解决的方法体会、实践不足,形成学生心理问题越来越多、越来越严重的假象。其次,心理辅导和咨询中更注重心理障碍或心理问题的解决。在高校的心理辅导室或咨询室中,一般都针对心理障碍或问题进行个体或团体咨询,同时越来越注重开展危机干预,心理辅导和咨询工作被喻为“消防救火工作”,大多数时间是在做事后的修复和弥补工作。传统意义上的心理健康教育是把帮助学生从疾病的模式中解脱出来,脱离心理疾病的痛苦。积极心理学通过重新建立患者的力量和强势而治愈疾病,它强调人性中的积极方面和健康的功能,相信人性中具有抵抗障碍的倾向和潜能;人面对挫折和障碍,具有自我恢复和康复的功能。要用自我康复的功能战胜疾病因素的影响,减少障碍因素的危害。心理治疗的目标不是修补创伤,而是发展和塑造一个坚强的人。如果是传统意义上的心理健康教育是让人脱离苦海,那积极心理学则是把人推向健康与繁荣。积极心理学提倡关注正面信息,培育学生的优秀品质和美好心灵。首先,主张发展正性的情绪状态。引导学生去关注人生的幸福与快乐,保持主动探索世界、追求新经验兴趣,满意地对待自己的过去,福乐地享受现在,充满希望的面对将来。其次,建立积极的心理机能。(1)自我接纳,对自己持肯定态度,接纳自己的优点和缺陷;(2)确定生活的目标、信念,在生活中有目标和方向感,感到现在和过去的生活都有意义;(3)有环境控制感,感觉到有能力管理复杂的环境,选择或创造适合个人的环境,善于承担生活中的责任;(4)自我效能感:自我决定,能独立地、内在地调节行为,能抵制社会压力对思维和行动的影响,用个人的标准来评价自我;(5)自我成长、自我实现,有持续的发展和潜能实现的感觉,对新经验开放,不断地感觉到知识和效率。再者,倡导社会安宁。提倡以积极的态度对待他人,相信他人是善良的;社会是积极的,具有积极成长的潜能的,奉献社会是有价值的,团体活动是有意义的;社会理智、有逻辑、可预测的;归属于某一社会团体,与团体分享生活,是幸福的重要来源。引入积极心理学的对正面信息的关注,可以让学生更多地体会生活的满意感和幸福感。让学生的心理发展更健康,更繁荣,也会让我们的社会更安宁、和谐、稳定。3、通过培养正面来预防负面,引导学生发现自身的潜能与优势,走向卓越传统心理学的教育理念是关注弱项,克服缺陷,避免痛苦,引导学生遵循“木桶原则”,德智体美劳全面发展,而积极心理学则主张关注强项、创建能力、寻找快乐、追求幸福,引导学生发现生命的意义,寻找生命中最渴望的东西,寻找生命的潜能与优势。

积极心理学的关注点在人的优点。对全人类的美德进行研究时发现,人类共同有六大类美德:智慧、勇敢、仁爱、公正、克己和超越自我,具体包括24种美德,如创造性、兴趣、开放、爱学习、智慧、勇气、勤奋刻苦、诚实、热情、仁爱、仁慈、社会智力、忠诚、公平、领导能力、宽恕、谦虚、谨慎、自制、对美的欣赏、感恩、希望或乐观、幽默、笃信[8]。这些美德或多或少在每个学生身上都会有所表现,关键是我们要让学生学会自己发现,积极寻找自己和他人的美德与优势,学会用自己的美德与优势去积极生活,让学生对自己、对生活充满希望和乐观,有生活目标,体验成功和成长的快乐与价值感。激发学生学习动机,鼓励学生思维的创造性和好奇心,提高学生的自我效能感和对环境的控制感。引导学生关爱自己、关爱生活、关爱他人,学会接纳自我、接纳他人,使学生能够面对挫折充满希望,具有应对逆境的心理弹性。教育学生利他、善良,遵守社会规范,接纳社会,热爱集体,积极对待社会问题,投入社会生活,学会体验幸福生活。只要将目光锁定在学生的积极面,就会发现每个学生都是一个充满活力的个体,才会对未来充满希望。以赞美的方式告诉每一位同学,让他们带着美德和优势去生活、学习,这可能会成为每一位学生一生享用的财富。关注学生的美德和优势,寻找每个学生优点和美德,可以创设相互尊敬、相互赞美、相互学习的环境,让学生都习惯去发现优点,而不是刻意寻找缺点。我们的学校、社会的育人环境中不再是注重克服人的缺点,而是鼓励人人都精彩、人人都自信的人文精神,我们的社会便更繁荣。

爱华网

爱华网