先更正一下上一篇的“粒子和波是两种完全不同的物质形态,它们由完全不同的物质构成”这句话,表述引起了很多的误解,更正为“粒子性和波动性分别与完全不同的物理客体相联系”,因为当时人们普遍认为,一个物理客体要么表现为粒子性要么表现为波动性,绝不可能二者兼有。上一篇我们讲了物质波的提出把波粒二象性佯谬浑水越搅越深了。

以丹麦物理学家玻尔为首的哥本哈根学派认为,表观上的二重性佯谬纯属由于我们的语言受到限制引起的。正如海森堡所说的:“······因为字句只能描写我们能形成思维图景的东西,而这个本能也是个日常经验的结果,······可是为了想象使它看得出,我们必须只满足于两个不完备的类似--波图景和粒子图景。”也就是说这两种图景都只有作为“类似”的有效性,只在极限的情况下准确。

1927年海森堡提出了“不确定性原理”,旧称“测不准原理”,讲的是在量子力学中,一个粒子的动量和位置不能同时被确定,Δx*Δp ≥ h/4π,具体的表述和延展这里就不介绍了。实验也说明了,每当一个“类似”(比如粒子特征:位置、动量、能量)明显表现出来时,另一个“类似”(波的特征:波长、位相、振幅)就隐藏了起来,显得模糊了。

(可直接跳过这段话)物理学家魏扎克在谈到原子实验时说到:“······我们不可天真地将我们的数值测量结果作为性质赋予原子。这些测量出来的结果,作为同一客体的性质在逻辑上部分不相容。比如在某些实验中原子的行为像粒子,在空间集中于一地,而在其他实验中,这同一粒子的行为又像波,充满于整个空间。显然,原子不能同时是粒子又是波。这个逻辑上的佯谬可以靠下面的一个事实来避免:我们永远不能同时做出一些实验,在其中这个原子表现出这两种不同的性质。如果我们在某地发现原子作为粒子而存在的,在这种情况下······我们对照原子的其他作为波的特征,如波长、位相,就只能做出几率的预言。另一方面,如果我们测出了波的一些数值,则我们对粒子的性质就只能作几率的预言。因此,我们不能够说‘原子是个粒子’或‘原子是个波’,只能说‘原子或者是粒子,或者是波,并且有我们的实验仪器决定它在这两种方式中表现它自己’。除了通过实验,我们就不会有关于原子的任何经验,而实验是对自然界的一种侵犯。好像我们迫使原子用一种不恰当的语言说出它的性质。所以严格来讲,电子既不是粒子也不是波。“粒子”和“波”的概念,或者更确切的说,‘在空间上不连续事件’或‘在空间上连续的事件’,对不能直接察觉的过程呈现为我们知觉形式所要求的解释。”

上面魏扎克的话有点绕口,是哥本哈根学派为了解释微观过程能用波或粒子两种图景同样等效的进行想象,而提出的“互补原理”的通俗解释。互补原理是波尔首先提出并终生坚持的一种思想。在1927年9月16日的《科摩演讲》中提出了,但并没有受到与会者的重视,直接没人理他。一个月后的第五届索尔维会议上,与爱因斯坦正面交锋,还有海森堡和泡利的助攻,终于说服了大多数物理学家相信,量子理论和哥本哈根学派对它的诠释是站得住脚的。1958年,海森堡对波尔的互补原理作了进一步的解释:

······人们能够谈论一个电子的位置和速度,并能够观察和测量这些量。但是,不能以任意高的准确度同时测量这两个量。······波尔把两种图像--粒子图像和波动图像都看作是同一个实在的两个互补的描述。这两个描述中的任一个都只能是部分正确的,使用粒子概念和波动概念都必须有所限制,否则就不能避免矛盾。如果考虑到能够以测不准关系表示的那些限制,矛盾就消失了。

1933年,波尔和罗森菲在互补原理指导下,全面解决了电磁场强度不确定关系的解释。至此,哥本哈根学派认为互补原理终于取得了决定性胜利,波粒二象性佯谬已被彻底消除了。然而,真的已经能全面准确解释波粒二象性佯谬了吗?答案是否定的,问题还远未结束,不同见解时有兴起。不可否认互补原理对当时理解量子理论起了很大作用,一时缓解了波粒二象性佯谬的压力,但是这种解释在薛定谔方程提出来后就不行了。

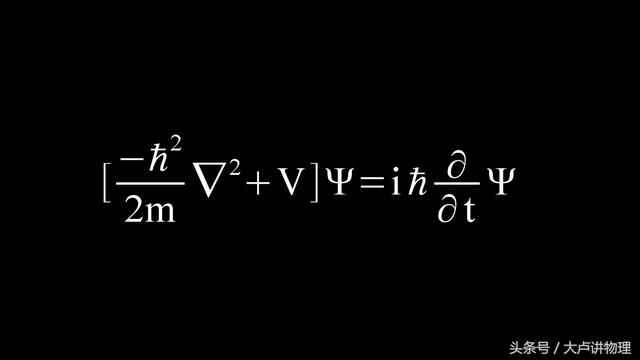

薛定谔方程,Ψ为波函数,m为质量,i为虚数单位,V为势能,ħ为约化普朗克常数

1926年,薛定谔使用非相对论方法得到了一个微观粒子的波动方程,就是著名的薛定谔方程,是量子力学的基本方程。薛定谔不仅用它解决了氢原子光谱中波尔提出的假设,还算出能级,导出了塞曼效应和斯塔克效应等等,揭示了微观世界物质运动的规律。但是有趣的是,薛定谔提出方程的时候也没想到方程就这么莫名其妙的解决了好多问题,至于方程中的波函数Ψ要如何解释,指的是什么在波动呢?他本人也不清楚、不知道是什么,只是在当时提出了一种解释,认为波函数是一种在空间真实存在的波,而粒子只是波的聚集--波包。显然这种片面强调波动性抛弃粒子的图像是不正确的,立即受到物理学家们的群起反对。海森堡提出量子力学的另一个“矩阵力学方程”则是片面强调了粒子性,同样也是失败的。

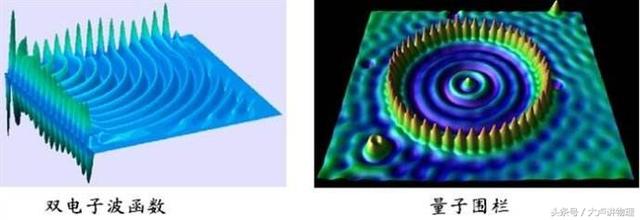

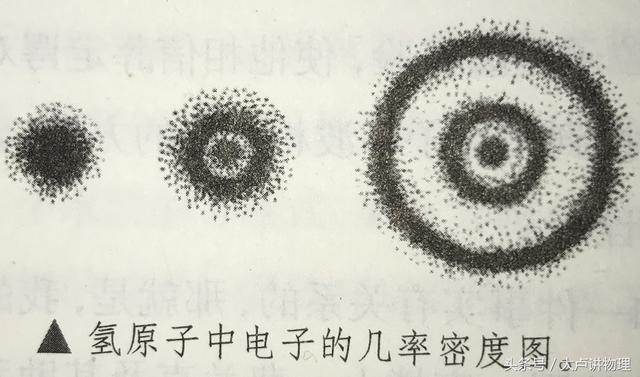

1926年6月,波恩在《论碰撞过程的量子力学》中首次提出了量子力学的“几率诠释”。终于,粒子的波动性和粒子性得到了统一的解释。这个几率诠释说白了点就是:量子力学只给出几率的陈述。它不回答某一个粒子在某个瞬间在哪里的问题,而只回答粒子在某时某地出现的可能性多大(也就是几率)。可以说量子力学比经典理论更谨慎,在此之前,画电子绕核运动时,画的是一个像地球绕着太阳运动的图一样,运动轨道明确而又清晰;而现在我们知道,电子有一系列运动轨道,某时某刻它只可以在其中某条轨道上运动,所以我们只能画出如图所示的那样的电子的“几率密度”,黑子越集中表示电子出现的可能性越大,反正出现概率越小。

现在我们知道了是什么在波动,是几率在波动,也就是说几率的大小是按照波动理论来确定的。量子力学的建立从根本上动摇了人们对因果关系机械描述的信念,因为微观粒子本身的属性(即波粒二象性),使得人们不可能知道单个粒子的瞬时状态。而且,根据海森堡不确定性原理知道,在量子力学里任何一个可观测量的集合中,总有某个可观测量无法确定其数值。所以,就无法像经典物理体系所期望的那样,由初始条件去精确的预言此后的情形了。“原则上的不可预测性”和“本质上的不确定性”,赋予了偶然性、几率与以往极为不同的物理内涵,并最终导致了因果关系的几率描述。

波粒二象性佯谬至此应该算基本解释清楚了。当然,由于几率解释对科学、哲学等层面带来的巨大冲击,以后还有许许多多的争论,这我也不知道了。

另:在写波粒二象性的时候查阅的文献和书籍比较多,这里不一一列举出来了。

爱华网

爱华网