不可行的 英文 你有哪些曾经自认伟大、能赚钱的创意,被发现已经被别人实现,或被证明不可行?

受到一个创业团队的邀请,在我第一次尝试自己从头开始设计一个SNS时,我才明白,其实创业不过就是做生意而已,找需求提供服务收取报酬,根本不用站在各种高度上讨论产品的性质和意义,那些都是营销包装以及与竞争对手周旋。我第一次做原型设计,最开始就是参照各种已有社交网站和社交工具的模型,Facebook、Twitter、微博、人人网、贴吧、开心网、QQ、QQ空间、PATH、饭否、宽岛……这几年SNS的发展基本是基于Facebook和Twitter两个模型的,一个是以双向关系为核心,一个是单向关注,还有两种模型并不那么火,没有当重点去看。我把两者分别建立基本模型,分别分析其各种优点和缺点。此时我发觉他们有一个共同的缺点,那就是主题分散,我相信我找到了创新点。

在成为SNS用户之前,我混迹在另一个非常火爆的社区中——百度贴吧。而SNS和贴吧有个本质的区别是,SNS先把人弄到一起,再让他们去创造内容,而贴吧是先把内容限定在一个特定的主题上,再去吸引人。SNS中有“标签”这样一个功能来划分主题,但是这样远远不够。大量的信息轰炸迟早有一天会让用户失去兴趣,即便现在他们对各种段子和优秀文章孜孜不倦。我当时总结,如果SNS要发展,有三种途径,一种是提供官方地图炮式的营销平台,一种是将账号作为财产去做其他的东西,比如应用平台和社交游戏,还有一种是将用户以兴趣引导,用小众圈子的人脉沉淀留住用户创造价值。前两种已经有一些资讯和消息在做(现在微博和人人网都已经做得差不多了),最后一种当时还没有任何消息。我就决定从此下手,用我熟悉的贴吧模式重塑SNS。

第一步就是净化新消息版面,无论是SNS还是微博,好友和你关注的人发布了大量的内容,加上各种转发,全部堆在一起,我让自己成为重度用户之后,第一个感受就是我必须在不同的社交圈子里转变身份,一会是高中同学,一会是大学同学,一会又是二次元的圈子,有些话想说,但是一想到另一些人也会看到,就不知道该如何发表,还有一些内容是大学同学分享给他们高中同学看的,这种类型的垃圾内容大量充斥版面,让我觉得很浪费时间。当一个产品在时间和金钱的付出和收益上让用户觉得效率低下时,一种潜意识的预设反感就会出现。那么,我就开始为新消息归类,将好友分成初中同学、高中同学、大学同学、工作室好友、DIY玩家国度朋友、二次元好友、各种游戏好友、音乐圈子好友,然后将我发布的内容分类,看看我的哪些内容是向哪个好友圈子发布的。如此一来,内容的分流清晰了许多。让自己玩进去成为重度用户的好处就是,当你观察模仿并成为一个主流的用户时,自己就拥有了大量的资料,最重要的是能够得到主观上的使用体验感受,而往往占据一个SNS产品70%以上的主流用户对于某件事情的感受是几乎相同的,这就是社区特色。

至此,一个基于兴趣点和用户身份的SNS模型诞生了。用户可以将自己的好友像QQ联系人一样划分成各种分类群组,然后定位自己在某个群组中的角色,在发布新内容和收听新内容时,都可以按照群组将内容分类,你可以将一个内容只发给几个群组的朋友看,也可以按照群组来分类查看好友发布的新鲜事,转发也是同样,并且一个好友可以添加在多个群里,以满足高中同学也是大学同学的蛋疼问题。

这是一个理想形态,但是不管是哪种模型,都是由他自己的问题,分类模型SNS也有它的一些问题。信息分流无疑是给信息加上了人为的屏障,你现在也许只会了解到朋友的一个方面了,也许一些游戏或者动漫圈子里的朋友变得和贴吧吧友一样不知道到底是谁,只知道他在这个圈子里输出这个兴趣点的内容。很多广播消息的传播会因为分流,传播面变得狭窄。就像一条河被挖成了一个纵横交错的网状支流,数据挖掘和信息流都会变得异常诡异。为了让用户能够更全面的了解一个好友的不同面,我还设计了一个个性十足的个人主页,展示一个用户在不同圈子的贡献和价值。还有兴趣点浏览,让用户能够知道,自己的这些好友还建立了哪些圈子,他们在这些圈子里在干什么,我预料到有些用户可能会没事建立一个XX群,然后一群人捣鼓点什么东西,互相起一些昵称什么的,还有就是考研党和出国党很有可能会建立一些新的群来交流学习,这些小众化的圈子文化非常能够满足社交用户的窥私欲,也可以让一些学习类、Geek类的群被人所知之后慢慢变大,吸引更多的人进入他们的那个世界,这点源自于贴吧文化,和也非常像。还有,让用户在每次发布信息时都要多点一次选择群组,就像给一个内容加标签一样麻烦,这是硬伤,怎样说服用户这种操作可以带来体验上的好处这些都是问题。大量的问题让我焦头烂额,也让我第一次明白了做产品不是用axure画一画UI和交互那么简单,而是要从用户的角度建立一个可用、易用、有价值的模型,为此必须解决无穷无尽的问题。

接下来的一段时间我突发急病卧床不起,休息了几个月什么事情都没做。痊愈之后,对SNS的钻研已经逐渐淡化,忙着赶课和恢复体力,直到又过了几个月,Google发布了G+……然后我就看到这样一个和我设计的模型几乎一模一样的SNS,有圈子划分数据流,有灵感向人们展示不同兴趣点……但是运营的方式和我想象中的完全不同,只是在利用Google的人气将用户拉进来,完全没有考虑像贴吧那样建立起不同圈子的领军团体,建立不同兴趣点的圈子壁垒让内部非常和谐,圈内人可以认真的与同伴交流兴趣而不是像其他SNS一样聚众发泄情绪,从而让SNS成为一个能够给人们带来切实价值的产品(就像这样)。

我当时真的很后悔没有将我设计的SNS付诸实行,曾经在睡觉之前无数次的想象过,那种在主页上将新鲜事和发布标签全部切到一个圈子,然后大家聚在一起,为了这个圈子共同的兴趣点而讨论的情况,这是自贴吧以来的梦想,即时的互动,专家级用户的指点迷津,不懂的用户在这么多强人面前也不会那么猖狂的装懂,每天都能得到大量有价值的讨论。游戏圈子里可能会在一天之内,一大群好友共同讨论某一关怎么过,然后大家不停的测试,发图,发文章,完全融入在这一个群体里,不会因为同学刷了一条学校食堂的饭菜而分心,高质量的内容会源源不断的更新出来。DIY的群里会像chiphell那样汇聚大量的发烧友,大家动手动脑打造无数精美的作品,新硬件出来不到一个小时就能看到有人发评测,大家一起要求作者做更多的测试,过几分钟他就会更新一条微博告诉大家结果,每天还会有二手交易的信息更新。我还想着,如果运营得当可以取代贴吧的地位,通过数据挖掘将同样主题的小圈子汇聚在一起,一个SNS就能达到无数个专业级论坛的效果。音乐发烧友去哪里?找小Z!动漫发烧友求组织!找小Z!到那时候,盈利模式什么的只需要投其所好而已,整个生态链已经彻底稳定。

在IT领域,谁没有过改变世界的欲望呢?在计算机和互联网的世界里,你创造一个新的模式,新的理念,然后赶着需求的潮流将它传达给所有人,让人们去尝试、去体验、去适应、去熟悉,直到有一天,这种模式和理念成为一种经典,成为每个人心中的理所当然,人们已经忘记它其实是某个人发明的,是某个人的个人设定,忽略了它其实可以被另一些东西取代,并不是这种形态的唯一。人们只知道,我会用BBS,我会用QQ,它们也许并不是最好的设定,并不是最完美的产品,但是已经无可替代,因为这背后有产品人对于他们这如子女般产品的热爱和付出。

也许今后我会发现,这个年龄很难搞定SNS运营所需要的大量资金开支,也没有足够的管理经验,不可能将其打造成我梦想中的模样,即便赶上了这个绝佳的时机也会遭遇严重的失败。而有爱、有心、有热情却没去尝试,没去拼搏,现在一直在后悔。尝试了,失败了,哪怕是再也没有重来的机会,能够在墓志铭上写上“虽有遗憾,不曾后悔”也将是一个完美的人生。 2/2 首页 上一页 1 2

更多阅读

冬眠的小动物有哪些 不冬眠的小动物有哪些?哪些小动物不冬眠?

不冬眠的小动物有哪些?哪些小动物不冬眠?许多动物是不冬眠的,他们主要是靠减少活动,以及身上的体毛来取暖的,他们的毛冬天会变得又长又软,就好像我们穿得羊毛大衣一样,很保暖的。不冬眠的都是温血动物,能自己发热,很大部份有皮毛,可以保暖

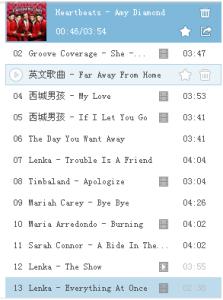

适合结婚的英文歌曲 适合结婚用的英文歌曲有哪些

适合结婚用的英文歌曲有哪些? 1.Happy Christmas 2.Gotta Have You 3.Thriller 4.back to december 5.Liekkas 6.Stay Here Forever 7.Sagyman(思念) 8.Right Here Waiting 9.Mine 1

适合婚礼的英文歌曲 适合婚礼放的英文歌曲有哪些

适合婚礼放的英文歌曲有哪些? 1.River Flows In You 说唱版 2.With You All The Time 3.Long Lost Penpal 4.Lucky 5.Everybody Hurts 6.Am To Pm 7.Take Me Home Country Roads 8.porque te

好听的英文劲爆歌曲 劲爆好听的英文歌曲有哪些

劲爆好听的英文歌曲有哪些? 1.christmas in my heart 2.You Belong with Me 3.she 4.Bleeding Love 5.TiK ToK 6.valder fields 7.The Show 8.God Is a Girl 9.Stand 10.nothing in

欢快英文歌曲 欢快的英文歌曲有哪些

欢快的英文歌曲有哪些? 1.My Love 2.Seven Days 3.I Have A Dream 4.With You 5.Stuck in my heart 6.You Are 7.If You Want Me 8.i need you tonight 9.Boyfriend 10.When You Tel

爱华网

爱华网