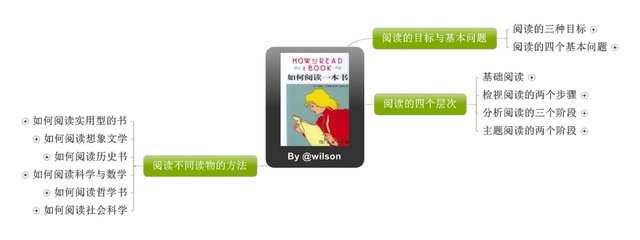

正如书中提到的,我们在读一本书的时候一定要先认清它是一本什么样的书。很明显,《如何阅读一本书》是一本实用性书籍。实用性书籍则有它的适用范围。在本文第一句话中,我已经指出了他的适用范围,即,非虚构性说理书籍。

本人从中获益很多,尤其是分析阅读这个部分。分析阅读的方法绝对让答主产生了巅峰的阅读体验。但是就像XXOO一样,完美的体验是有代价的,分析阅读需要花时间和精力,但是真的是巅峰体验。

同样一本书,有的人读过之后会觉得此书没甚意思,有的人却给很高评价。个中原因,除去知识背景积累的元素,有很大一部分来自于阅读方法。我使用这种分析阅读的方法读过了《理想国》,是本人第一部原典,巅峰体验。而且第一次可以把书的结构框架,作者的论点论据讲出来给别人听(当然是刚读过的时候),这从某种程度上证明了阅读的有效性。

之后如法炮制阅读了《娱乐至死》,巅峰体验。但是读书毕竟不是XXOO,没有那么本能(再说也不能每次都全力吧==),再加上很长一段时间没有在读值得使用分析阅读方法的书籍(这也说明《娱乐至死》这本书从结构和说理上的水平之高),也就没有再使用这个方法。不过,答主体验过了,也可以随时拿起这个方法撸其他的本子。

检视阅读,这是阅读入门,打眼一瞧几句话一聊能知道姑娘是几分;分析阅读,见招拆招你来我往当然要花点力气;主题阅读,阅女无数的大师才会懂。全套的巅峰体验需要修炼啊哈哈。

最后,我认为,如果能以书中介绍的“分析阅读“的方法完成一次对本书的阅读那就是对本书的最高敬意。另外分析阅读的成果远比上面这些答案中的思维导图有意义得多。答主期待有人能做这件事。无奈水平不够,就抛砖引玉贴出《娱乐至死》的分析阅读读书笔记(7000字Orz)。

《娱乐至死》尼尔·波兹曼

第一阶段 这本书大体上在谈什么

本书属于实用性社会科学作品,作者在书中对电视所代表的娱乐文化的兴起对严肃的公共对话产生的威胁表示担忧。

关于本书的整体内容,如果用简单的几句话来概括,那就是:

媒介/公众话语的形式/媒体的性质通过超过其自身的意义(即隐喻)创造了我们文化的内容和质量/公共话语的内容和意义/思维方式。

在印刷机这种媒介统治下,美国的公共对话清晰易懂、严肃而有理性;但在电视的统治下,公众话语变得无能而荒唐。

本书是对20世纪后半叶美国文化中最重大的变化——印刷术没落,电视时代蒸蒸日上——的探究和哀悼。

第一:前言,提出我们将会毁于我们对娱乐的欲望。

第二:第一、第二章阐述媒介对公众话语方式以致对社会思维的决定性影响。

二之一:第一章,我们的思想受到会话方式的隐喻作用。

二之二:第二章,会话方式影响一个社会对真理和智力的认识。

第三:第三、四章,印刷机媒介下美国的话语方式清晰易懂,严肃而有理性。

三之一:美国是知识分子建立的国家,阅读文化生机勃勃。

三之二:印刷文字结构的公共话语方式和有备而来的大众一同创造了严肃而有理性的公共对话。

三之三:美国人曾经使用理性的话语形式宣扬宗教、制定法律、销售商品。

三之四:广泛的阅读理性是推动美国进步的基础动力。

第四:第五章,电报和摄影术通过创造伪语境的逻辑冲击“阐释时代”,“娱乐业时代”兴起。

第五:第六到十章,电视统治下的“娱乐业时代”。

五之一:娱乐是电视的超意识形态。

五之二:反交流理论控制下的新闻业。

五之三:娱乐化的宗教变善于迎合而非引导。

五之四:商业广告背离了理性陈述造成了形象政治;信息过剩威胁了信息自由和民主基础。

五之五:电视重新用娱乐的方式定义了教育。

第六:呼吁重视媒介政治和媒介认识论以应对冲击。

作者想解决的问题是,电视如何冲击并取代印刷术成为公众会话的媒介,为什么能够改变人们的思维方式,而我们又当如何应对。

第二阶段 诠释一本书的内容

1.重要的单字从而达成共识

2.最重要的句子从而找出主旨

3.关联的文句从而找出基本论述

4.哪些解决了哪些没有哪些作者认为无法解决

一、媒介即隐喻,隐喻即认识论

“会话”不仅仅指语言,指的是一切使某个文化中的人民得以交流信息的技巧和技术。

我们的语言即媒介,媒介即隐喻,隐喻创造了文化的内容。人类会话形式对于表达出的思想有重大影响,容易表达出的思想自然会成为文化的组成部分。

原始的烟雾信号不能用来表现哲学。电视上的会话形式是视觉形象而不是语言,所以不能表现政治哲学。没有电报这样迅速传播的传媒工具,就不会有“今日新闻”这样的新闻文化。

我们已经在无意中忽略了许多工具的符号学意义,比如时间机器——钟表。钟表把时间再现为独立而精准的顺序。人类原本通过感受自然来理解时间,在发明钟表之后,“我们学会了漠视日出日落和季节更替,大自然的权威被取代了,人类生活中便没有了永恒”。我们创造的每一种工具都蕴含着超越其自身的意义,即这种工具的隐喻。我们理解一个事物必须引入另一个事物,就好像现在的我们需要依靠钟表来理解时间,而“分分秒秒而没有永恒”就是钟表的隐喻。

分分秒秒不是上帝的意图,也不是大自然的产物,而是人类运用自己创造出来的机械和自己对话的结果。只要还依赖某种媒介,这种对话就是狭隘的。所以“十诫”的第二诫中,上帝禁止以色列人为自己制作雕像画像等任何具体形象。“犹太人的上帝通过文字而存在,这需要人们进行最精妙的抽象思考。运用图像是亵渎神祗的行为,这会防止新的上帝进入某种文化。”

作者没有指出的是,也许是因为他没有看到或者是碍于本书的主旨范围,文字也不是一种纯粹而完美的思想媒介。如果文字是完美的,那么就不会出现所谓“杰出的”作家和读者的说法了,每一个随意尝试阅读的人都可以轻而易举地直接接触到那个随意书写文字的人的内心思想。事实显然并非如此,每一次成功的阅读沟通,就像在一座山的两边分头凿隧道一样,需要作者和读者通力合作。

文字这种媒介也带来了巨大的隐喻效应,经书本身也在阻碍着人们更真实地感受自然、上帝的存在。“我们不可将信仰建立在一部书之上,即便是《圣经》。我们要认识到,上帝远比任何书都更加贴近靠近我们”(科伦索主教)。另一说印刷术的大规模使用始于武则天大量印刷经书,她企图以此洗刷罪孽,现在看来这是多么可笑的行为。殊不知,道在经外。困于寻找一个又一个工具的循环之中是在缘木求鱼,那只会让我们越来越迟钝,越冷酷,感受自然最直接的途径就是我们自己的身体和灵性。修炼的目标不是越来越迟钝从而疏离世事,而是越来越敏感而能够被世间的美而打动,不是做加法,而是做减法。这便是“为学日益,为道日损”的道理。

作者认为,对真理的认识同表达方式相关。伽利略说:大自然的语言是数学。数学是伽利略和大自然沟通的媒介,在柏拉图《理想国》的线寓当中,数学是可知世界当中的一段,是善(自然/真理)的一个形相。“真理的定义至少有一部分来自传递信息的媒介的性质”。这是作者根据媒介生态学提供的一种理解认识论的全新视角。说得更严重一些就是:“‘真理’是一种文化偏见。认识论都是某个媒介发展阶段的认识论。”“我们关于大自然已经自身的对话,是用任何一种我们觉得便利的语言进行的。我们认识到的自然、智力、人类动机或思想并不是它们的本来面目,而是它们在语言中的表现形式。我们的语言即媒介,我们的媒介即隐喻,我们的隐喻创造了我们的文化内容。”

作者继续引申(演绎法):一种文化的智力决定于交流方式的性质。“真理同时间一样,是人通过他自己发明的交流技术同自己进行对话的产物。既然智力主要被定义成人掌握事物真理的一种能力,那么一种文化的智力就决定于其重要交流方式的性质。在一个纯粹口语的文化里,智力常常同创造警句的能力以及记忆力相关。在印刷文字的文化里,记住一首诗、一张菜单、一条法规或其他大多数东西只是为了有趣,而绝不会被看做是高智商的标志。”在那个文化里智力被定义为理解力,应对抽象的概念和归纳的能力。

随着人类社会的变迁,我们的媒介不断改变,新的媒介不断出现挑战旧的那些,这些媒介会在共存中找到平衡。新的媒介不全是好的,它们带来的结果往往是出人意料的。

“印刷术的发明就是一个典型的例子。印刷术树立了个体的现代意识,却毁灭了中世纪的集体感和统一感;印刷术创造了散文,却把诗歌变成了一种奇异的及精英的表达形式;印刷术使现代科学成为可能,却把宗教情感变成了迷信;印刷术帮助了国家的成长,却把爱国主义变成了一种近乎致命的狭隘情感。”

对于当代媒介环境的变换,作者的观点是:印刷术利大于弊,我们对于真理、知识、教育的看法大多来自印刷文字,而电视文化相反,威胁到了公众话语的严肃性。但是他同时也对电视媒介带来的好处表示宽容。

二、铅字文化主导下的美国——阅读者推动的世界

美国是由知识分子建立起来的国家,我们用了两个世纪和一次传播革命来改变这种状况。

在1640年到1700年之间,马赛诸塞州和康涅狄格两个地方的文化普及率达到了89%—95%;在1654年到1699年之间,米德尔塞克县60%的家庭拥有藏书,其中92%的家庭拥有《圣经》以外的书。而17世纪英国男性的文化普及率不到40%。1650年之后,所有新英格兰城镇都通过法令要求建立“读写学校”。这说明新英格兰移民来自英国文化教育程度较高的地区或阶层,他们热爱读书,相信到新的世界里读书依然非常重要。

美国人曾习惯于运用印刷文字的结构进行谈话和演讲。这种话语结构排除或选择某些类型的内容,不可避免地选择某一类型的受众,从而在美国创造了一种严肃而理性的公共对话。

公众话语往往是事实和观点明确而有序的组合。这是因为,印刷结构的语言决定了其具有某种内容:一种有语义的、有逻辑的内容。“美国人不会交谈,但他会讨论,而且他说的话往往会变成论文。他像在会议上发言一样和你讲话,如果讨论激烈起来,他会称与他会话的人‘先生们’。”(托克维尔,《美国的民主》,第260页)

大众通常有能力进行严肃理性的话语活动。那时的听众具有超长的注意广度,具备非凡的、理解复杂长句的能力,拥有由阅读训练而来的理性思维。这些人把这样的场合作为政治教育的一部分,他们认为这是社会生活的组成部分,文化生活和公共事务已经有机地融合在一起。他们能够津津有味地听完亚伯拉罕·林肯和斯蒂芬·道格拉斯之间长达7个小时的辩论,而且是有备而来,拥有评判能力。

两个世纪以来,美国人用白纸黑字来表明态度、表达思想、制定法律、销售商品和宣扬宗教。(归纳法)

18世纪的宗教信徒深受理性主义传统的影响,人们充分享有宗教自由。前四任总统是自然神论者。各教派之间的纷争通过论述严谨的说理进行,到了19世纪是利用建立大学作为解决矛盾的应急手段。“无神论者无须抱怨受到任何武器的威胁,他们面对的只有温和而有力的论点和事实”。

在印刷品为基础的文化中,律师往往受过良好教育,相信理性,擅长论证。早期的美国人不仅数值他们那个时代的重大法律事件,甚至还熟悉著名律师出庭辩护时使用的语言。

在商业社会中,广告设计者将潜在顾客设定为具有很高文化程度并能够做出理性分析的人。广告被看做是一项严肃而理性的视野,其目的是用文字形式传播信息、发表主张。正如斯蒂芬·道格拉斯所说,“广告需要的是理解,而不是激情”。而到了19世纪末,广告已经不再期待顾客的理性选择。广告成为一种半是心理学,半是美学的学问。

阅读理性是推动美国进步的基础动力。18和19世纪的阅读同今天的阅读有着截然不同的特征。第一,人们通过阅读而非图像了解公共信息;第二,阅读的目的是严肃、专注而明确的,在于增进对世界和公共事务的理解,而没有娱乐的意味。大多数人能够通过学习阅读,从而加入到文化的对话中去,人们依据理性生活,通过富有逻辑的批评和其他方式不断完善自己。

没有这样一种严肃的阅读理性,开拓精神、民主、美国梦,都是空中楼阁。“没有财产的人可以不受限制地参加选举,而没有文化的人却不行”。

印刷机统治的年代(19世纪中末期以前)可以被称为“阐释年代”,流行成熟的话语模式,在这种模式下的公共话语富于逻辑的思维、理性和秩序、对于自相矛盾的憎恶,冷静和客观以及等待受众反应的耐心。

三、信息传播技术革命冲击“阐释时代”

电子革命和图像革命的融合为20世纪的美国带来了新的公众话语隐喻。

电报使公众话语变得无聊而且无能。它使脱离语境的信息合法化,信息的价值不在取决于其在社会和政治对策和行动中所起的作用,而是取决于它的获取速度和遥远程度以及是否新奇有趣。信息过剩降低了我们的“信息—行动比”,这意味着人们将面对丧失社会和政治活动能力的问题。

电报还使公众话语变得散乱无序。电报式的话语不允许人们进行历史的回顾,也不鼓励深入的分析。智力被定义为知道很多事情,而不是理解它们。

照片只擅于“表现”特例,而语言则把世界变现为一个概念。照片只是代表表面的事实,无法提供任何意见,提供的是事实的堆砌。

摄影图片和电报互相提供伪语境,把新闻从有用的信息变成了没有语境的事实,造成一个伪事件的错觉。现在人们已经习惯了这样的逻辑,为了让无用的信息派上用场而制造问题,目的只是娱乐。“纵横字谜”和“欢乐问答”就是最好的例证。

《贫民窟的百万富翁》是一部以智力问答为背景的电影,极其吊诡的是它正是利用智力问答这个现象本身批驳了社会泛娱乐化的倾向。

电影主角贾马尔——一个贫民窟长大的小伙子,因为正确回答数道与其生活无关的题目而得到百万奖金,无数无知的观众陷入了对这个伪事件的癫狂。而事实上,每一道问题的答案却恰巧都与贾马尔的生活有着密切的关系,回溯着贾马尔关于童年的偶像情节,失去母亲的记忆,兄弟情谊,和对爱情的执着。一档通过提出没有语境的问题获得奖金的节目满足着大众的娱乐需求,而贾马尔真实的生活为这些问题提供着真实甚至残酷的语境,这构成了一个巨大的讽刺。

每一位观众都会喜欢贾马尔。但是人们不应该因为一个人了解众多与其生活无关的知识而羡慕他,而这正是大多数人正在做的。真正理解贾马尔的人会被他的人格所征服,他们会因为他真正关心生活中的朋友、爱人而尊敬他。而他的幸运不在于“知道”事实,而在于他真正“理解”生活。

一个人不可能通过回答与生活无关的问题而获得幸福的生活,我们也不可能依靠技术的进步达到全人类的幸福。如果我们想要得到幸福,那就应该去关心与生活有关的问题。

“伪语境是丧失文化活力之后的文化的最后避难所”——《午夜巴黎》中掉书袋的人与导游关于谁是罗丹的妻子的争执就是典型的伪语境——对于现世的我们没有意义的事实。有意为怀古而为之的旅游景点已经把伪语境的娱乐意义发扬光大。比如,在圣彼得堡涅瓦大街的文学咖啡厅喝一杯咖啡已经成为了一种必做之事,但这并不能让你感受到普希金对生活的理解,纯粹是为娱乐而为之。而当你消沉低迷之时想起了《假如生活欺骗了你》——我相信这一定不是为娱乐而为之——你不必远涉万里去普希金坐过的咖啡馆小酌,他就会穿越时空安慰你的心灵,这才是文学伟大的意义。

四、电视统治下的“娱乐时代”

电视为电报和摄影术提供了最有力的表现形式,成为了新认识论的中心,走进千家万户,影响着公众对所有话题的理解。电视赢得了神话的地位,我们忽略了电视的媒介生态学意义。

娱乐是电视上所有话语的超意识形态。问题在于电视不仅仅是在提供娱乐性的内容,而在于所有的内容都以娱乐的方式表现出来。理性的讨论不可能出现在电视中,因为“电视”是用来“看”的,它致力于为人们提供视觉快感。而在思考过程中,观众没有什么可看。思考不是表演艺术,而电视需要的是表演艺术。电视需要的是掌声而不是反思。

在电视统治下,由娱乐精神支配着政治、宗教、商业、法律和其他重要的社会事务的运行。美国人不再彼此交谈,他们彼此娱乐。大主教带上了棒球帽,心脏手术登上电视变身“医生秀”,宾夕法尼亚州的学校正在尝试把课文写进歌词、把教室变成摇滚音乐会,强奸案的审判也在电视上播出。总统的电视辩论与林肯和道格拉斯的辩论根本不可同日而语,复杂的措辞、充分的证据和逻辑都排不上用场,有时候连句法也被丢到一边。他们关心的是给观众留下印象,而不是留下观点。

掩藏在电视新闻节目超现实外壳下的是反交流理论,这种理论以一种抛弃逻辑、理性和逻辑的话语为特点。在美学中,被称为“达达主义”;在哲学中,被称为“虚无主义”;在精神病学中被称为“精神分裂症”。新闻正在抹杀语境、抹杀世界的连贯性,而使琐碎的事实成为娱乐的源泉。

宗教给人们的是他们应该具备的东西,而电视的逻辑是给与观众他们想要的。如果按照电视的逻辑把宗教改造成娱乐性的东西,是一种危险的行为。商业广告背离了语言陈述,抽空了我们判断对错的依据。当电视广告成为塑造当代政治观点表达方式的重要工具,就带来了政治话语娱乐化,其后果是,民众已经不能区分出严肃话语和娱乐之间的差别,审查制度已经没有存在的必要。公司国家通过电视控制了美国公众话语的流动。所谓的“教育”节目至多传递一些知识,而对理解力的训练毫无裨益,所以不能称之为教育。

五、教育和灾难的竞赛

有两种方法可以让文化精神枯萎。一种是奥威尔式的——文化成为一个监狱,专制带来精神毁灭;一种是赫胥黎式的——文化成为一场滑稽戏,娱乐泛滥带来精神毁灭。专制更容易激起反抗,而娱乐直接将大众俘虏。

我们需要重新看待技术。因为当技术成为一种媒介时,所带来的隐喻极大地影响到大众的思维方式和意识形态。

学校需要帮助年轻人学习解读技术媒介的隐喻,帮助他们学会合理地接触这些信息形式,学会在看电视前先学习如何看待电视。我们正处于教育和灾难的竞赛当中,大众应当更多关注媒介政治和媒介认识论,以应对娱乐精神的入侵。

第三阶段 严肃地从真实性和启发性方面评论一本书

由于笔者对美国社会的了解不够全面深入,暂缓对本书真实性的讨论。

本书是一本具有启发性的著作,强调了媒介认识论的重要性,笔者对此十分赞同并认为媒介认识论的内核是质疑精神。因为质疑精神还原了媒介的存在,成为关注媒介对认识论影响的开端。

我们需要质疑精神,无意识的被动接受是最危险的生活状态。罗兰·巴特认为,以神话的态度看待世界,人们对这个世界就不会有任何质疑,对于自然真实的东西就会变得熟视无睹。神话是一种深深扎根于我们无形意识中的思维方式,从某种程度上来说,我们都处于一种混沌迷信的状态中,所以从一个更宏大的视角来看,我们要反对的不是电视本身,我们需要反对的是一种缺失质疑精神的思维方式。

我们需要对技术的质疑。社交网络是为了社交还是为了娱乐?不熟悉的好友的照片和描述,正是图片和电报构成的伪语境在互联网中的再现,微博和脸书一起构成了新新闻。由此我们可以推论,社交网络的功能不全是为了社交,而更多是提供海量的娱乐信息。

我们需要对技术崇拜的质疑。当人们虔诚地相信社会发展的必然性,像马克思主义者那样认为历史正在把我们推向某个理想中的天堂,并且坚信技术正是推动我们的动力的时候,就需要严肃地回看电视这样的技术成为沟通媒介之后对公众话语的毁灭性伤害。电视不是一无是处,它最大的好处是为我们提供娱乐,最糟糕的用处在是它企图涉足严肃的话语模式——新闻、政治、科学、教育、商业和宗教。正如柏拉图在《理想国》中提出的理念,正义是各司其职,对于技术也是如此,人类用以交流的各种思想工具需要达到一种平衡。

我们需要对娱乐精神的质疑。宗教不是想要告诉我们生活是一滩无望的苦水,而是在告诫我们不要忘记对欲望的节制。娱乐的欲望无穷无尽,纵欲只会让人失去理性,而后走向灭亡。

最后再插一句,我们也需要对商业模式的质疑精神。商业模式也是一柄达摩克利斯之剑,它可以帮助娱乐业迅速发展并破坏宝贵的阅读理性和社会秩序,也可以被用于重塑阅读理性和追求社会的和谐进步,比如,它就可以被用来帮助青年人的自我成长。

作者已经告诉我们的是,我们需要警惕社会的泛娱乐化。没有直接告诉我们的事,其实工具和媒介不是他们看上去那么简单,学会实用工具只是表示人类进入了低级阶段,学会看待工具是人类进阶的必修课。

看到这里的朋友好样的。

可能你也没觉得有多巅峰。

因为大多数事情都有两个阶段,借用佛学的语言就是“解悟”和“证悟”。

只有亲自做才会爽。 2/5 首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页

爱华网

爱华网