大盘行情好在哪里 《水浒传》好在哪里?

初更时分,“武行者立在岭头上看时,见月从东边上来,照得岭上草木生辉。”

《水浒传》当中,这一场景最令我印象深刻,它是一幅充满象征意义的画面,正是以蜈蚣岭为界,武松的人生前后截然不同,他在一个全然陌生的地方,抛掉从前的幻想与原则,成为一名真正的江湖人。

水浒诸好汉的形象与性格,大都出场即定型,从头至尾极少变化,唯有武松是个另类,有一个清晰可辨的转变过程,依稀就是一名从小痴迷蛊惑仔电影、对江湖充满热情的青年,守在江湖的门口却不被允许进入,最终发现一切皆虚,唯有手中的刀最为真实,于是将规矩踩在脚下,反而一步迈进了江湖的中心。

三次杀人,解释了一切。

初时的武松,一心想成为江湖人,可惜递上的却是一份不光彩的履历:他在家乡打伤了人,以为对方死了,结果那人只是昏迷,过后又活过来。

武松随口将这件事说给宋江,想必也随口说给了柴进庄上诸人,全然不知这会给自己的名声带来多大的负面影响,柴进以孟尝君自居,所救助的人越是犯法横行,越显得他仗义疏财,杀人的武松与打架的武松,在他眼里是截然不同的两类人。

柴大官人的眼光,就是江湖的眼光。

声名显赫者如宋江,初出江湖时尚且要将“杀阎婆惜”一事挂在嘴上,直到江州题了反诗,才算有了更光辉的履历,武松误以为自己杀人,怎能不惹人耻笑?

柴进对武松先恭后倨,其实与武二郎的“气性刚”无关,他的庄上惯常接纳亡命之徒,武松绝不是最刚烈者,他输在事迹上,比如投名状,别人送上一颗乃至数颗人头,他却只有将人打昏的一拳,差别相当于会捕猎的狼与发疯咬人的狗。

“身躯凛凛,相貌堂堂”的武松对“狼”的江湖一心向望。

跟所有江湖人一样,他喜欢吹牛,在众口相传的世界里,这是必须的基本素质之一,好比现在的网络名人,哪怕花钱买,也得存几个能逗人会心一笑的段子。

他也知道自己的事迹不佳,所以初见宋江时才会说“只一拳打得那厮昏沉”,想象武二郎当时的样子,脑子里得存着三五好友酒桌比斗的场景,“只一拳”就是他最值得炫耀的本事了,在正常的世界里,这足以使他鹤立鸡群,在江湖,不过是笑柄。

宋江比柴进有眼力,看出武松是真正的江湖人,是石头包裹的璞玉,他的热情接纳、十里相送,在这块石头上凿出了第一个孔眼。

武松希望融入江湖,但他也是普通人,遵守社会中的一般准则,所以,他的第一次杀人是为兄报仇。

同样是杀“淫嫂”的情节,武松的手段与另一位梁山好汉石秀几乎处处相反。

武松要证据,这证据是给街坊、给官方、给天下人看的,所以他要仔细探访,甚至一件小事也要人证物证俱全。石秀也要证据,却只是给义兄杨雄一个人看,潘公待他不薄,石秀从未想过要给这老儿一个交待。

武松要当众杀人,遍邀左邻右舍,不准不来,然后他记下口供,拔出刀来,“只一剜”,取出潘金莲心肝五脏,祭奠亡兄,然后又一刀割下妇人头,接着又去酒楼杀西门庆。石秀与杨雄将潘巧云与丫环骗到荒山野岭,暗中杀人,并无他人得见。

武松杀过人自来见官,石秀、杨雄望后山逃亡,径投梁山泊。

此时的武松,与真正的江湖人天差地别,最重要的一条就是他守法。

武松守法,而且知恩图报,知县让他当都头,他不能甩手就走,石秀对潘公毫无交待,更不在乎官府的看法,潘巧云死后,地方官只能猜测真相,就连不愿落草的杨志,丢了生辰纲也是甩手就跑,没回去向恩主说个明白。

武松主动提供了一切证据,事情在这里发生了有趣的转变,即使放在现在,仍有极深的教育意义。

武松的拿出的证据是“错误”的。

法律中的正义与普通人的想象有很大区别,武松执行了普通人的正义,杀死淫嫂与奸夫,除了西门庆的家人,满县称赞,但是在法律上,即使有一百个理由,主动杀人也是重罪。

知县是个懂法的人,与手下小吏将武松送上的供词稍作修改,于是主动杀人变成了争执中不慎杀人,带有正当防卫的性质。

守法却不会利用法律,向望江湖却不懂江湖规则,这时的武松就是如此尴尬,他第一次杀人,得来的名声仍然不如此前的打虎,十字坡张青听得姓名,问的是“莫不是景阳岗打虎的武都头?”

因此,发配孟州的路上,张青、孙二娘劝武松落草是不可能成功的,武松尚且记挂着两名押解公人的好处,这样的人如何混得了江湖?

在这种情况下,武松与张青喝酒时的场面不免有些喜感,书中写“两个又说些江湖上好汉的勾当,却是杀人放火的事”,关键是武松一样不沾,他杀嫂也不是江湖手段,却与真正的江湖人张青说得兴高采烈。

两个公人听到这些话,吓得呆住了,只是下拜,武松劝慰道:“我等江湖上好汉们说话,你休要吃惊,我们并不肯害为善的人。”

哈哈,每次读到这一段文字,我都忍不住要笑,此时的武松何其形象、何其真实、何其可爱?

也算在江湖上混迹过的人,武松还是显得那么稚嫩,张青刚刚说过孙二娘不分青红皂白地下迷药杀人,武松却说“我们并不肯害为善的人”,夫妻二人听在耳中该是何等心情?

武松终于能与江湖人搭上话了,但他还是未得其门而入。

孟州牢营里,施恩拉拢武松这一段文字,必须与柴进庄上宋江的行为对比着观看,才有大意思。

论江湖手段,施恩也是个愣头青,手段笨拙得像是初经云雨的青涩少年。

送饭人已经将事情从头到尾备说一遍,连主人姓施名恩人称“金眼彪”都透露了,末了却说“小管营吩咐小人道:‘休要说知备细’。”施恩之猴急心态跃然纸上。

回过头再看宋江,喝酒、赠银、送行,无一刻倦怠、无一字相求,却将武松的心牢牢拢住。

施恩是管营公子,放在如今算是不大不小的官二代,没多少江湖经验,做人不说,尤其不会说话,先是让仆人透露实情,接着又故作矜持,求人帮忙,却说让他“将息三五个月”,这话在武松听来,无异于怀疑自己的本事,当然很不顺耳。

等到施恩同意武松举石墩证明实力,两人的交情也就止于此了,金眼彪只是一个小混混,成不了宋江,甚至当不得张青。

书中着力描写施恩之愣,最明显也是最有趣的对比发生父子之间。

说起快活林的生意,施恩极为直白,“小弟一者倚仗随身本事,二者捉着营里有八九十个弃命囚徒,去那里开着一个酒肉店,都分与众店家和赌坊、兑坊里,但有过路**之人到那里时,先要来参见小弟,然后许她去趁食……月终也有三二百两银子寻觅。”

这一番话格调极低,尽是**、银子的事,那一句“营里弃命囚徒”,在武松听来必定更为刺耳,原来施恩根本没将他当成江湖好汉看待。

都说官场也是江湖,老管营一开口就与儿子有云泥之别,说起同样的生意,老管营道:“愚男原在快活林中做些买卖,非为贪财好利,实是壮观孟州,增添豪杰气象。”

“壮观孟州增添豪杰气象”,将一件肮脏生意说得如此大气磅礴,老管营证明,官场才是更高级的江湖,宋江当小吏无所作为,在江湖中却混得风生水起,就是因为他那一套笼络人心的本事,放在官场里实在不值一提。

读懂这两番话的区别,差不多也就能看透一多半的日报文章了。

武松要去醉打蒋门神,这一回他没有杀人,其实连打人也不是重点,他隐约明白了江湖中名声的重要,他要扬名,所以一路喝酒,一路无所谓,非要将施恩等人镇住不可。

武松还是没有领悟行走江湖的窍门,在他身上,缺少亡命之徒的气质,与石秀、李奎这些人相比,他太谨慎了,勉强达到鲁智深的水平:先要挑事,然后再打。

官场与江湖,虽有共通之处,手段却截然不同,这很正常,强健者觉得力量最重要,聪明人觉得智慧最重要,人人都选自己的长处当标准,江湖人有刀剑,为官者掌法律,发生冲突的时候,当然各自要用最擅长的手段。

阳谷知县利用法律救了武松一命,张都监则要用同样的方法杀他。

武松不懂官场,就跟他不懂江湖一样,张都监将武松留在身边,大概是怕老管营看出破绽吧。

武松的“不懂”并非愚钝,他是个聪明人,也是个极有自制力的人,后者才是他处境不上不下的根源。

江湖中有太多不能宣之于口的规则,说出来就显得势利,会坏了交情,武松怀着理想,以至于无法看破这层窗户纸,他也没交到真正的知己,宋江、张青夫妇都不可能对他坦诚相待。

张都监的家宴上,武松生怕酒醉之后失了礼节,不敢痛饮,早早拜退,结果落入陷阱。

事发之后,施恩“慌忙入城和父亲商议”,果然还是老管营立刻看清真相,“眼见得是张团练替蒋门神报仇,买嘱张都监,却设出这条计策陷害武松。”

在老管营的指点下,武松勉强保住性命,他的梦想是江湖,虽然当过都头,对官场却只是远观,从未涉足,第一次接触,头破血流的是他。

官场固然黑暗,江湖也绝非光明,武松的梦想即将轰然坍塌。

官场的手段是法律,但是当法律不能完全达成目标时,张都监等人打算破坏规则,也要借助于刀剑。

江湖的手段是义气,施恩却只能做到一半,他不是鲁智深,没有那个本事,也没有那个胆量,做不到有始有终,更做不出野猪林飞铲救人的事迹。

武松只有一个人。

在飞云浦,武松杀死两名意欲害他的公差,开始他第二次杀人,他“提着朴刀,踌躇半晌,一个念头,竟奔回孟州城里来。”

一个念头,就是一个念头,武松在不自觉的情况下变成了江湖人。

他不想再要证据,那是官场的手段,与江湖何干?他不想当众杀人、沿途喝酒,那不过是虚名,在险恶的江湖里毫无意义。

一个念头,武松捅破了心里的那层窗户纸,即使如此,他仍然保留了几分从前的性格:自制而谨慎。

他永远也不会像李奎那样杀进仇人家里。

血溅鸳鸯楼一段写得极为细致,连更换衣裳、上墙跳墙、刀放何处这样的小事都不遗漏,通观《水浒传》,再无一处如此详尽。

为兄报仇时,武松只杀淫嫂与奸夫,连王婆都留给官府,十字坡酒店里,他坚决拒绝伤害押解公人,快活林中,他拳拳皆有分寸。

飞云浦的一个念头,让武松变了一个人,他杀马夫、杀女使、杀养娘玉兰、杀张都监夫人,等等,不问善恶、不多一言,他终于用上了江湖手段,画蛇添足的是,他在墙壁上血字书写:杀人者打虎武松也。

杀人留名后来成为许多江湖小说的桥段,其实在《水浒传》这部书里,留名绝非标准行为,武松此一举动显露出的更多是稚嫩,而不是凶狠。

多年前有一部专拍武松的电视剧,里面放大了养娘玉兰的情节,武松对她颇为心动,为了情节合理,只好安排玉兰自杀,而不是被武松杀死。

这一改动,让武松保留了更多从前的性格,也推迟甚至断绝了武松的江湖之路,大大减少了江湖的血腥气。

在张青的店里,武松换上了头陀的行头,从此不再是“打虎武松”,他拥有了更值一提的伟大事迹,即使放眼江湖也是出类拔萃。

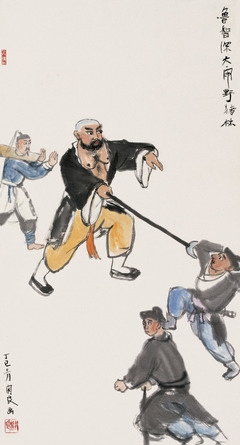

初更时分,武行者来到蜈蚣上,将要进行他第三次杀人,象征他的彻底转变。

首先他的念头就跟从前不一样,“刀却自好,到我手里不曾发市,且把这个鸟先生试刀。”武松的谨慎没有了,这次杀人既不为报仇,也无关交情,他只想“试刀”。

其次打法也不同,再无各种挑衅,也没有安排退路,拿起石头砸门,一刀杀死道童,直奔道人,大战十数合,砍下人头。

直到杀人之后,武松才问明缘由,放妇人下山,搁在从前,武松会先问后动手。

武松是江湖人了,从此以后的故事便是江湖老套:惹事生非、不打不相识、落草为寇。

那个谨慎而自制、守法守规则、满怀梦想的武松消失在蜈蚣岭上。

相比蜈蚣岭之后的快意恩仇、行走江湖,我更怀念武松从前的稚嫩与爱吹牛,甚至觉得他就生活在我身边,举起屠刀的武松,与普通人再无瓜葛,也无法得到普通人的理解。

有意思的是,金圣叹在点评中往往胜赞武二郎,将其视为“天人”,唯独对于蜈蚣岭这一段觉得索然无味,“武松蜈蚣岭一段文字,意思暗与鲁达瓦官寺一段相对,亦是初得戒刀,另与喝彩一番耳,并不复关武松之事。”一

所见不同吧,我在蜈蚣岭上看到两个鲜明的武松,一个死去,一个出生。

江湖人从来就没有想象中美妙,若干年之后,武松将领悟这一点,失掉一条臂,真正出家为僧。

在电影《东方不败》里有一句台词,“有人就有恩怨,有恩怨就有江湖,人就是江湖。”听上去很酷,可是我感觉不到电影里的江湖与真实世界有何相似相通之处,直到看过《江湖丛谈》这本书,才真正相信处处皆有江湖。

此书作者连阔如,说评书的,女儿是连丽如,许多人对她或许更熟一些。

书成于三十年代,报纸连载,对当时的真实江湖有着白描式的记述,虽然关于江湖的书不少,但是大都来自于道听途说,向连阔如这样亲身经历、亲笔写成的书极少,因此非常有价值。

总的来说,这本书很枯燥,大量的江湖术语,要不是怀着探索真相的兴致,很难读下去,即使读过,也可能一目十行,过后即忘。

我已经忘得差不多了,但是初看时的印象仍然鲜明,尤其是里面一些很有趣的细节。

长春会是旧江湖的组织,只有老江湖才能参加,各行各门的人在这里互相扶持互相帮助,但是规矩极多,稍有违背,即被行家不耻。

会首得是个大家尊重的人物,自己有艺傍身,懂得人情世故,譬如某地要开庙会,他负责与当地士绅商量大事小情,然后邀请有实力的卖艺人,能让庙会热热闹闹,又能排忧解难,不出意外。

江湖行当颇多,办一场成功的庙会并不容易,说书、算命一类的文把式和舞刀弄棒的武把式都得有,而且比例得适当,互不干扰,比如说书的和卖膏药的不能挨着,全是大嗓门,总有一方压一方,生意没法做。

哪行挨哪行、隔多少距离、各占那一块,其中都有门道,不是懂行的人做不得。

这一段描述倒是解开我心中的一个疑huo。

《水浒传》当中有一段故事,病大虫薛永到揭阳镇使枪棒卖膏药,围观者没人给钱,原本他不懂规矩,到了镇上没先去拜访穆弘、穆春兄弟二人,不仅得不到钱,连住店吃饭都没去处。

穆氏兄弟是恶霸,但也有一套规矩,江湖名声要靠口口相处,如果一味逞强好胜,卖艺的人都不敢来,兄弟俩也就没钱可赚了。

如果不看手段,在这个故事里不懂规矩该受惩罚的是薛永。

薛永没去提前拜见当地江湖人物还是小事,关键是他随便选了个热闹地方卖艺,很可能挡了别人的财路,比如旁边是个卦摊儿,被他一通吆喝,将客人都给引走了,算卦的就没法揽生意了。

算卦的人若是拜过穆氏兄弟并交过分成,就得找他们解决问题,两人当然要惩罚不懂行的新人,保护守规矩的老人。

在外人看来,受欺负的是薛永,但是在老江湖眼里,薛永咎由自取。

外人当然是多数,大家都喜欢猛龙过江、打败地方恶霸的故事,我也一样,即使对江湖稍有了解之后,还是幻想一身本事闯江湖的逍遥自在。

所以江湖不易,所以才有那么多人处处受挫,所以才有“人就是江湖”这种说法。

连阔如笔下的江湖,几乎就是各行各业的真实写照,即使单纯如学校,新转来的学生也经常会犯薛永的错误:不小心坐在了某人固定的位置上,不合时宜地在某人说话时接茬,然后惹来麻烦。

有意思的是,学校也跟江湖一样,转校生无意中得罪的同学可能永远都不会将不满表lu出来,收拾他的总是另一些看似无关的“坏学生”。

坏学生跟穆氏兄弟一样,以恶人的形象,不自觉地维护着某种不成文的规矩。

单位与江湖就更加相似了,每一位职员都是“卖艺人”,分为各行各业,有着相对固定的地盘,轻易不允许他人进入,尤其不允许新人染指。

新人想迅速融入单位,也得跟老江湖一样“拜码头”。

掌控江湖规矩的人未必是领导,更可能是某个八面玲珑的小职员,他的用处不在于告诉你如何工作,而是指点新人的“位置”。

大多数人不自觉地做了这些事情,一点也不觉得为难,但是总会犯下或多或少的错误,少部分人自觉地反思,开始总结出成套的规矩,这就是所谓的老江湖。

哪里都有老江湖,他们可能看上去一无是处,却总能化险为夷,甚至成为领导与职员之间最重要的沟通桥梁。

病大虫薛永是失败者,即使后来不打不相识,他也只是陪衬。

他也是能获得同情的人物,面对陌生的环境,我们都会有薛永似的困huo:为什么我一身本事却得不到应有的赏识呢?

站在某一方的立场上判断是非极为容易,但是稍微拉开一点距离,站在更客观的角度,是非就会变得模糊不清:某方得利,就有某方失利,为了共赢,就得有规矩,有规矩就得有执行者。

当规矩没有写明的时候,就有了江湖。

《江湖丛谈》里有一个故事:某大盗是位讲义气的江湖人,临时需要银两周转,于是向一家富户借贷,居间传话的是富户家的护院,护院也是江湖人,因此愿意为大盗担保,富户当然不同意,护院只得辞职。接下来,富户家频繁被盗,请来警察也挡不住,最后没办法,只能请回护院,从中说和,破费不少钱财。

大盗、护院、富户,立场截然不同的三方,因为其中一方不守规矩,闹出一场是非来,站在其中任何一方的角度,都能写出一段ji昂慷慨的情节:大盗是侠盗,富户就是不仁者,护院是识时务讲义气的人;大盗是恶人,富户就是受害者,护院助纣为虐。

连阔如自己就是江湖人,所以他对江湖规矩没有批判,他反感的是那些不懂规矩、不守规矩的人。

《江湖丛谈》值得细看,我打算再看一遍,哪怕是草草地翻一遍。

相关三 古今之侠

两千多年前,太史公司马迁在《史记·游侠列传》里用主要篇幅记录了郭解的故事,称其为“侠”,公元2010年之后的某一日,相声演员郭德纲在单口《皮凤山发财》里神采飞扬地插入李金敖(音)的一段故事,称其为“侠义的混混”。

——转变——

郭解“少时阴贼”,做过不少杀人越货的事,稍有令己不快意者,想方设法杀人报仇,李金敖年轻时混街头,打起架来奋勇直前,不怕死,刀光血影中闯出的名声,这两人都是名符其实的狠角色。

年长之后,郭解性格大变,“以德报怨,厚施而薄望”,李金敖退出街头,换上长衫,开始营造扶危济困、排忧解难的形象。

——低调——

郭解“不敢乘车入其县廷”,这句话在现代人看来有些古怪,县廷即是县衙,不能乘车出入应是常规,两千多年前,郡县制刚刚由秦国向天下普及,各地贵族与豪强的地位往往高于官吏,以至于西汉时拒官不当者层出不穷,郭解身为四海闻名的“侠客”,能对县廷表现出尊敬的态度,在当时是颇为难得的。

李金敖每次回家,隔着一里地就要下轿下马,步行回家,不愿在街坊四邻面前显得高高在上,每有相遇,都会热情打招呼,客客气气,好像教书先生。

——忍辱——

郭解在当地极受尊重,独有某人“箕踞视之”,对他不敬,郭解暗中询问此人姓名,找到相熟官吏,替“箕踞者”求情,免其国家劳役,此人知情后亲自谢罪,郭解因此名望愈盛。

李金敖某日得大鲤鱼,在街上碰到一名不认识他的小混混,小混混夺鱼,李金敖乖乖交出,不露一丝声色,过后人问其故,他说:“我不能说自己是谁,我怕吓死他。”

——盛名——

两人各有一段显赫事迹

洛阳两家人有仇,势不两立,当地有名望的人多次调解也没有效果,于是有人去请郭解。郭解并非洛阳人,受托之后连夜前往洛阳,劝说仇家尽释前怨,获得承诺之后嘱咐对方不可声张,仍要由当地豪侠说和再化解仇怨,以示不夺人之美的意思。

上海戏剧名角小杨月楼因水被困在天津,行头典当,无力赎回,求到李金敖头上,李金敖没有一言推辞,私下代为出钱,发送小杨月楼回沪。过后天津大寒,李金敖请小杨月楼唱三天戏,由他卖票,得到的钱救济码头兄弟,小杨月楼也是毫不推辞。小杨月楼曾经送钱给李金敖,李金敖不高兴,说:“你我之间这段交情从来到往谁手上见过钱呢?咱们是‘仁义’二字。”

郭解不求名,而名声远扬,天下皆知其洛阳事迹;李金敖不谈钱不见钱,可一来一往都是为了解决钱的困境。

两千多年,有些东西消r失,有些东西变得面目全非,也总有些东西不变,故事未必是真,其中体现出来的行事规则与侠义标准却是一致的。

侠的变迁已经太久了,可以说每个人心目中都有一个定义,附上的两段小故事,看着好玩吧。 6/8 首页 上一页 4 5 6 7 8 下一页 尾页

更多阅读

读《水浒传之豹子头误入白虎堂鲁智深大闹野猪林》感想——唐古拉 鲁智深大闹野猪林感受

读《水浒传之豹子头误入白虎堂 鲁智深大闹野猪林》感想株洲六零一中英文小学 四年级 275班唐古拉指导老师:邱霞这篇文章简单描述了:一天,鲁智深在菜园子的一个空地上,抡起铁禅杖,在

新版电视连续剧《水浒传》86集(全)DVD高清迅雷下载地址(张涵予安 水浒传张涵予版分集

新版电视连续剧《水浒传》DVD高清迅雷下载地址(张涵予、安以轩等)懒虫的云淡风轻找来的高清分享给喜欢水浒传的朋友,不管拍的好否,这个小说就是经典。下载方法,打开迅雷,复制下载地址即可,或者新建迅雷任务,复制进去,可下。ftp://ds:

评书 单田芳 《水浒传》360回全集 32Kbps 在线收听 评书水浒传单田芳下载

单田芳评书《水浒传》360集在线收听备用在线收听地址:http://www.tudou.com/playlist/psshz

《水浒传》作者、内容简介及系列作品在线阅读 水浒传的作者简介

《水浒传》汇评本在线阅读

读书笔记—《水浒传》之张都监血溅鸳鸯楼 张都监血溅鸳鸯楼

阅读时间:2012年11月24日阅读地点:家里阅读书目:《水浒传》之张都监血溅鸳鸯楼阅读感言:我读了四大名著之一的《水浒传》中的一个故事,故事的名字叫做张都监血溅鸳鸯楼,读了这个故事后,我知道了:武松因为“投错了宿”,让自己进了囚室,张都

爱华网

爱华网